Mindestbreite gemeinsamer Fuß- und Radwege

Gemeinsame Fuß- und Radwege sind außerhalb geschlossener Ortschaften nach wie vor sehr beliebt. Innerhalb geschlossener Ortschaften werden sie allerdings immer häufiger aufgehoben oder in Gehwege umgewandelt, die für Radfahrer freigegeben werden. Neu gebaute gemeinsame Fuß- und Radwege sind meist viel breiter, als ihre älteren Zeitgenossen. Dabei spielt die Mindestbreite eines gemeinsamen Fuß- und Radweges eine entscheidende Rolle.

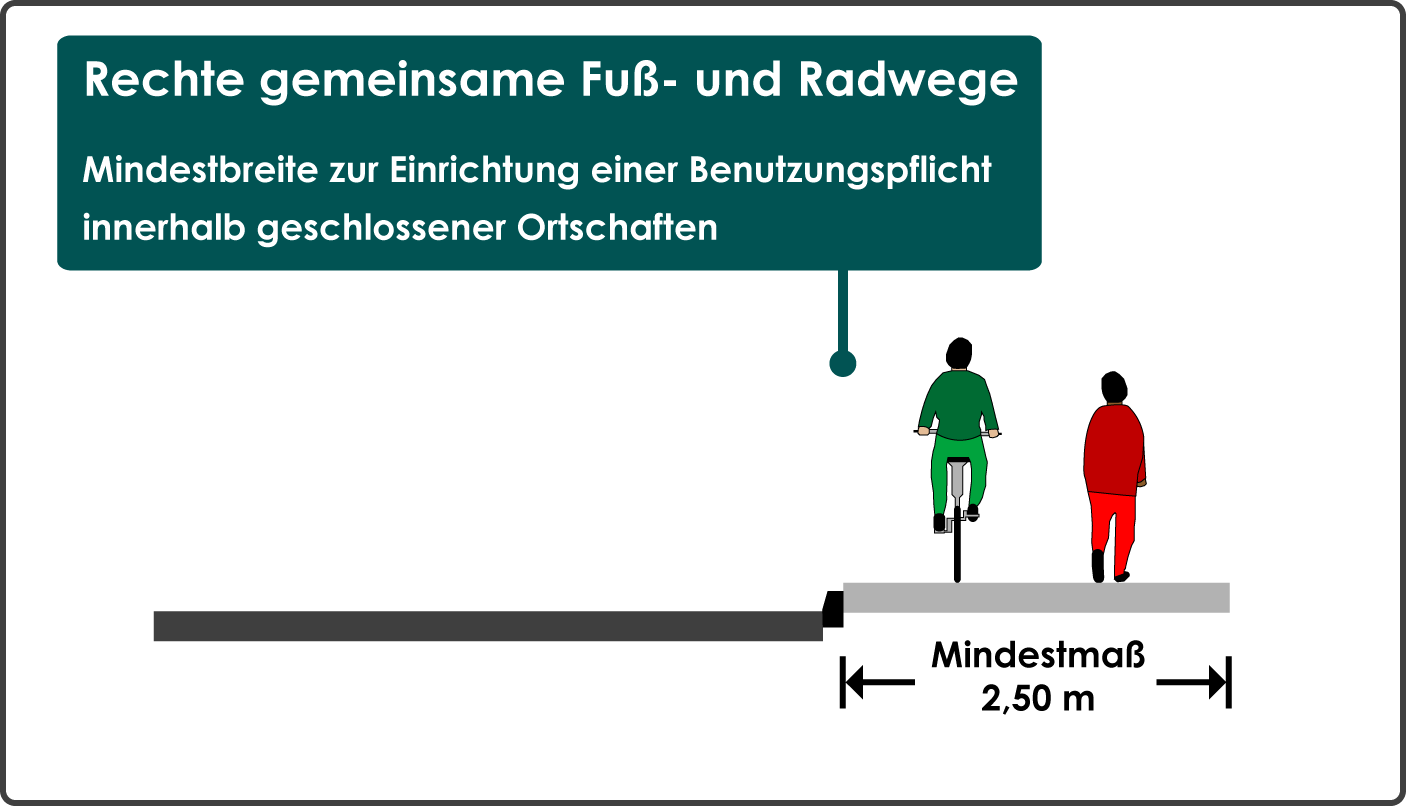

Ein bestehender Weg muss innerorts eine Mindestbreite von 2,50 m – außerorts 2,00 m – zur Einrichtung eines gemeinsamen Fuß- und Radweges vorweisen. Neue gemeinsame Fuß- und Radweges werden mit Sicherheitstrennstreifen innerorts mit einer Mindestbreite zwischen 3,00 m und 5,85 m; außerorts mit einer Mindestbreite von 4,25 m gebaut.

Die Mindestbreite gemeinsamer Fuß- und Radwege hängt von drei wesentlichen Faktoren ab:

- Auf welcher Seite befindet sich der gemeinsame Fuß- und Radweg?

- Soll ein bestehender Gehweg als gemeinsamer Fuß- und Radweg beschildert, oder ein gemeinsamer Fuß- und Radweg neu gebaut werden?

- Befindet sich der gemeinsame Fuß- und Radweg innerorts oder außerorts?

Neben der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO), machen auch die Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA) Vorgaben zur Mindestbreite eines gemeinsamen Fuß- und Radweges.

Dieser Artikel zeigt dir anhand verschiedener Beispiele, wie breit ein gemeinsamer Fuß- und Radweg im Einzelfall mindestens sein muss. Neben der Mindestbreite gemeinsamer Fuß- und Radwege habe ich auch die Regelbreiten für dich vorbereitet.

Lass uns gleich loslegen!

Mindestbreite gemeinsamer Fuß- und Radwege in Fahrtrichtung rechts

Benutzungspflicht innerorts

Fußgänger und Radfahrer

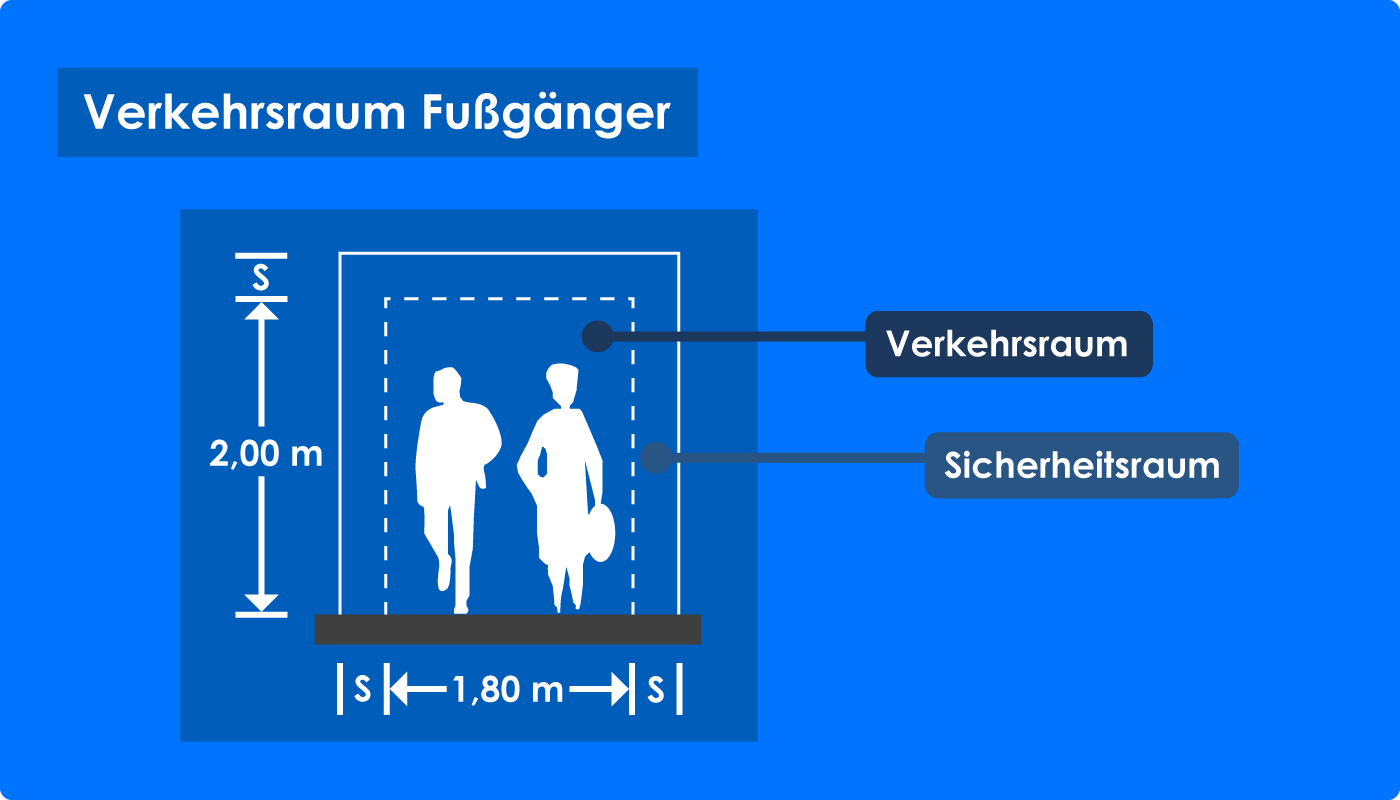

Die Breite eines gemeinsamen Fuß- und Radweges setzt sich aus dem Verkehrsraum für Fußgänger und Radfahrer sowie den Sicherheitsräumen zusammen (VwV-StVO zu § 2 Absatz 4 Satz 2).

Ein Verkehrsraum beschreibt den Platz den ein Fußgänger oder Radfahrer benötigt.

Eine Benutzungspflicht kann man nur dann festlegen, wenn für Fußgänger auf dem gemeinsamen Fuß- und Radweg auch weiterhin ausreichend Fläche vorhanden ist (VwV-StVO zu § 2 Absatz 4 Satz 2).

Leider steht in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO) nirgendwo geschrieben, ab wie viel Metern eine Fläche noch als ausreichend für Fußgänger gilt.

In den Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt) ist festgelegt, wie viel Platz ein Fußgänger benötigt. Auf dem unteren Bild siehst du, dass bei einem Mindestmaß von 1,80 m zwei Fußgänger problemlos aneinander vorbeilaufen können (Kapitel 4.7 RASt).

Die RASt äußerst sich nicht zur Mindestbreite eines einzelnen Fußgängers.

Sie enthält jedoch die Breitenbedarfe für mobilitätsbehinderte Menschen (Kapitel 4.7 RASt):

| Mobilitätsbehinderte | Breitenbedarf |

|---|---|

| Blinde Person mit Langstock | 1,20 m |

| Blinde Person mit Führhund | 1,20 m |

| Blinde Person mit Begleitperson | 1,30 m |

| Person mit Stock | 0,85 m |

| Person mit Armstützen | 1,00 m |

| Person mit Rollstuhl | 1,10 m |

| Person mit Kinderwagen | 1,00 m |

| Rollstuhl mit Begleitperson | 1,00 m |

Wann für Fußgänger auf dem gemeinsamen Fuß- und Radweg auch weiterhin ausreichend Fläche vorhanden ist, muss folglich von den besonderen örtlichen Umständen abhängig gemacht werden.

Damit ist gemeint, dass geprüft werden muss, welche Art von Fußgängern den gemeinsamen Fuß- und Radweg benutzen.

Lichte Breite nach VwV-StVO

Nach der VwV-StVO beträgt die lichte Breite für einen gemeinsamen Fuß- und Radweg mindestens 2,50 m innerorts (VwV-StVO zu § 2 Absatz 4 Satz 2).

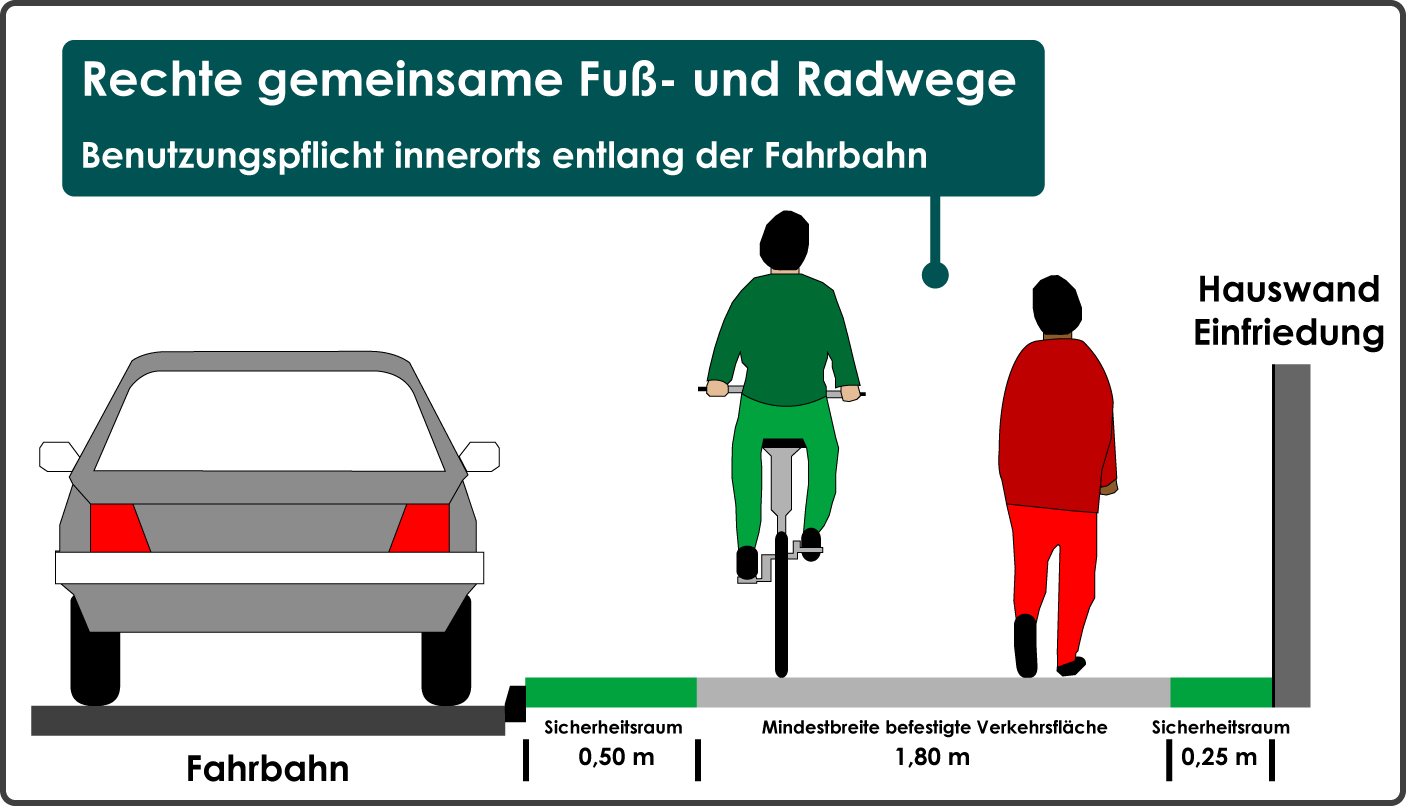

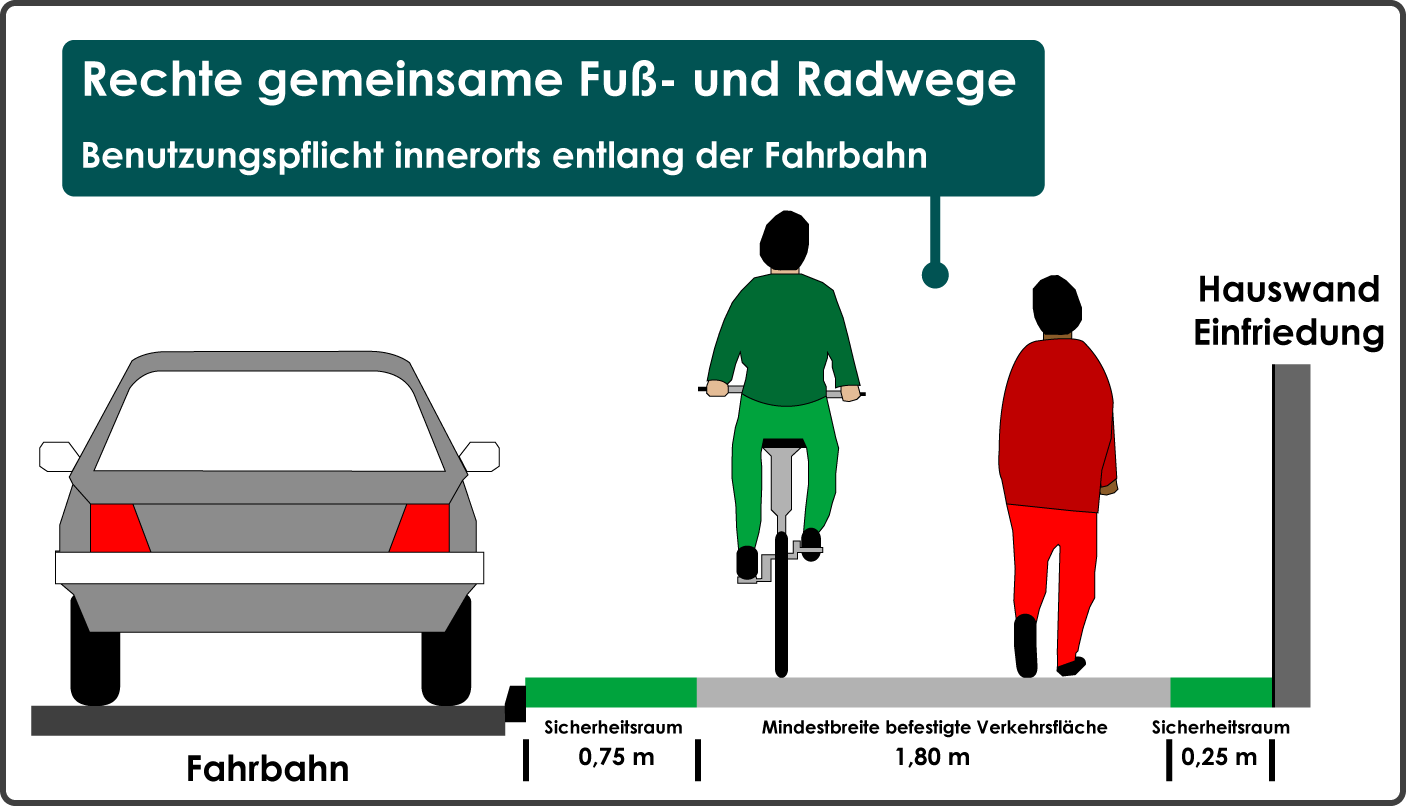

Die lichte Breite umfasst den befestigten Verkehrsraum und den Sicherheitsraum (VwV-StVO zu § 2 Absatz 4 Satz 2).

Mich hat an der Stelle interessiert, was denn nun ein Sicherheitsraum ist und wie breit er bei gemeinsamen Fuß- und Radwegen sein muss.

Wichtig hierbei zunächst: Sicherheitsräume müssen nicht befestigt sein. Sicherheitsräume müssen aber frei von Hindernissen sein (VwV-StVO zu Absatz 4 Satz 2).

Sie müssen deswegen frei von Hindernissen sein, damit sie im Falle eines Falles von Fahrradfahrern überrollt werden können.

Die VwV-StVO macht keine Vorgaben zu den Mindestbreiten von Sicherheitsräumen bei gemeinsamen Fuß- und Radwegen innerhalb geschlossener Ortschaften.

Meiner Meinung nach sollte zu Gebäuden mindestens ein Sicherheitsraum von 0,25 m eingehalten werden.

Zur Fahrbahn sollte der Sicherheitsraum hingegen 0,50 m betragen, wenn keine festen Einbauten vorhanden sind und keine hohe Verkehrsstärke vorliegt.

Eine Mindestbreite des befestigten Teils von innerörtlichen gemeinsamen Fuß- und Radwegen von 1,75 m sollte allerdings nicht ausreichend sein – auch wenn die Sicherheitsräume frei von Hindernissen sind und keine hohe Verkehrsstärke vorliegt.

Das liegt daran, da zum Begegnen zweier Fußgänger ein Mindestmaß von 1,80 m notwendig ist (Kapitel 4.7 RASt).

Bei innerörtlichen gemeinsamen Fuß- und Radwegen sollte der befestigte Teil daher mindestens 1,80 m breit sein, wenn die Sicherheitsräume frei von Hindernissen sind und keine hohe Verkehrsstärke vorliegt.

Bei festen Einbauten oder hoher Verkehrsstärke sollte der Sicherheitsraum zur Fahrbahn hingegen 0,75 m betragen.

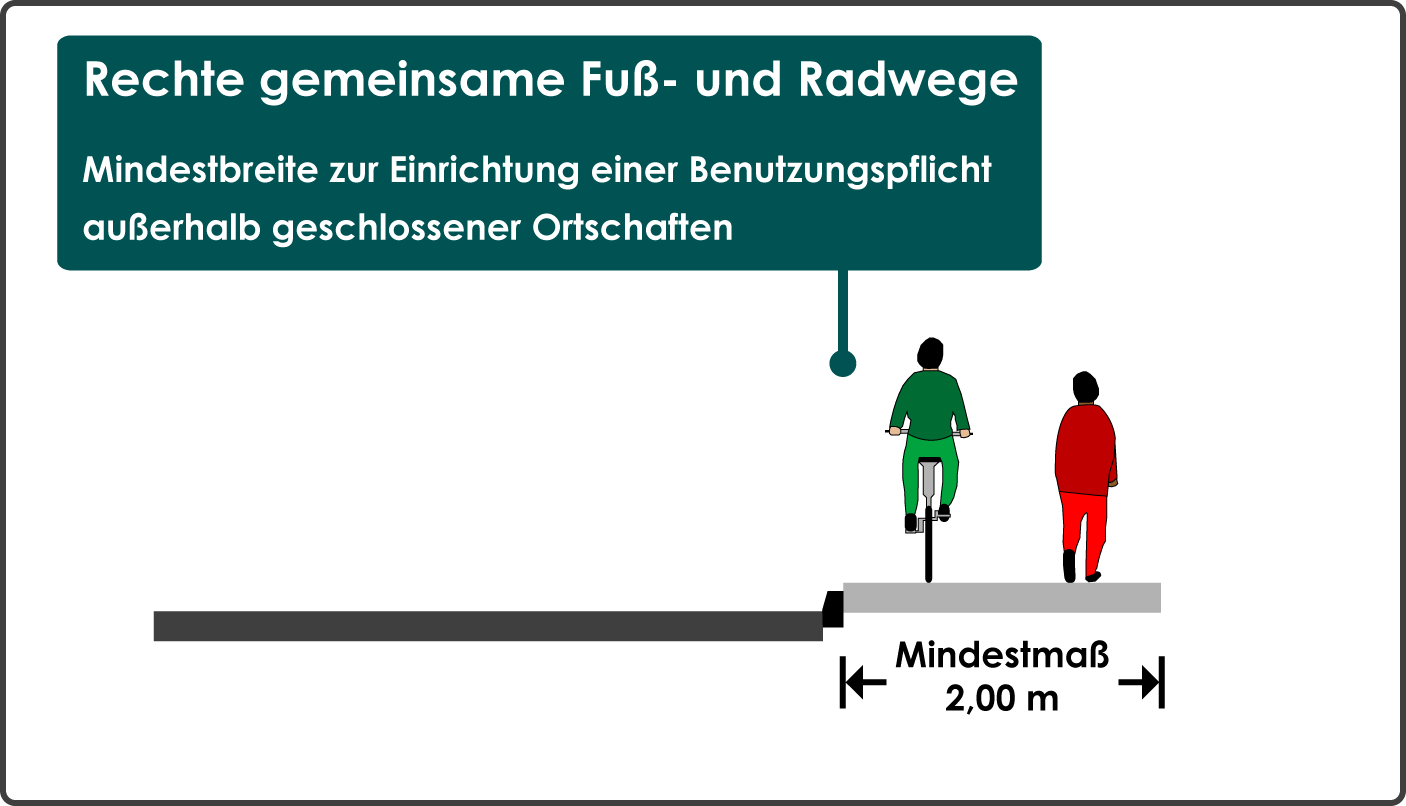

Benutzungspflicht außerorts

Lichte Breite

Außerorts muss der gemeinsame Fuß- und Radweg nach der VwV-StVO mindestens 2,00 m breit sein (VwV-StVO zu § 2 Absatz 4 Satz 2).

Da es außerorts in der Regel eher weniger Gebäude gibt, setzen wir hier einmal nur den Abstand zur Fahrbahn an.

Sicherheitsraum oder Sicherheitstrennstreifen

Auch zur Breite von Sicherheitsräumen bei außerörtlichen gemeinsamen Geh- und Radwegen äußert sich die VwV-StVO nicht.

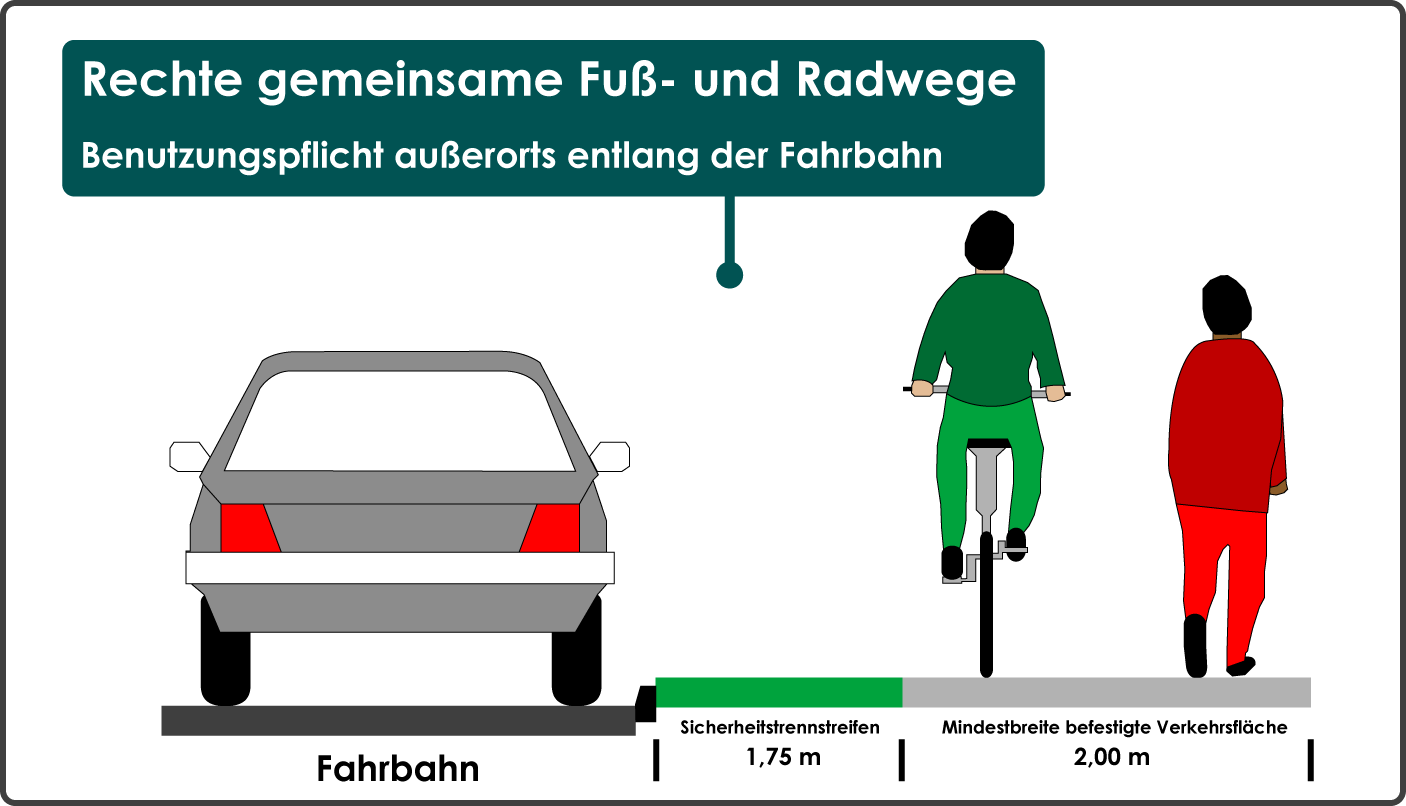

Meiner Ansicht nach sollten bei außerörtlichen gemeinsamen Geh- und Radwegen allerdings keine Sicherheitsräume, sondern Sicherheitstrennstreifen zur Fahrbahn eingesetzt werden.

Ein Sicherheitstrennstreifen ist laut den Vorgaben der ERA baulich oder markierungstechnisch ausgeprägt (Kapitel 2.2.1 ERA).

Ein Sicherheitstrennstreifen zur Fahrbahn sollte angelehnt an die ERA außerorts mindestens eine Breite von 1,75 m aufweisen.

Der Sicherheitstrennstreifen dient dazu, dass Kraftfahrzeuge mit ausreichendem Abstand an den Radfahrern vorbeifahren.

Es ergibt sich eine Mindestbreite für die befestigte Verkehrsfläche von 2,00 m und ein Sicherheitstrennstreifen zur Fahrbahn von 1,75 m Breite.

Unterschreitung der Mindestbreite

Dagegen gilt jedoch auch: Selbst wenn die Mindestbreite aus der VwV-StVO nicht erfüllt ist, kann Zeichen 240 aufgestellt werden.

Wenn das Fahrradfahren auf der Fahrbahn zu gefährlich ist, kann die Mindestbreite aus der VwV-StVO auch unterschritten werden (BVerwG, Urt. v. 16.04.2012 – 3 B 62/11).

Andere Fahrräder

Andere Fahrräder sind in den Maßen der VwV-StVO zur lichten Breite nicht berücksichtigt.

Mehrspurige Lastenfahrräder und Fahrräder mit Anhänger sind gemäß dem Übereinkommen über den Straßenverkehr vom 08.11.1968 andere Fahrräder (BGBl 1977 Seite 809).

Die Maße der VwV-StVO beziehen sich ausschließlich auf einspurige Fahrräder (VwV-StVO zu § 2 Absatz 4 Satz 2).

Zwischenfazit

Die in der VwV-StVO angegebenen Breiten stellen die absoluten Mindestmaße für die Einrichtung eines gemeinsamen Fuß- und Radweges dar, wenn es für Radfahrer zu gefährlich ist die Fahrbahn zu benutzen.

Das betrifft aber innerorts wie außerorts nur die gemeinsamen Fuß- und Radwege in Fahrtrichtung rechts.

Neben der VwV-StVO gibt es auch noch die RASt und die ERA als weitere Regelwerke zur Mindestbreite von gemeinsamen Fuß- und Radwegen.

Wie passen jetzt aber die Mindestbreiten der VwV-StVO zu den Breiten der RASt und der ERA?

Die RASt und die ERA stellen den aktuellen Erkenntnisstand dar.

Werden gemeinsame Fuß- und Radwege neu geplant, sind folglich die Richtmaße der ERA anzuwenden.

Neubau innerorts

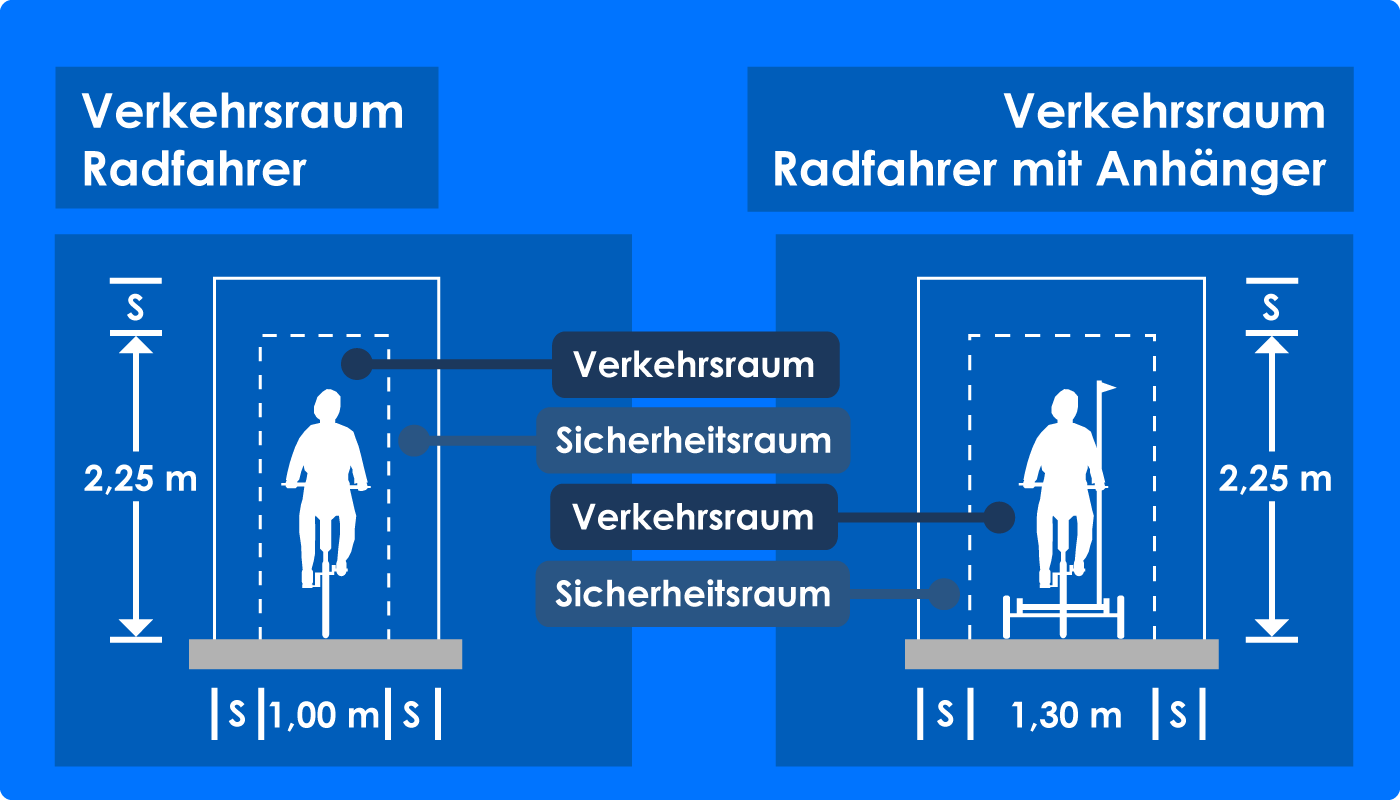

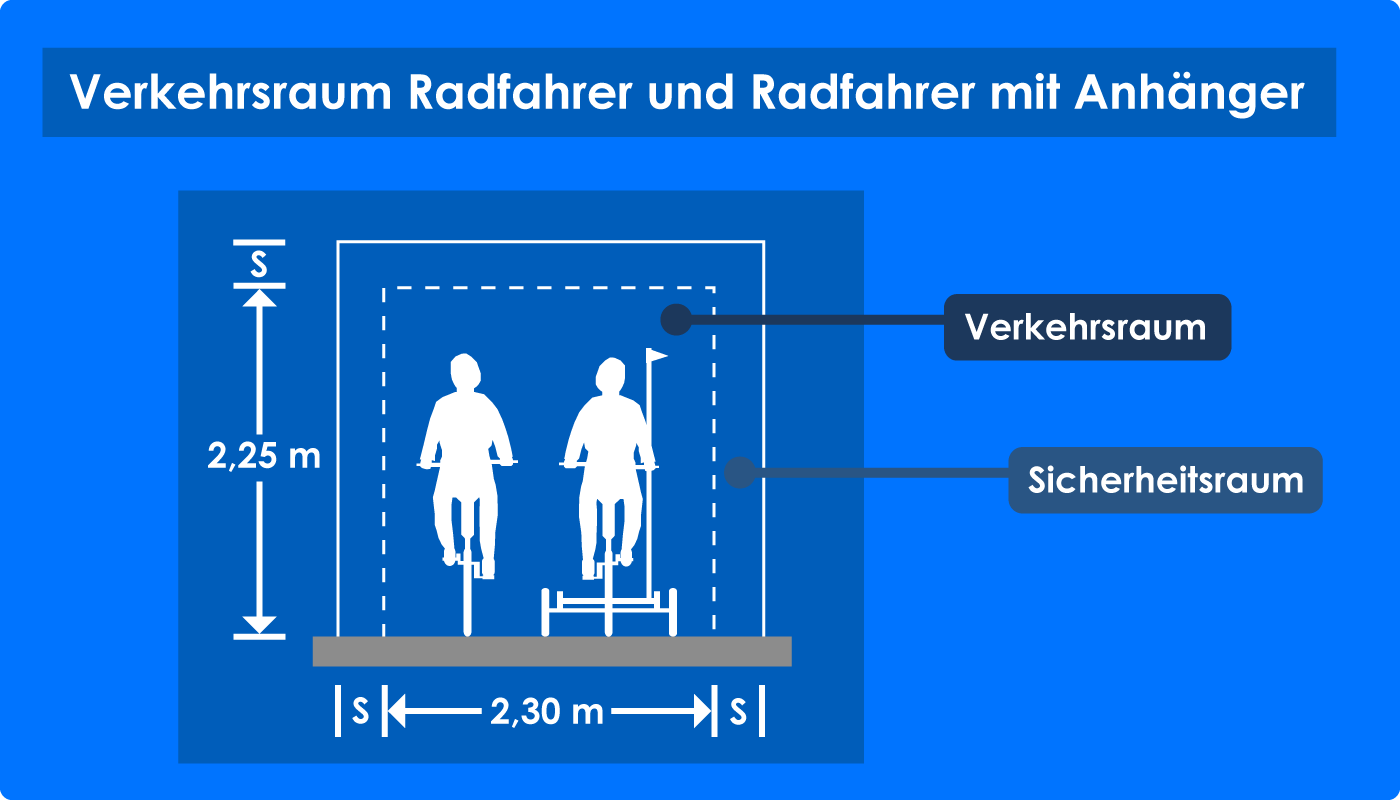

Ein Fahrradfahrer benötigt einen Verkehrsraum von 1,00 m (Kapitel 2.2.1 ERA; Kapitel 4.6 RASt).

Beim Begegnen und Nebeneinanderfahren eines Radfahrers mit einem Radfahrer mit einem Anhänger ist eine Breite von 2,30 m notwendig (Kapitel 2.2.1 ERA; Kapitel 4.6 RASt).

Zieht man von den Vorgaben zum Begegnen und Nebeneinanderfahren eines Radfahrers mit einem Radfahrer mit einem Anhänger den Verkehrsraum eines Radfahrers von 1,00 m ab, so erhält man den Verkehrsraum eines Radfahrers mit Anhänger.

Meiner Meinung nach beträgt der Verkehrsraum eines Radfahrers mit Anhänger folglich 1,30 m.

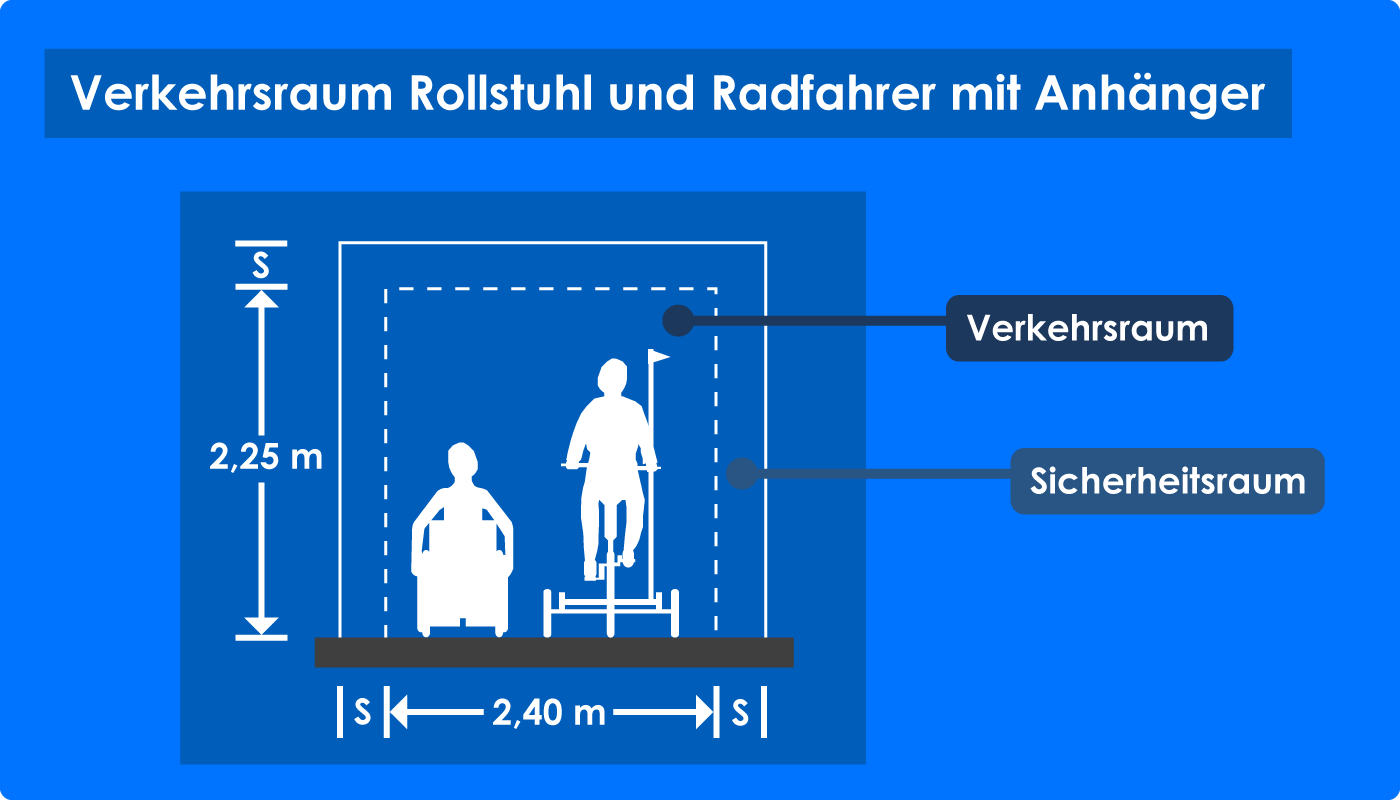

Stell dir einmal vor, du begegnest als Fahrradfahrer mit einem Anhänger einem Rollstuhlfahrer auf einem gemeinsamen Fuß- und Radweg innerhalb einer geschlossenen Ortschaft.

Du brauchst als Fahrradfahrer mit einem Anhänger mindestens 1,30 m.

Der Rollstuhlfahrer braucht 1,10 m Platz (Kapitel 2.2.1 ERA; Kapitel 4.6 RASt).

Somit ergibt sich ein Verkehrsraum von 2,40 m.

Es genügt aber nicht alleine an Rollstuhlfahrer zu denken. Man muss auch an andere mobilitätsbehinderte Menschen denken (Kapitel 4.7 RASt).

Wir gehen wieder von einer Mindestbreite von 1,30 m für Radfahrer mit Anhängern aus:

| Mobilitätsbehinderte | Radfahrer mit Anhänger | Verkehrsraum |

|---|---|---|

| Blinde Person mit Langstock 1,20 m | 1,30 m | 2,50 m |

| Blinde Person mit Führhund 1,20 m | 1,30 m | 2,50 m |

| Blinde Person mit Begleitperson 1,30 m | 1,30 m | 2,60 m |

| Person mit Stock 0,85 m | 1,30 m | 2,15 m |

| Person mit Armstützen 1,00 m | 1,30 m | 2,30 m |

| Person mit Rollstuhl 1,10 m | 1,30 m | 2,40 m |

| Person mit Kinderwagen 1,00 m | 1,30 m | 2,30 m |

| Rollstuhl mit Begleitperson 1,00 m | 1,30 m | 2,30 m |

Wie man an der obigen Tabelle sehen kann, benötigt eine blinde Person mit Begleitperson sogar 1,30 m Platz. Zusammen mit einem Radfahrer mit einem Anhänger ergibt sich hier ein Verkehrsraum von 2,60 m für die Kombination aus einer Person mit einem Rollstuhl und einem Fahrrad mit Anhänger.

Eine Person mit Kinderwagen füllt eine Breite von 1,00 m aus. Der Verkehrsraum aus einer Person mit einem Kinderwagen und einem Fahrrad mit Anhänger beträgt 2,30 m.

Im Regelfall soll es aber auch möglich sein, dass man auf einem gemeinsamen Fuß- und Radweg einen vorausfahrenden Radfahrer überholen kann. Damit das gelingen kann, müssen zwei Fahrräder nebeneinander fahren können. Ein Fahrradfahrer benötigt 1,00 m, ein Fahrradfahrer mit Anhänger 1,30 m, Platz.

Fahren Radfahrer nebeneinander oder begegnen sich, ist zwischen ihnen kein Sicherheitsraum erforderlich (Kapitel 2.2.1 ERA).

Bei einem gemeinsamen Fuß- und Radweg in Fahrtrichtung rechts ergibt sich somit ein Verkehrsraum von 2,30 m, wenn das Überholen von einem Fahrradfahrer mit Anhänger mit einem Fahrrad ermöglicht werden soll.

Nach der ERA beträgt die Breite eines innerörtlichen gemeinsamen Fuß- und Radwegs allerdings 2,50 m oder mehr (Kapitel 2.2.1 ERA).

Die Breite eines gemeinsamen Fuß- und Radweges innerhalb geschlossener Ortschaften ist abhängig von der Fußgängerverkehrsstärke und Radverkehrsstärke (Kapitel 2.2.1 ERA).

Meiner Meinung nach ist mit der Breite eines innerörtlichen gemeinsamen Fuß- und Radweges die Breite der befestigten Verkehrsfläche gemeint.

Gehen wir von einer Mindestbreite von 2,50 m aus. Jetzt fehlen aber noch die Sicherheitstrennstreifen.

Die Breite der Sicherheitstrennstreifen ist nicht immer gleich, sondern davon abhängig, ob wir von einem gemeinsamen Fuß- und Radweg innerorts oder außerorts sprechen. Ferner ist entscheidend, was sich in der Nähe des gemeinsamen Fuß- und Radwege befindet.

Sicherheitstrennstreifen müssen baulich oder markierungstechnisch ausgeprägt sein (Kapitel 2.2.1 ERA).

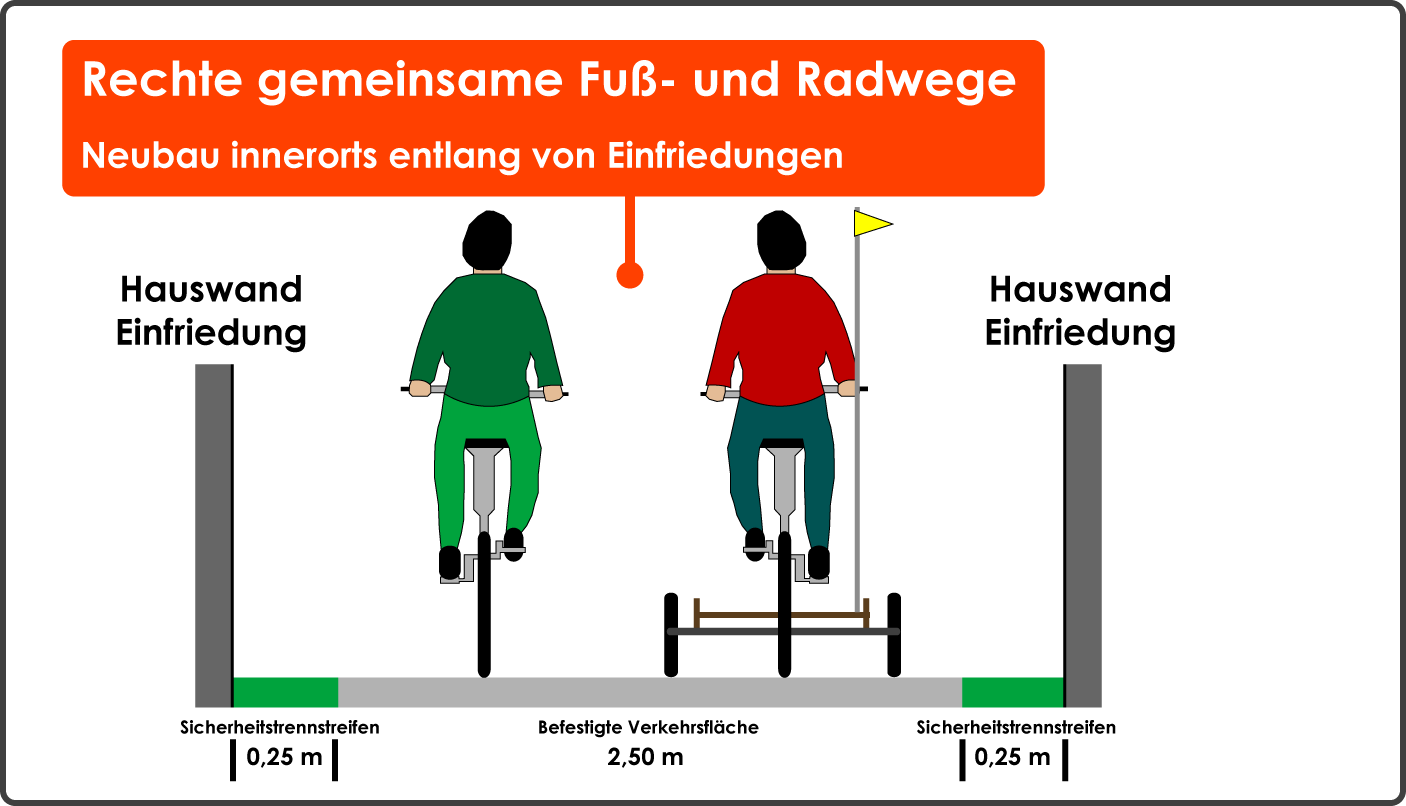

Zwischen Gebäuden

Bei einem gemeinsamen Fuß- und Radweg zwischen Gebäuden oder Einfriedungen ist links und rechts des gemeinsamen Fuß- und Radweges ein Sicherheitstrennstreifen von jeweils 0,25 m erforderlich (Kapitel 4.6 RASt).

Bei einer Kombination von Radfahrern und Radfahrern mit Anhängern kommt man so auf eine befestigte Verkehrsfläche von 2,50 m und einen Sicherheitstrennstreifen von 0,50 m.

Es ergibt sich eine lichte Breite von mindestens 3,00 m.

Die obige Darstellung geht von Gebäuden links und rechts des gemeinsamen Fuß- und Radweges aus. In der Realität ist das aber sehr selten der Fall.

Viel öfter wirst du beobachten, dass sich links des rechten gemeinsamen Fuß- und Radweg die Fahrbahn und rechts ein Gebäude befindet.

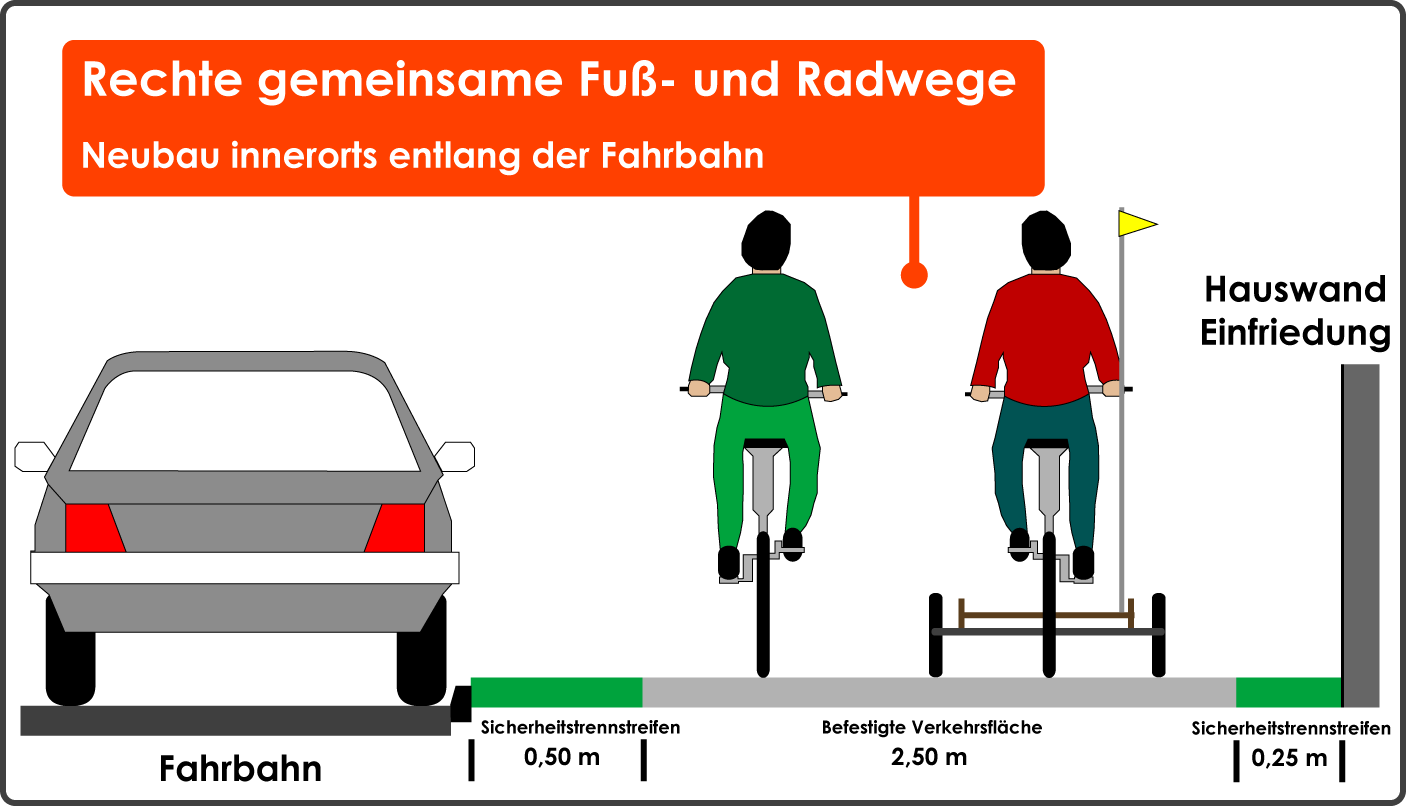

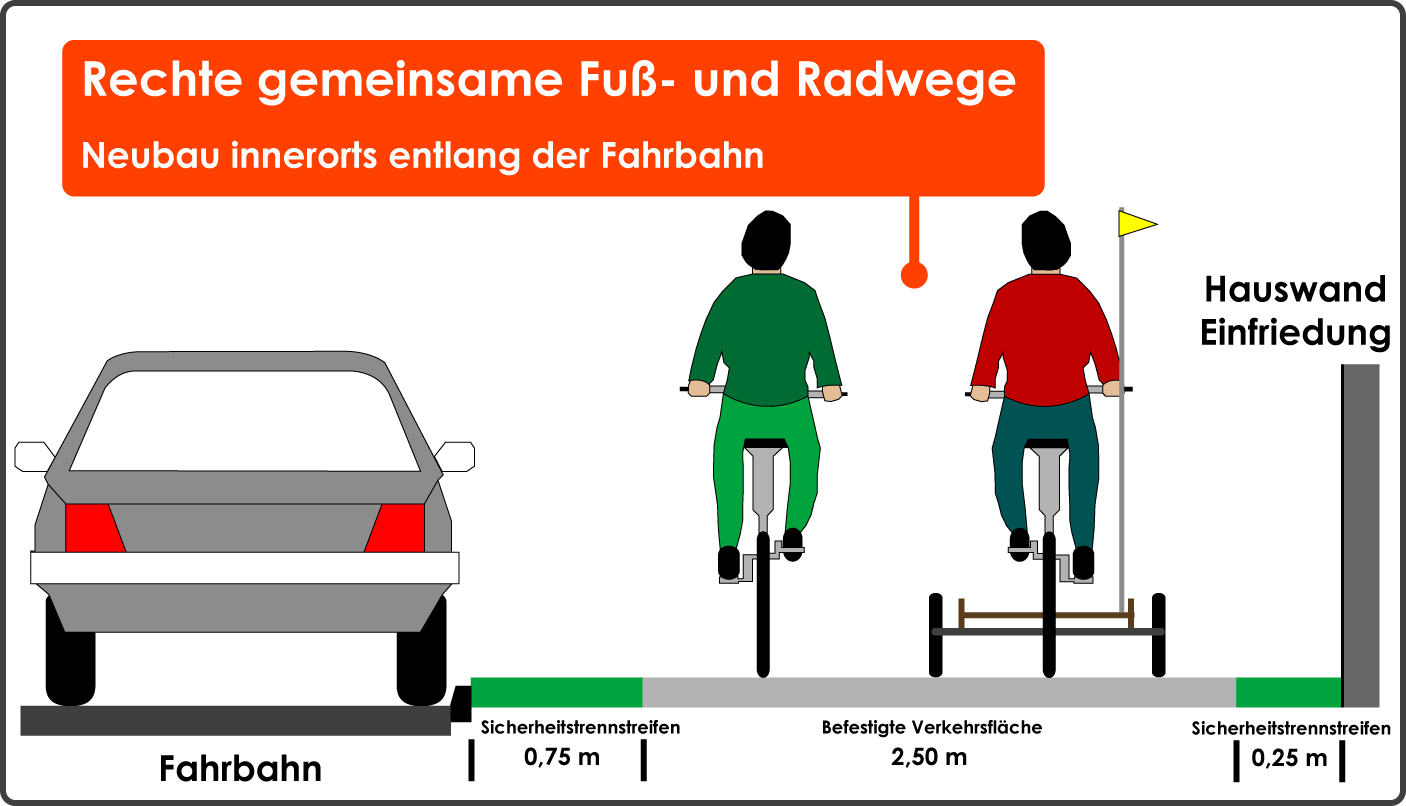

Zwischen Fahrbahn und Gebäude

Zur Fahrbahn hin ist ein Sicherheitstrennstreifen von 0,50 m erforderlich, wenn keine festen Einbauten und keine hohe Verkehrsstärke vorhanden ist (Kapitel 2.2.1 ERA).

Der Raum zwischen Gebäude und gemeinsamen Fuß- und Radweg darf auch weiterhin nicht weniger als 0,25 m breit sein (Kapitel 4.6 RASt).

Folglich kommt man auf eine befestige Verkehrsfläche von 2,50 m für einen gemeinsamen Fuß- und Radweg.

Der Sicherheitstrennstreifen beträgt insgesamt 0,75 m.

Dadurch ergibt sich eine lichte Breite von mindestens 3,25 m.

Innerhalb geschlossener Ortschaften ist ein Sicherheitstrennstreifen zur Fahrbahn von 0,75 m Breite einzuhalten, wenn feste Einbauten oder eine hohe Verkehrsstärke vorhanden ist (Kapitel 2.2.1 ERA).

Folglich ergibt sich eine lichte Breite von mindestens 3,50 m.

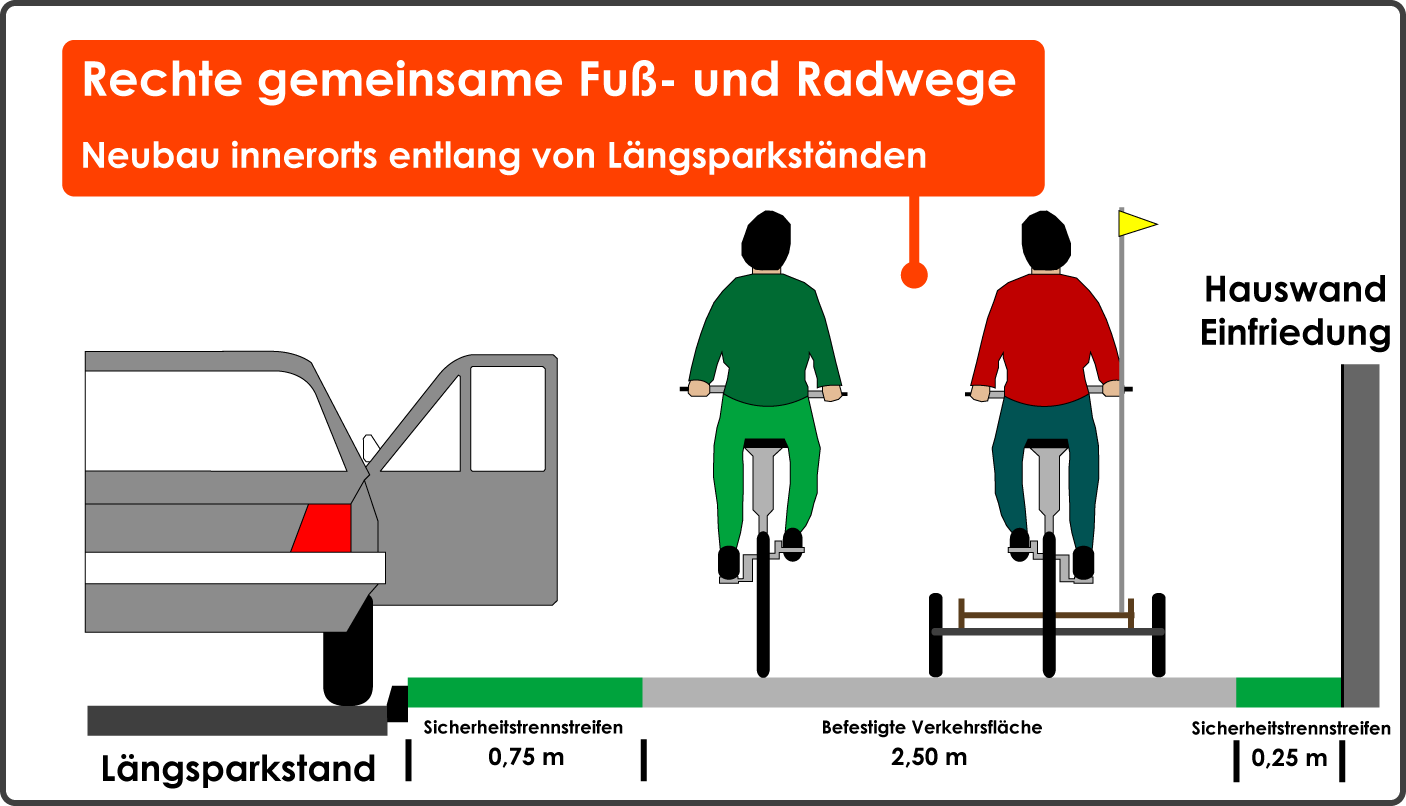

Zwischen Längsparkstände und Gebäude

Ist das Parken längs der Fahrbahn entlang des gemeinsam Fuß- und Radweges erlaubt, so beträgt der Sicherheitstrennstreifen zwischen gemeinsamen Fuß- und Radweg und Längsparkstand 0,75 m (Kapitel 2.2.1 ERA).

Durch Sicherheitstrennstreifen werden die Verkehrsflächen baulich oder durch Markierung voneinander getrennt (Kapitel 2.2.1 ERA).

Gehen wir auch weiterhin von einem Gebäude rechts des gemeinsamen Fuß- und Radweges aus, kommen wir zusammen mit einem rechten Sicherheitstrennstreifen von 0,25 m auf eine lichte Breite des gemeinsamen Fuß- und Radweges von mindestens 3,50 m.

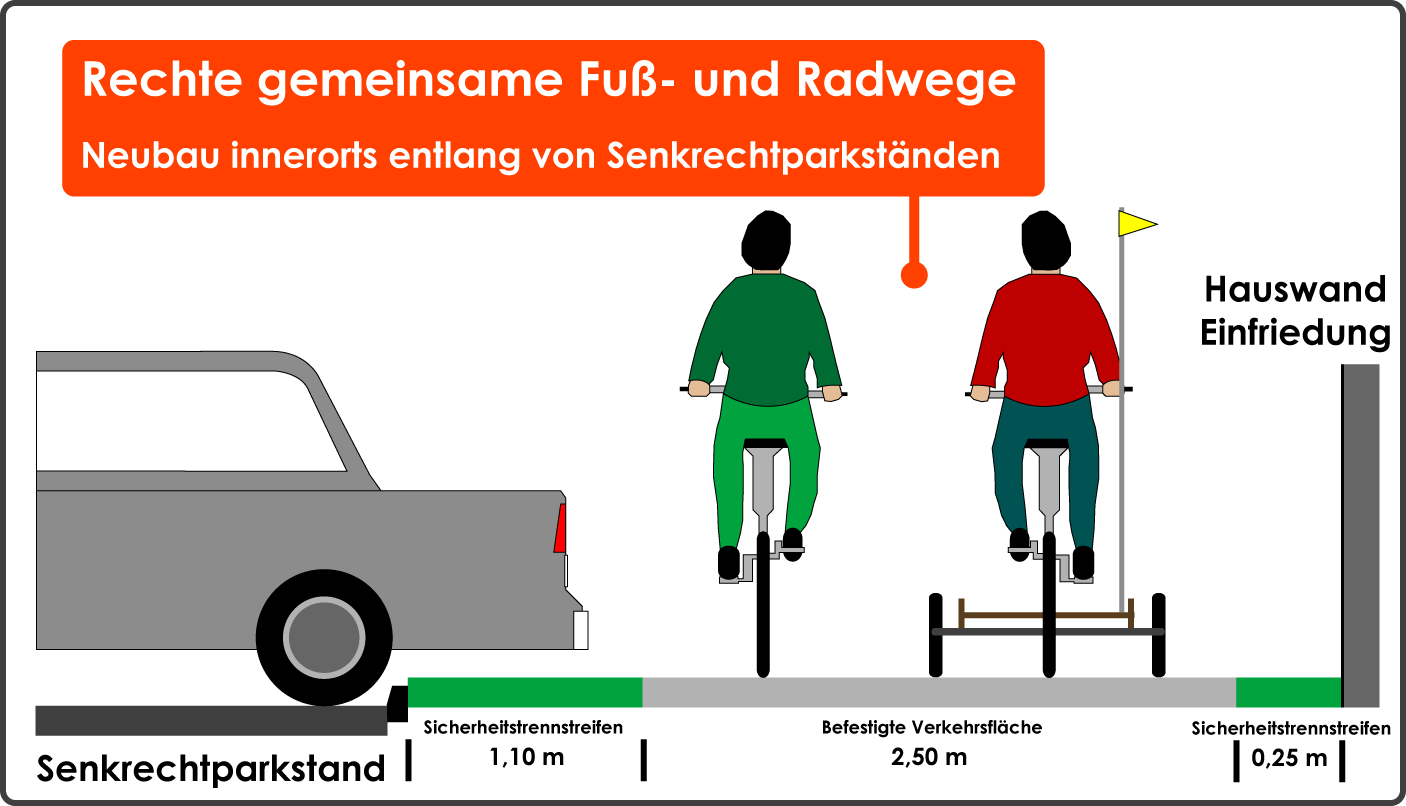

Zwischen Senkrechtparkständen oder Schrägparkständen und Gebäude

Bei Senkrechtparkständen oder Schrägparkständen ist ein Sicherheitstrennstreifen erforderlich. Dieser beträgt 1,10 m (Kapitel 2.2.1 ERA).

Der Überhangstreifen von 0,70 m Breite kann auf den Sicherheitstrennstreifen angerechnet werden. Der Sicherheitstrennstreifen bei Senkrecht- oder Schrägparkständen muss also trotzdem nur 1,10 m breit sein (Kapitel 2.2.1 ERA; Kapitel 6.1.5 RASt).

Sicherheitstrennstreifen bei Senkrecht- und Schrägparkständen sind erforderlich, da das Heck eines Autos normalerweise über die Bordsteinkante ragt (Kapitel 6.1.5 RASt).

Bleiben wir bei einem Gebäude rechts des gemeinsamen Fuß- und Radweges, ergibt sich eine lichte Mindestbreite des gemeinsamen Fuß- und Radweges von 3,85 m.

Darüber hinaus ist die Breite von gemeinsamen Fuß- und Radwegen innerorts von der Fußgänger- und Radverkehrsstärke abhängig (Kapitel 2.2.1 ERA).

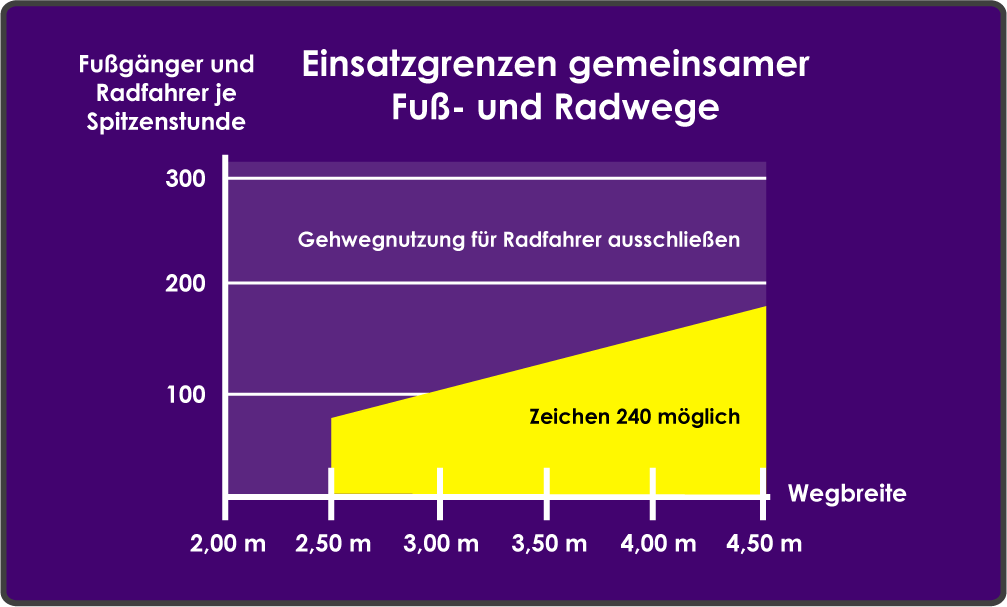

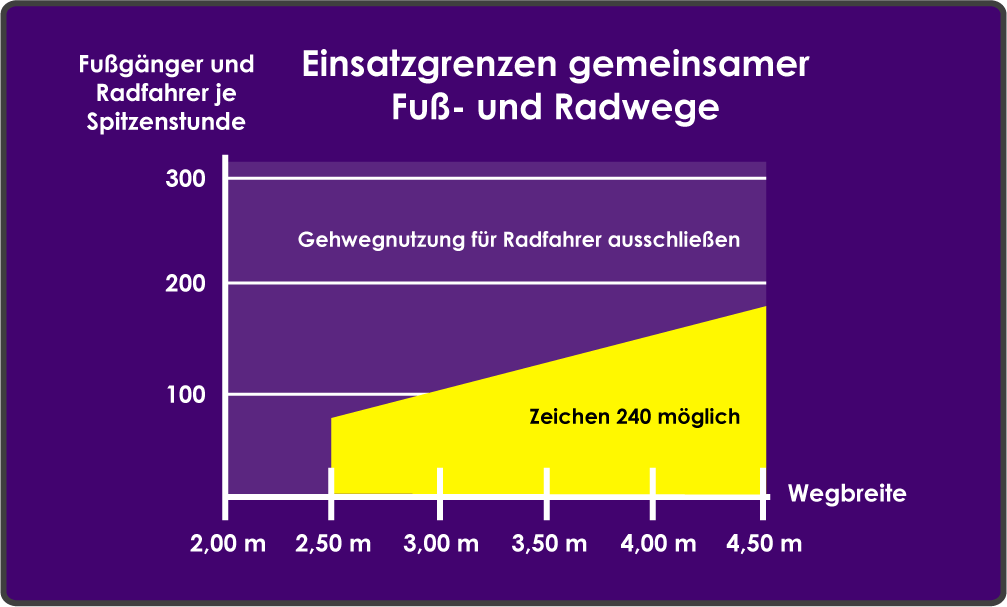

Bei welcher Menge an Fußgängern ein gemeinsamer Fuß- und Radweg zum Einsatz kommen kann, lässt sich am besten anhand des unteren Bildes zeigen (Kapitel 3.6 ERA).

Ein Beispiel: Wir planen einen gemeinsamen Fuß- und Radweg mit 2,50 m Breite. Auf der Straße fahren bereits jetzt in der Spitzenstunde 100 Radfahrer. Auf dem Gehweg wurden in der gleichen Stunde 50 Fußgänger gemessen. Alleine von der Menge an Radfahrern auf der Straße, kann man sagen, dass ein gemeinsamer Fuß- und Radweg mit 2,50 m nicht zugelassen werden könnte.

Selbst wenn die baulichen Voraussetzungen passen, kann es also aufgrund der Einsatzgrenzen von Zeichen 240 notwendig sein, eine größere Wegbreite vorzusehen.

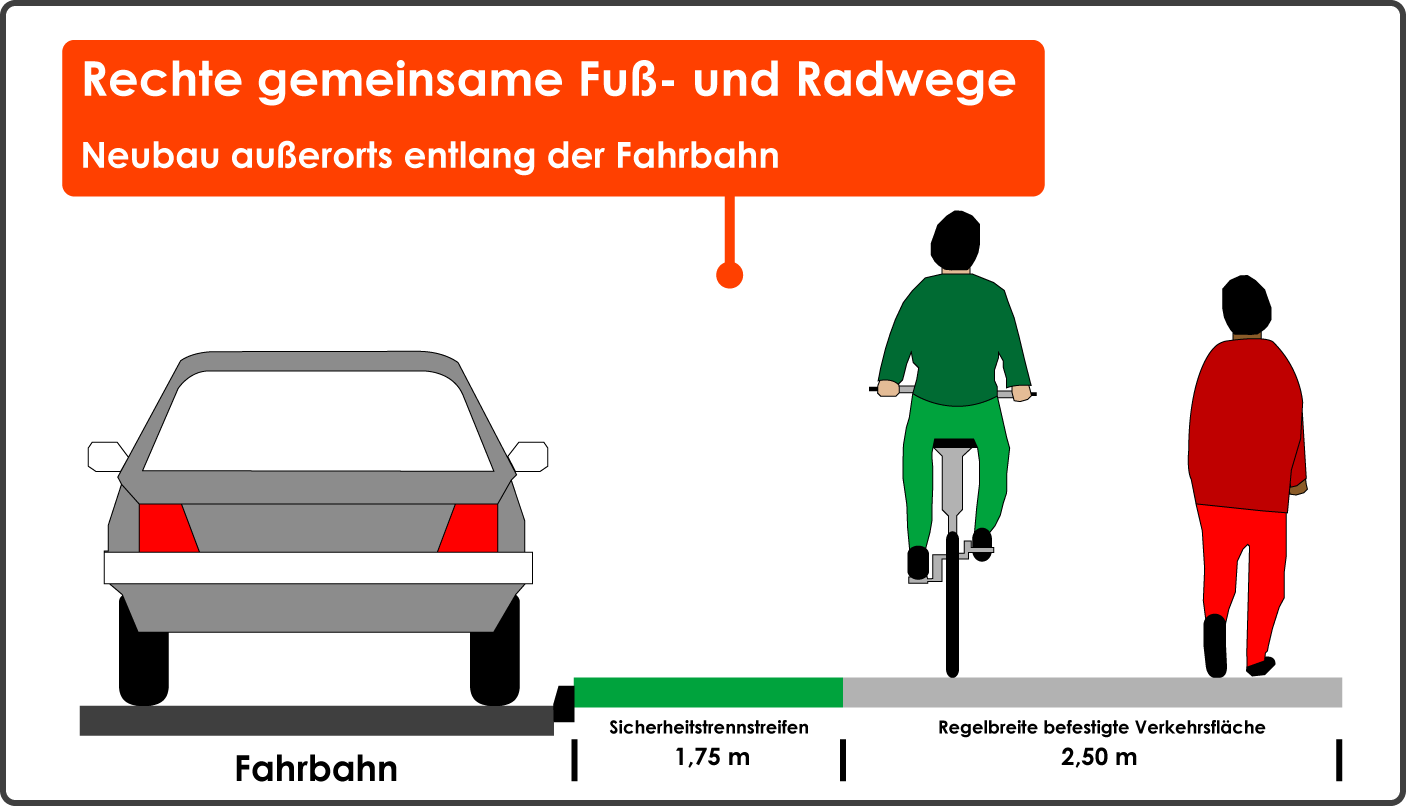

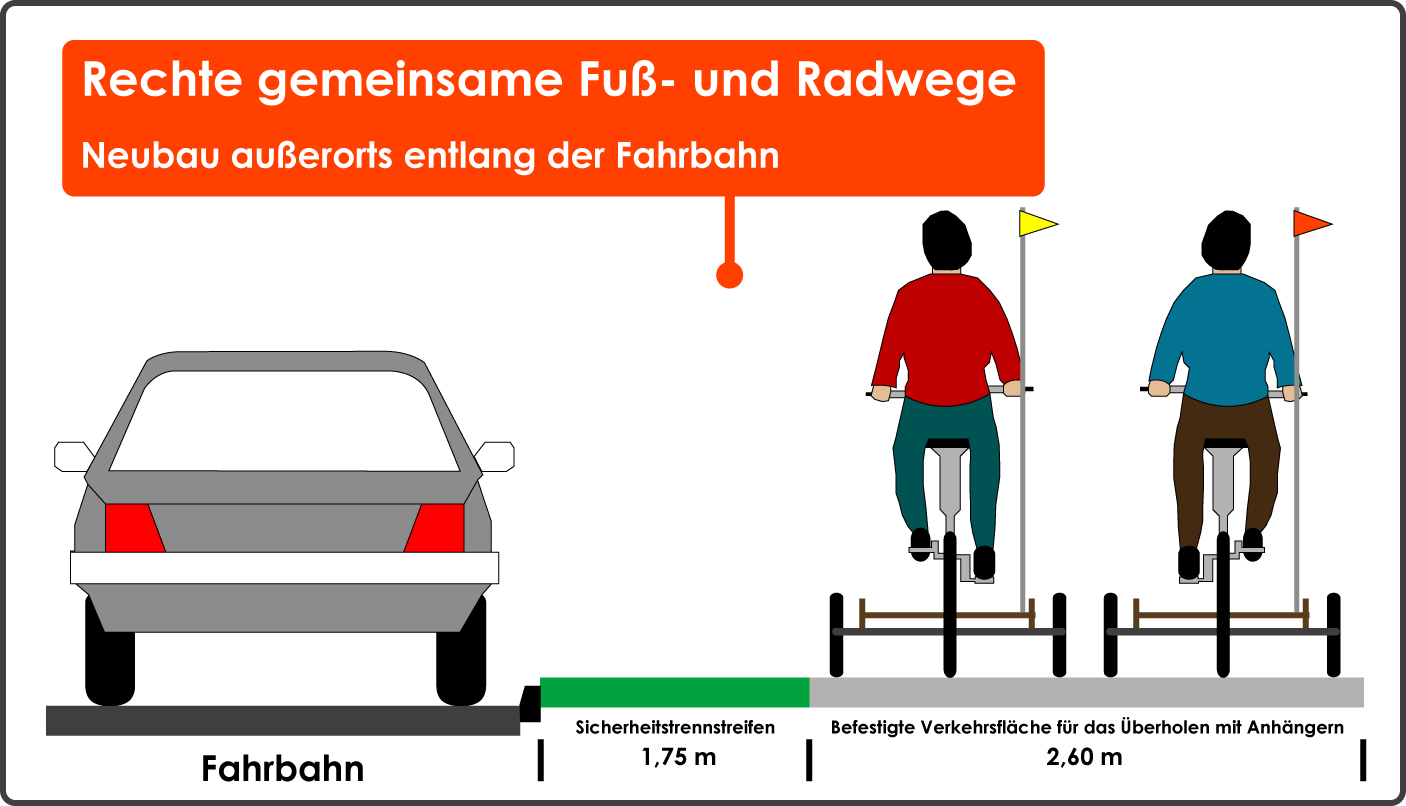

Neubau außerorts

Außerhalb geschlossener Ortschaften muss man parkende Fahrzeuge in der Regel nicht berücksichtigen.

Ebenso wenig ist es notwendig, Fußgänger in die Bemessung der Mindestbreite eines gemeinsamen Fuß- und Radweges miteinzubeziehen.

Das liegt aber daran, dass allein schon von den Vorgaben der ERA, beim Neubau ein Sicherheitstrennstreifen zwischen Fahrbahn und befestigter Verkehrsfläche vorzusehen ist.

Der Sicherheitstrennstreifen ist baulich auszuführen.

Alternativ kann auch eine Markierung den gemeinsamen Fuß- und Radweg von der Fahrbahn trennen.

Außerörtliche Fuß- und Radwege verbinden Städte oder Dörfer. Ob mobilitätsbehinderte Menschen auf dem gemeinsamen außerörtlichen Fuß- und Radweg vorzusehen sind, erscheint fraglich.

Außerorts ist ein Regelmaß von 2,50 m für den gemeinsamen Fuß- und Radweg und ein Sicherheitstrennstreifen zur Fahrbahn von 1,75 m Breite vorzusehen (Kapitel 2.2.1 ERA).

Damit ergibt sich ein lichtes Regelmaß von 4,25 m Breite.

Möchte man aber das Überholen von Fahrrädern mit Anhängern untereinander ermöglichen, ist eine Wegbreite von 2,60 m notwendig.

Darüber hinaus sind auch außerorts die Einsatzgrenzen für Zeichen 240 zu berücksichtigen (Kapitel 3.6 ERA). Bei 100 Radfahrern in der Spitzenstunde ist zum Beispiel eine Wegbreite von 3,00 m erforderlich.

Je mehr Radfahrer in der Spitzenstunde unterwegs sein werden, desto breiter muss der gemeinsame Fuß- und Radweg sein.

Mindestbreite gemeinsamer Fuß- und Radwege in Gegenrichtung

Benutzungspflicht

Innerorts

Linke gemeinsame Fuß- und Radwege sollen innerorts nicht angeordnet werden (VwV-StVO zu Absatz 4 Satz 3 und 4).

Die Freigabe linker Radwege mit Zeichen 240, das heißt eine Benutzungspflicht in Gegenrichtung, ist daher nur außerhalb geschlossener Ortschaften möglich.

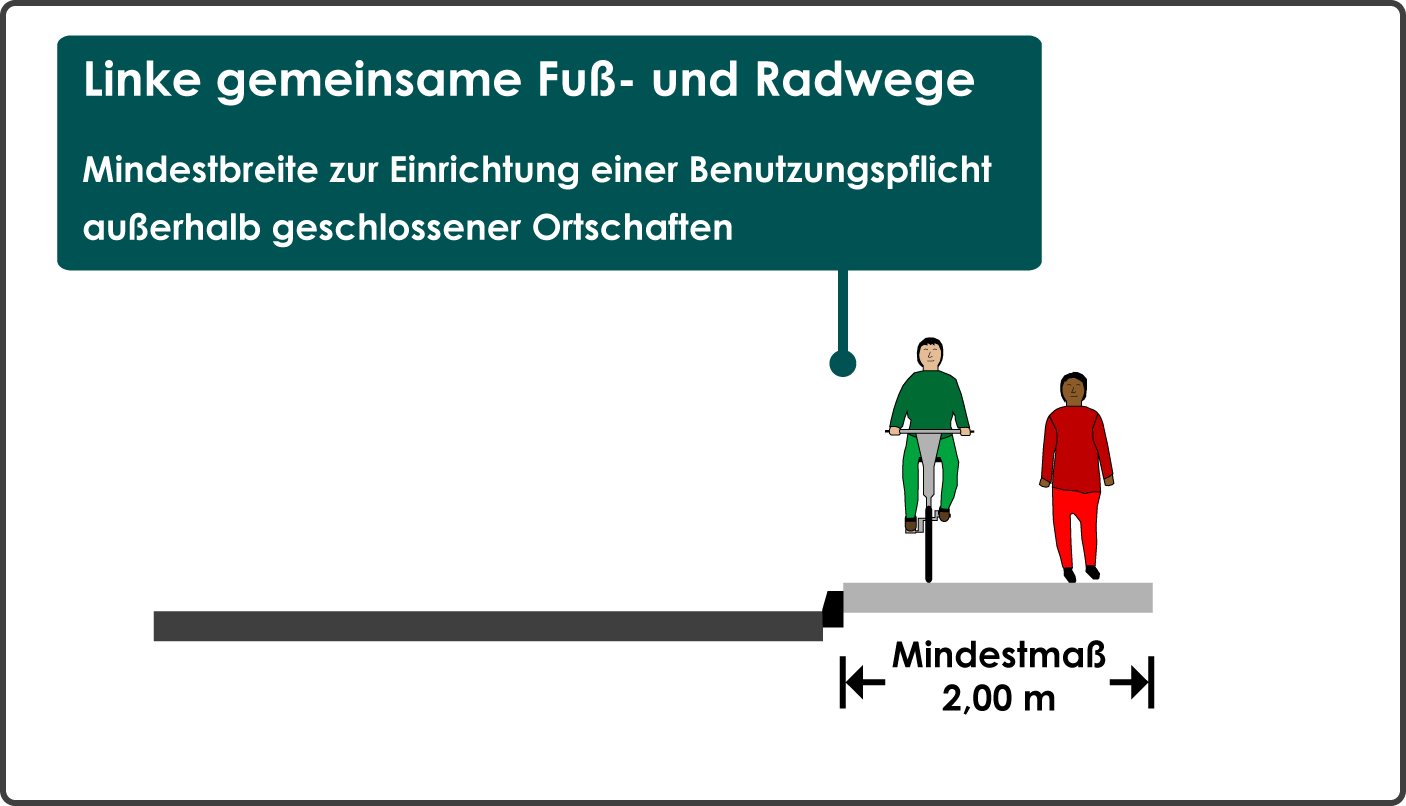

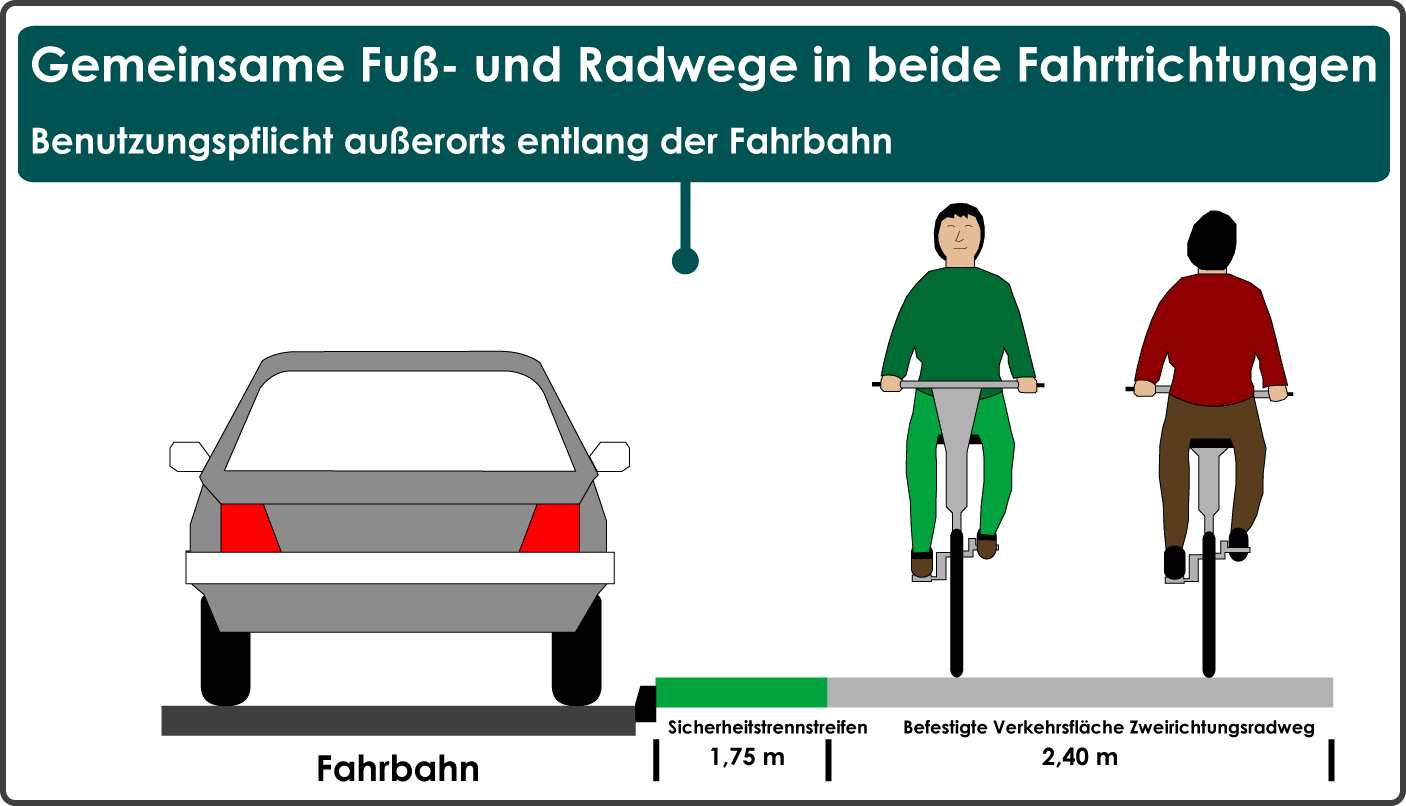

Außerorts

Die Mindestbreite gemeinsamer Fuß- und Radwege außerorts beträgt 2,00 m (VwV-StVO zu Absatz 4 Satz 3 und 4).

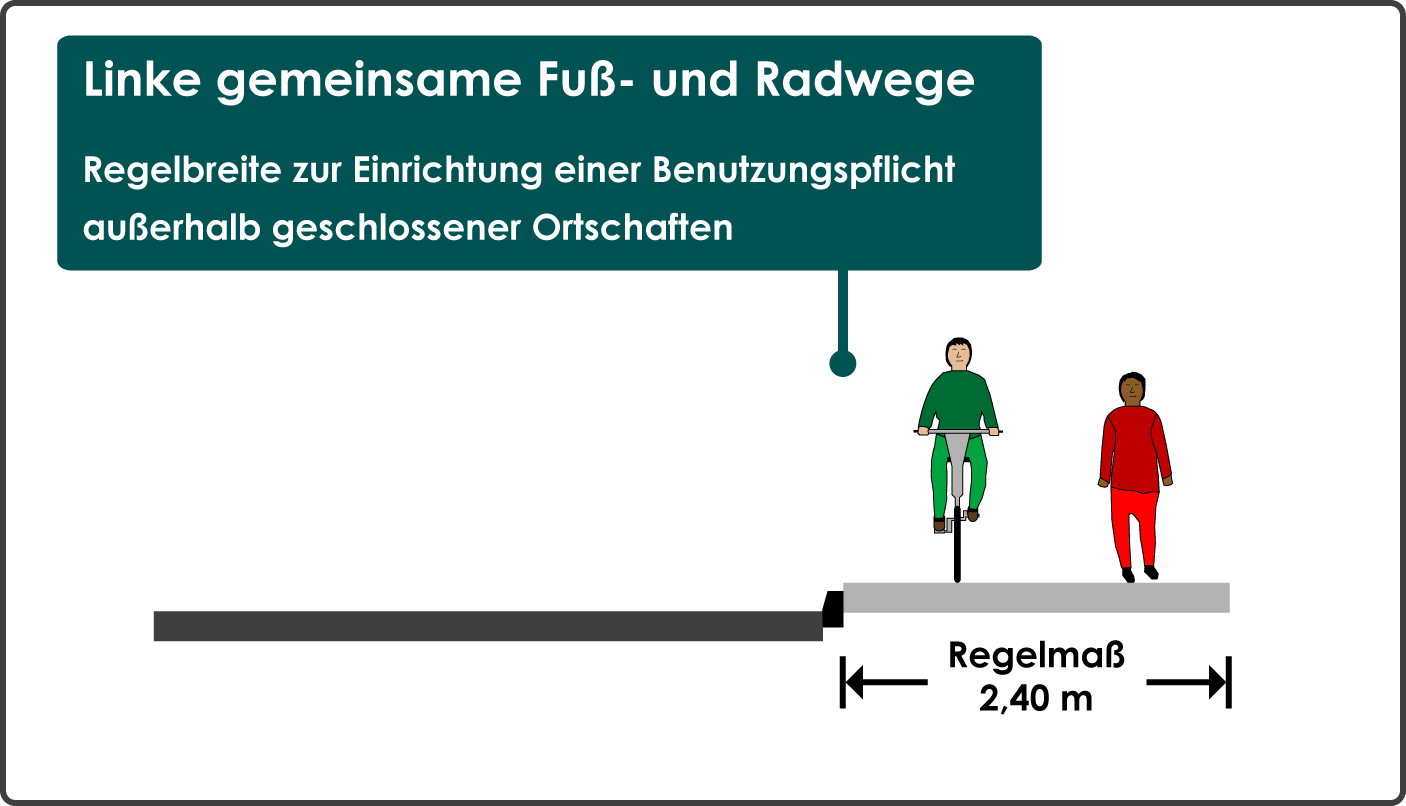

Für außerörtliche gemeinsame Fuß- und Radwege in Fahrtrichtung links ist jedoch in der Regel eine Breite von 2,40 m nötig (VwV-StVO zu Absatz 4 Satz 3 und 4).

Die oben genannte Regelbreite und Mindestbreite umfassen aber immer die seitlichen Sicherheitsräume (VwV-StVO zu Absatz 4 Satz 3 und 4).

Wie breit muss ein Weg außerorts dann mindestens sein, um eine Benutzungspflicht durch Zeichen 240 anzuordnen?

Auch bei gemeinsamen Fuß- und Radwegen in Fahrtrichtung links müssen meiner Meinung nach – entgegen der Vorgaben der VwV-StVO – außerorts Sicherheitstrennstreifen vorgesehen werden.

Bei einem Sicherheitstrennstreifen zur Fahrbahn von 1,75 m analog zur ERA ergibt sich eine lichte Breite für den befestigten Teil von außerörtlichen gemeinsamen Fuß- und Radwegen in Gegenrichtung von mindestens 3,75 m.

Das ist aber lediglich das Mindestmaß. Da die Regelbreite 2,40 m beträgt, sollte die lichte Breite des linken gemeinsamen Fuß- und Radweges 4,15 m breit sein.

In den meisten Fällen wird außerorts ein gemeinsamer Fuß- und Radweg sowohl für rechte, als auch für linke Radfahrer eingerichtet. Man spricht von einem Zweirichtungsradweg, da Radfahrer in beiden Richtungen unterwegs sind.

Neubau

Innerorts

Linke gemeinsame Fuß- und Radwege sollen innerorts nicht angeordnet werden (VwV-StVO zu Absatz 4 Satz 3 und 4).

Innerorts spielen gemeinsame Fuß- und Radwege in Gegenrichtung auch beim Neubau keine Rolle.

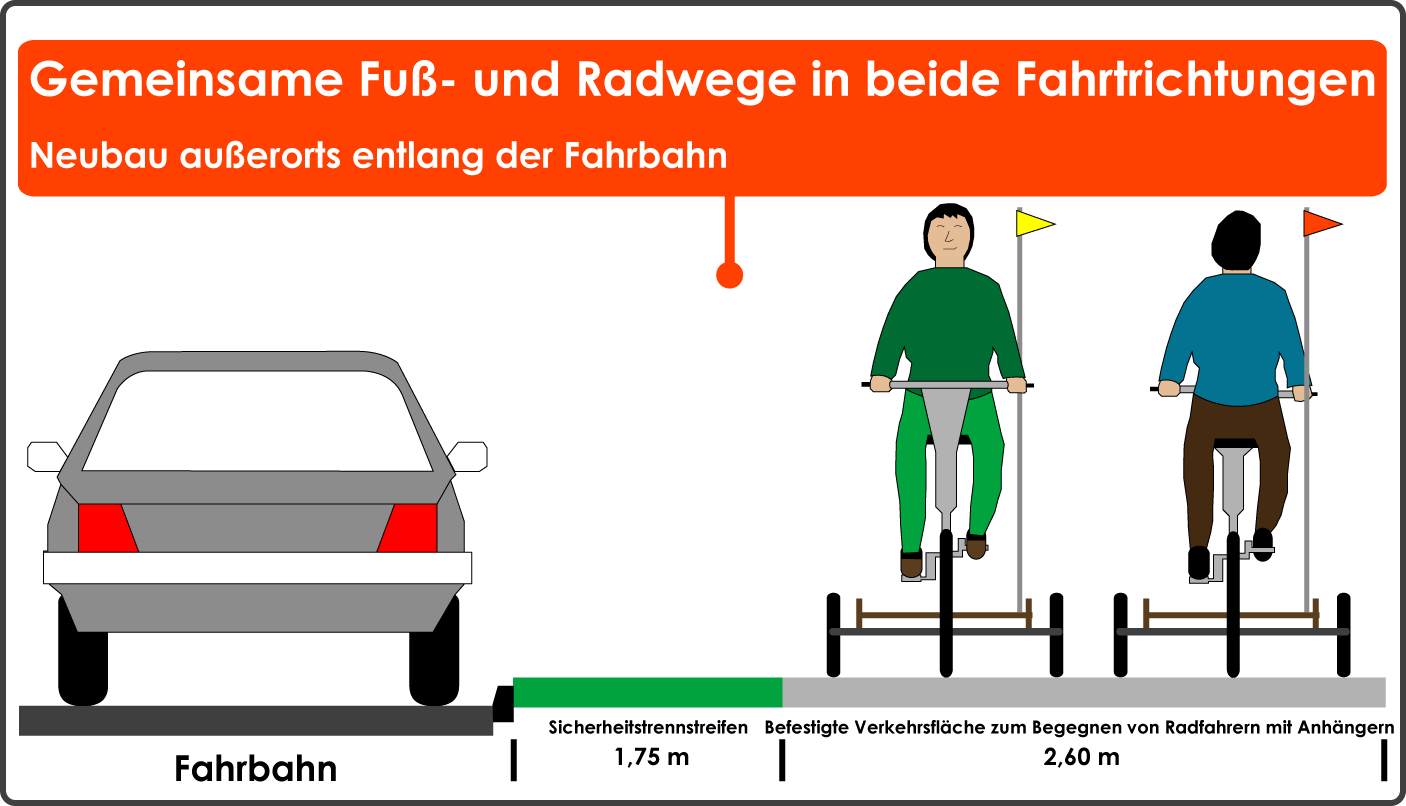

Außerorts

Außerhalb geschlossener Ortschaften kann eine Benutzungspflicht in Gegenrichtung mit Zeichen 240 eingerichtet werden.

Außerorts müssen gemeinsame Fuß- und Radwege in Zweirichtungsführung mindestens 2,50 m breit sein, wenn diese neu gebaut werden. Zusätzlich muss ein Sicherheitstrennstreifen von 1,75 m vorhanden sein (Kapitel 9.2.2, 2.2.1 ERA).

Auch bei außerörtlichen gemeinsamen Fuß- und Radwegen für beide Fahrtrichtungen erscheint die Einbeziehung von mobilitätsbehinderten Menschen fraglich.

Wie sollten gemeinsame Fuß- und Radwege außerorts aber ausgebaut sein, wenn sich auf diesen Radfahrer mit Anhänger begegnen?

Beim Begegnen eines Radfahrers mit einem Radfahrer mit Anhänger ist ein Verkehrsraum von 2,30 m erforderlich (Kapitel 2.2.1 ERA).

Zieht man von den 2,30 m den Verkehrsraum eines Radfahrers von 1,00 m Breite ab, so erhält man meiner Meinung nach den Verkehrsraum eines Radfahrers mit Anhänger.

Der Verkehrsraum eines Radfahrers mit Anhänger sollte folglich eine Breite von 1,30 m aufweisen.

Sollen sich Radfahrer mit Anhängern auf außerörtlichen Fuß- und Radwegen begegnen können, ohne dass diese auf den Grünstreifen ausweichen müssen, so sollte eine befestigte Verkehrsfläche von 2,60 m angesetzt werden.

Hinzu kommt ein Sicherheitstrennstreifen von 1,75 m Breite (Kapitel 2.2.1 ERA).

Größere Breitenmaße außerhalb geschlossener Ortschaften sollten meiner Ansicht nach, ähnlich wie bei Zweirichtungsradwegen entlang von innerörtlichen Hauptverkehrsstraßen, bei stärkerem Radverkehr, in Gefällestrecken oder an unübersichtlichen Stellen angesetzt werden (Kapitel 3.5 ERA).

Zusammenfassung

Man kann die Mindestbreite gemeinsamer Fuß- und Radwege nicht aus einer einzelnen Vorschrift ableiten. Im Gegenteil: Eine Reihe von Vorschriften ist notwendig, um zu ermitteln, wie die Mindestbreite gemeinsamer Fuß- und Radwege im Einzelfall sein muss.

Man muss zwischen der Einrichtung einer Benutzungspflicht bei einer Gefahr für Radfahrer auf der Fahrbahn und dem Neubau eines gemeinsamen Fuß- und Radweges unterscheiden.

Beim Neubau von gemeinsamen Fuß- und Radwegen können größere Breiten erforderlich sein. Werden gemeinsame Fuß- und Radwege neu gebaut, muss bestimmt werden, wer diese benutzen wird.

Wenn mobilitätseingeschränkte Menschen gemeinsame Fuß- und Radwege innerorts benutzen werden, ist die befestigte Verkehrsfläche entsprechend breiter auszuführen.

Eine komplette Übersicht aller Voraussetzungen gemeinsamer Fuß- und Radweg findest du ebenfalls auf dieser Website.

Hat dir dieser Artikel gefallen?

![Die 5 Voraussetzungen zur Markierung von Radfahrstreifen [+VwV-StVO 2021]](https://www.stvo2go.de/wp-content/uploads/radfahrstreifen-voraussetzungen-e1680383755558-768x512.png)

![Fahrradzone einrichten: 10 wichtige Voraussetzungen [+VwV-StVO 2025]](https://www.stvo2go.de/wp-content/uploads/fahrradzone-einrichten-768x512.png)

![Fahrradstraße einrichten: 6 wichtige Voraussetzungen [+VwV-StVO 2025]](https://www.stvo2go.de/wp-content/uploads/fahrradstrasse-einrichten-e1672910203179-768x512.png)