7 Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung

Hält sich der überwiegende Teil der Verkehrsteilnehmer nicht an die vorgeschriebene zulässige Höchstgeschwindigkeit, kann durch straßenverkehrsrechtliche und straßenbautechnische Verkehrsberuhigungsmaßnahmen Abhilfe geschaffen werden.

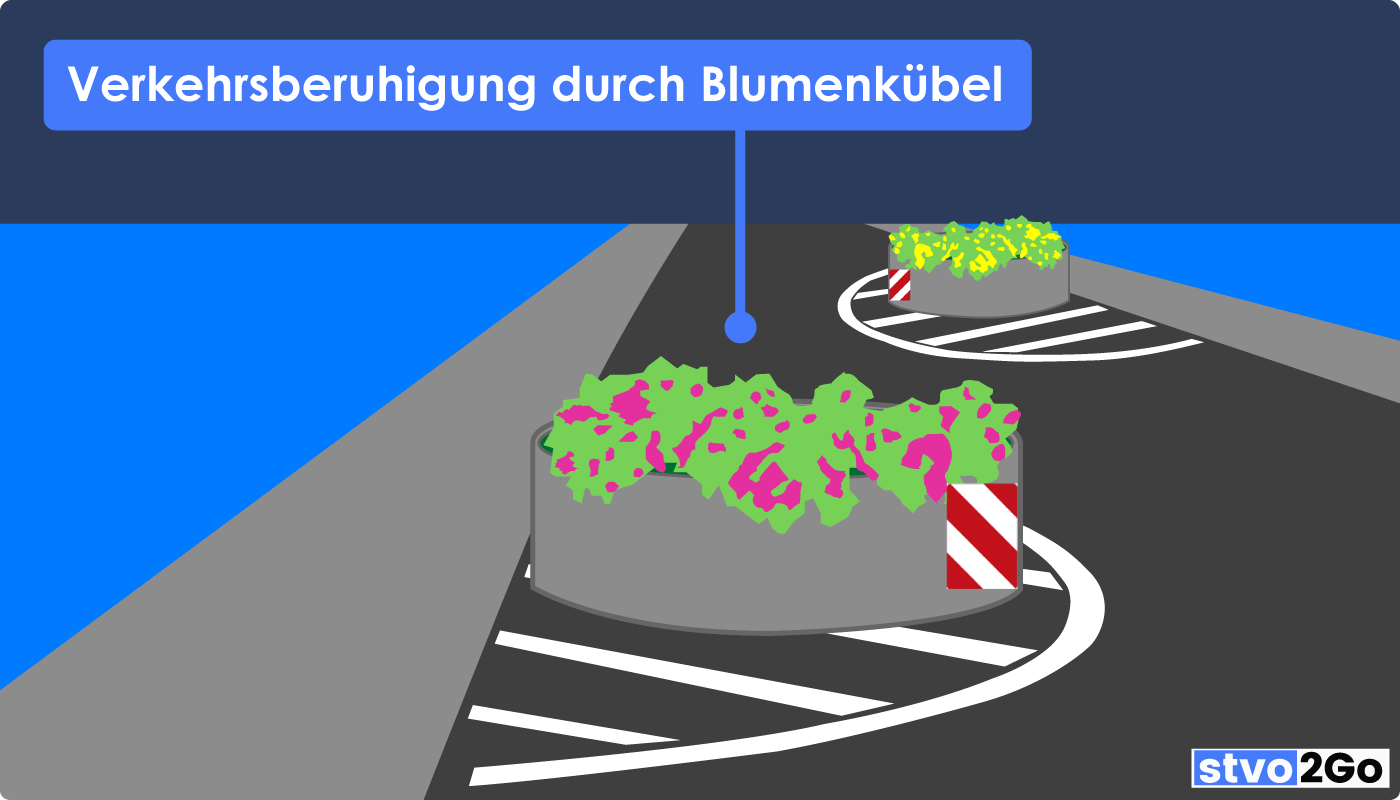

Verkehrsberuhigung kann durch die Einrichtung von Einbahnstraßen, reinen Anliegerstraßen oder durch bauliche Verkehrsberuhigungselemente auf der Straße erfolgen. Zur Verkehrsberuhigung sind Poller, Schwellen, Aufpflasterungen, Blumenkübel, Versätze und Fahrbahnverengungen geeignet.

Heute gehen wir der Frage nach

- unter welchen Voraussetzungen straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung eingesetzt werden können,

- was der Unterschied zwischen Schwellen und Aufpflasterungen ist,

- welche Arten von Aufpflasterungen es gibt,

- wie Blumenkübel und Pflanzbeete zur Verkehrsberuhigung beitragen können,

- wie Fahrgassenversätze und Fahrbahnverengungen eingesetzt werden,

- … und vieles mehr.

Los geht’s!

Verkehrsberuhigung: Einbahnstraßen & reine Anliegerstraßen

Wenn Straßen neu geplant werden, sollte bereits im Vorfeld an Verkehrsberuhigungsmaßnahmen gedacht werden.

Verkehrsberuhigung bedeutet Maßnahmen zu treffen, die den Verkehr verlangsamen oder verlagern.

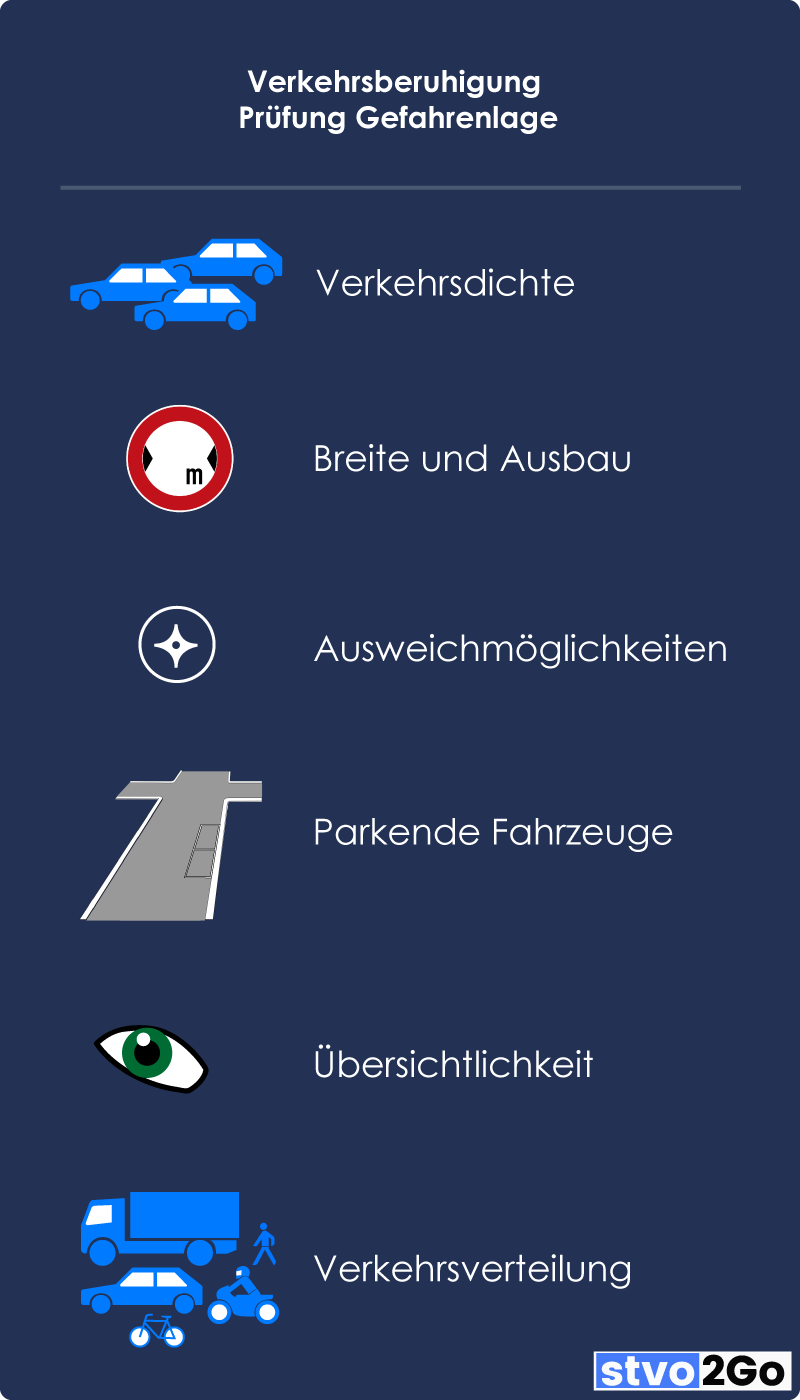

Wenn jedoch nachträglich straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung getroffen werden sollen, muss die Straßenverkehrsbehörde eine Prüfung durchführen, ob die Maßnahmen überhaupt erforderlich sind.

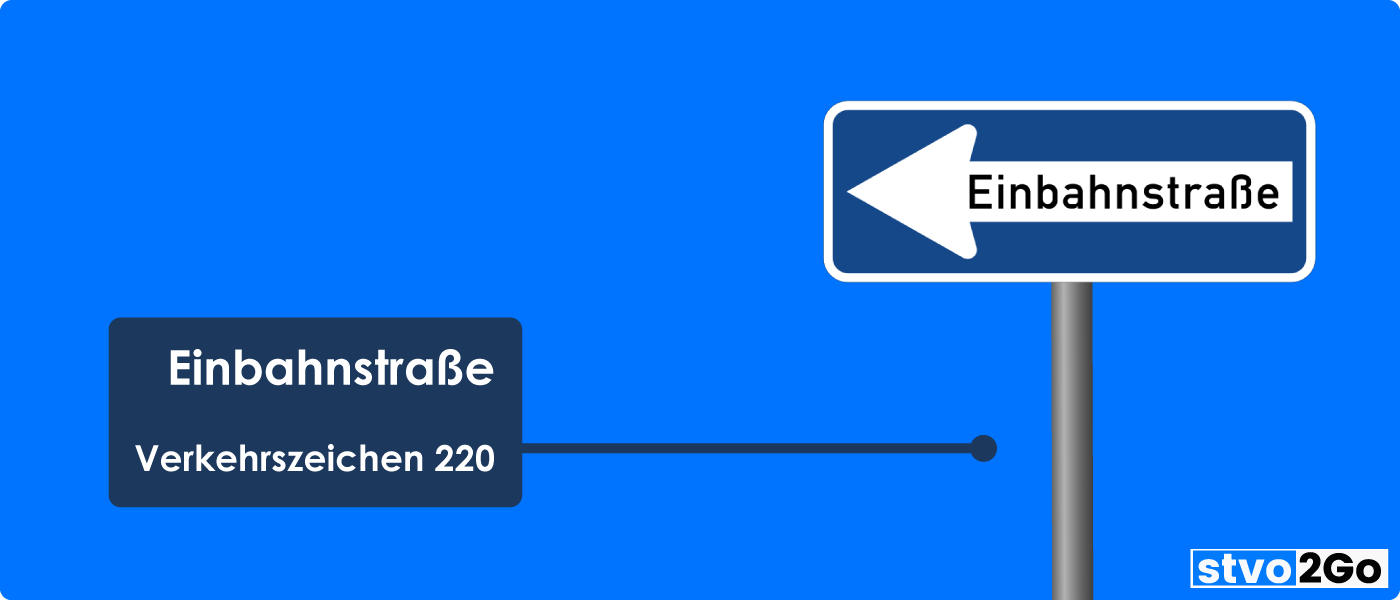

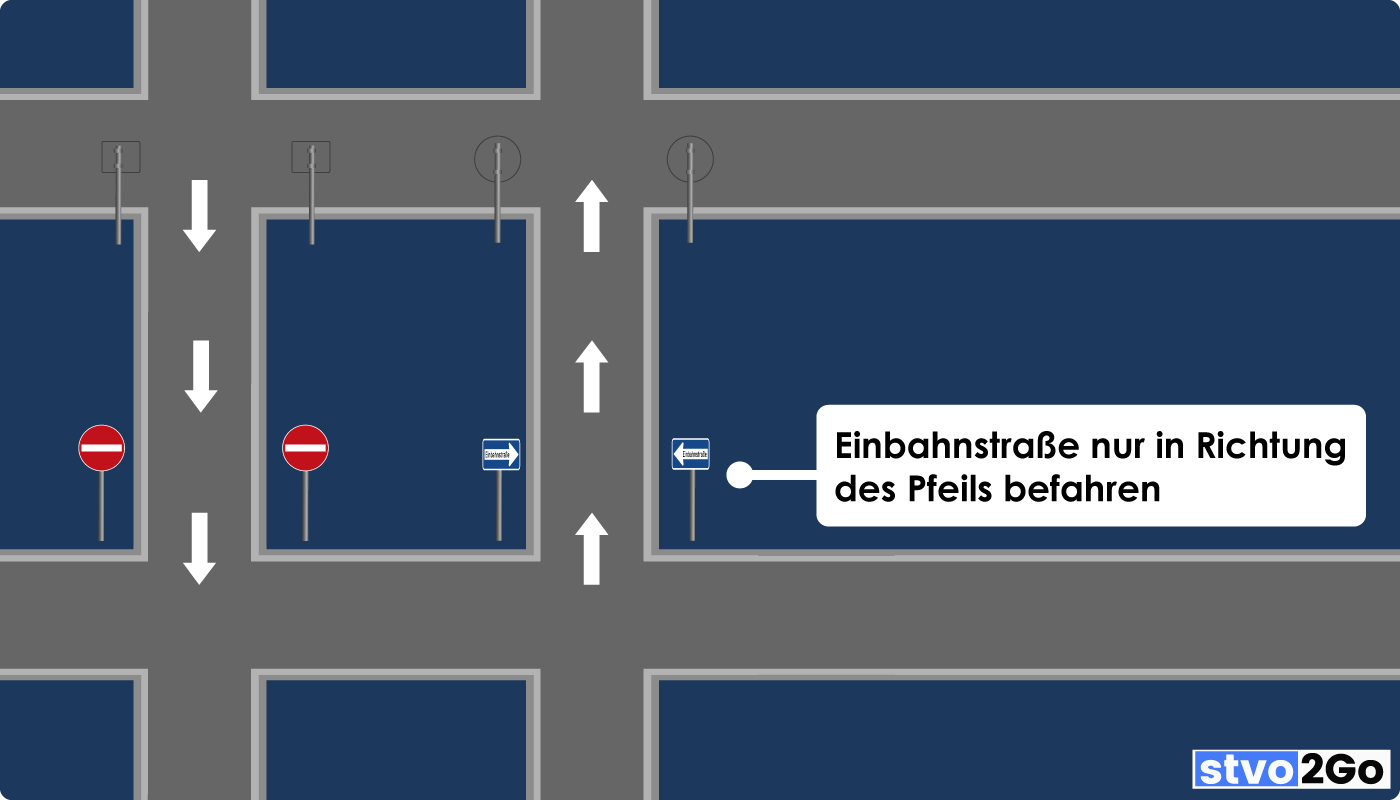

Die Einrichtung einer Einbahnstraße oder die Anordnung einer reinen Anliegerstraße stellen beispielsweise straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung dar.

Damit straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung ergriffen werden können, muss eine qualifizierte Gefahrenlage vorliegen (§ 45 Absatz 9 StVO).

Ob eine solche Gefahrenlage vorliegt, wird anhand der folgenden Kriterien abgewogen (BVerwG, Beschluss vom 23.04.2013 – 3 B 59/12):

Unter welchen übrigen Voraussetzungen Einbahnstraßen eingerichtet werden, kannst du im gleichnamigen Artikel auf dieser Website nachlesen.

Neben straßenverkehrsrechtlichen Maßnahmen lassen sich allerdings auch straßenbauliche Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung verwirklichen.

Über straßenbautechnische Maßnahmen entscheidet die zuständige Straßenbaubehörde.

Verkehrsberuhigung: Aufpflasterung auf der Straße

Zur Verkehrsberuhigung angebrachte Aufpflasterungen sind nach herrschender Meinung zulässig (Burmann/Heß/Hühnermann/Jahnke/Hühnermann, 26. Auflage 2020, Randnummer 4 zu § 32 StVO).

Aufpflasterungen stellen generell keine Hindernisse dar (OLG Koblenz, Urteil vom 28.09.1999 – 1 U 406/98, MDR 2000, 451; VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 26.09.1991 – 5 S 1944/90).

Dabei sieht das OLG Koblenz keinen wesentlichen Unterschied zwischen einer “10 cm hohe[n] Teilaufpflasterung mit mehreren Metern Länge […] oder eine[r] kurze[n] schwellenartige[n] Aufpflasterung” (OLG Koblenz, Urteil vom 28.09.1999 – 1 U 406/98, MDR 2000, 451).

In verkehrsberuhigten Bereichen wird nach Urteil des OLG Hamm durch Aufpflasterungen wegen der vorgeschriebene Schrittgeschwindigkeit die Verkehrssicherungspflicht – auch bei tiefergelegten Fahrzeugen – nicht verletzt (OLG Hamm, Urteil vom 11.12.1992 – 9 U 119/92)

Informationen zur Verkehrsberuhigung mit Aufpflasterungen lassen sich in den Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt) finden.

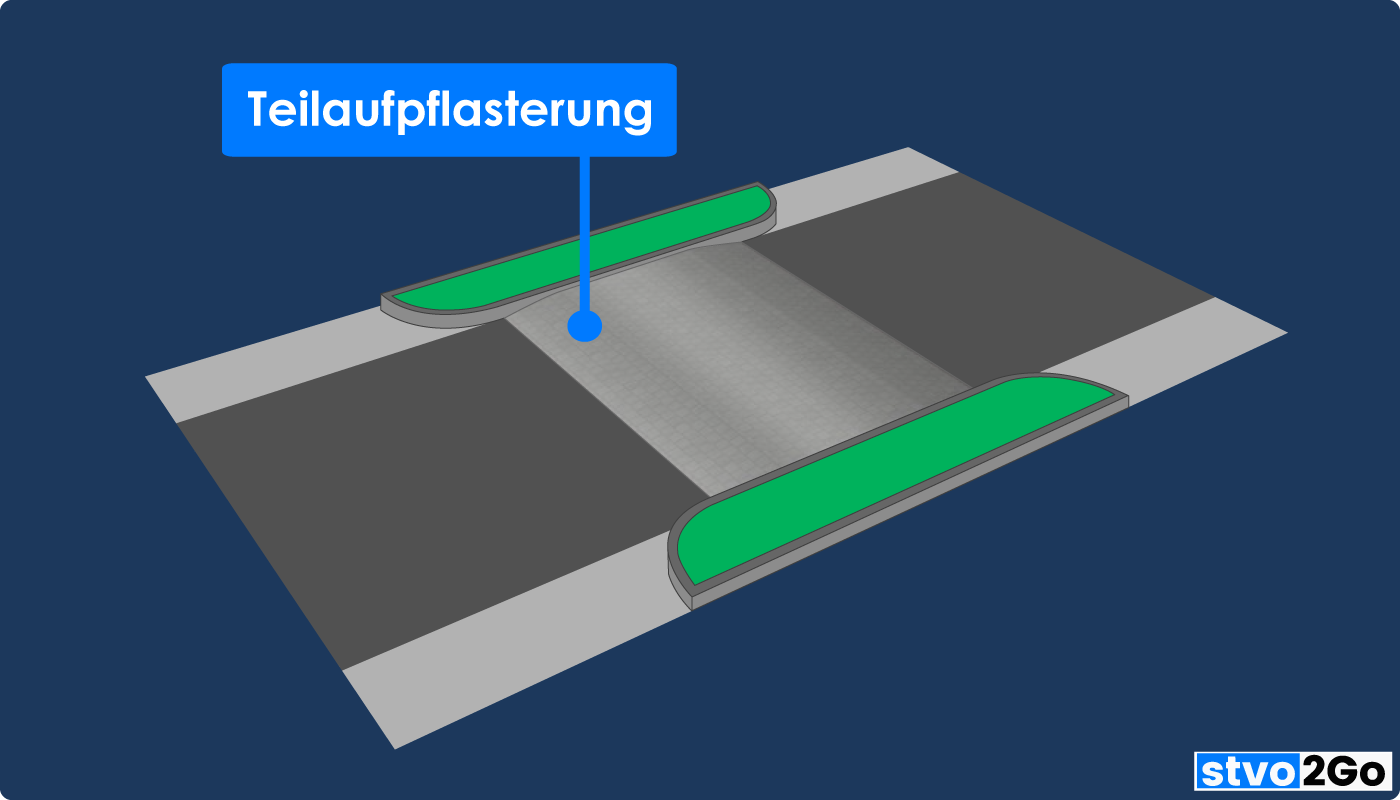

Teilaufpflasterungen und Plateaupflasterungen reduzieren die Geschwindigkeit (Kapitel 6.2.1.1 RASt).

Was ist eine Teilaufpflasterung aber konkret?

Verkehrsberuhigung durch Teilaufpflasterungen

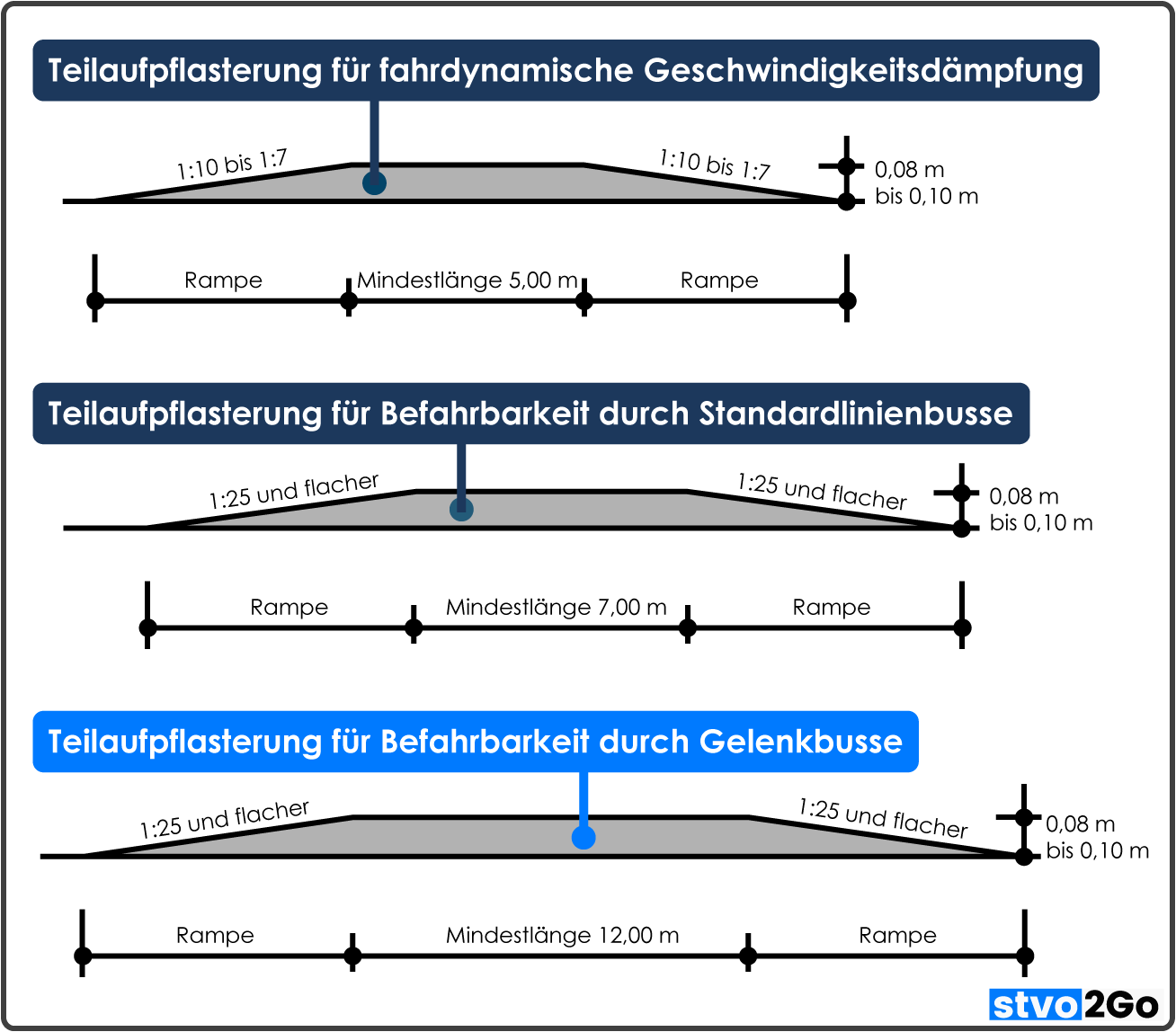

Wird die Straße auf 8 bis 10 cm angehoben, spricht man von einer Teilaufpflasterung. Die Rampenneigung beträgt dabei 1:10 bis 1:7.

Die Länge einer Teilaufpflasterung misst sich an den Fahrzeugen, die sie überfahren. Dabei richtet sich die genaue Ausgestaltung der Teilaufpflasterung danach, ob sie auch von Linien- oder Gelenkbussen befahren werden (Kapitel 6.2.1.1 RASt).

Das OLG Köln entschied: Wenn Linien- oder Gelenkbusse auf der Aufpflasterung fahren werden, sind die Aufpflasterungen jedenfalls so zu gestalten, dass die betreffenden Busse nicht auf diesen aufsetzen (OLG Köln, Urteil vom 09.01.1992 – 7 U 10/91).

Teilaufpflasterungen dürfen nach Ansicht des OLG Köln maximal 0,10 m hoch sein (OLG Köln, Urteil vom 02.04.1992 – 7 U 192/91).

Verkehrsberuhigung durch Plateaupflasterungen

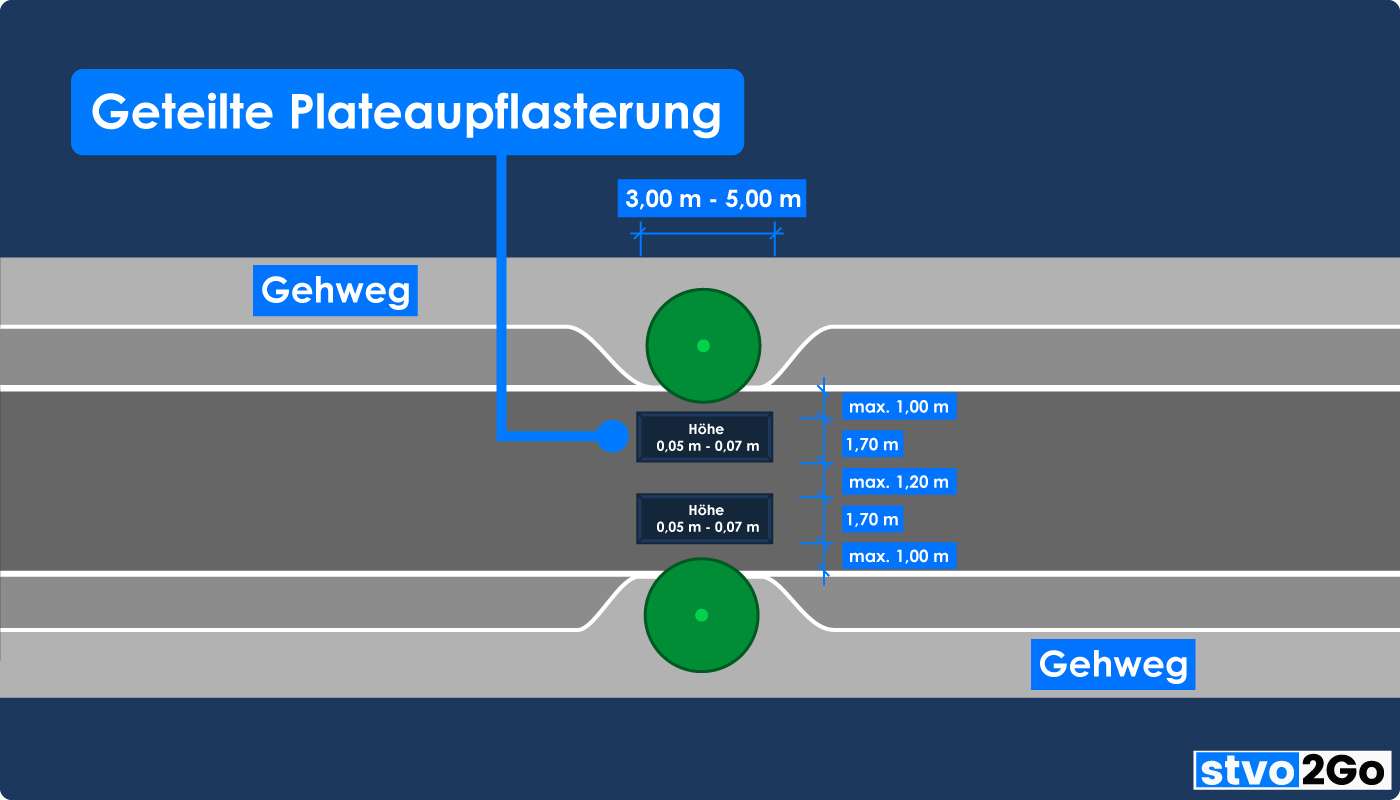

Kommen wir nun zu den Plateaupflasterungen. Plateaupflasterungen gibt es in zwei Formen: einfache und geteilte Plateaupflasterung (Kapitel 6.2.1.1 RASt).

Geteilte Plateaupflasterungen sind den einfachen Plateaupflasterungen vorzuziehen, wenn Linienbussen auf der betreffenden Straße unterwegs sind. Sie haben dann eine Höhe von 5 bis 8 cm und eine Breite von 1,70 m (Kapitel 6.2.1.1 RASt).

Verkehren keine Linienbusse auf der Plateaupflasterung, so kann sie fast auf die gesamte Straßenbreite ausgeweitet werden (Kapitel 6.2.1.1 RASt).

Wird eine Plateaupflasterung fast auf die gesamte Straßenbreite ausgeweitet, spricht man von einer einfachen Plateaupflasterung.

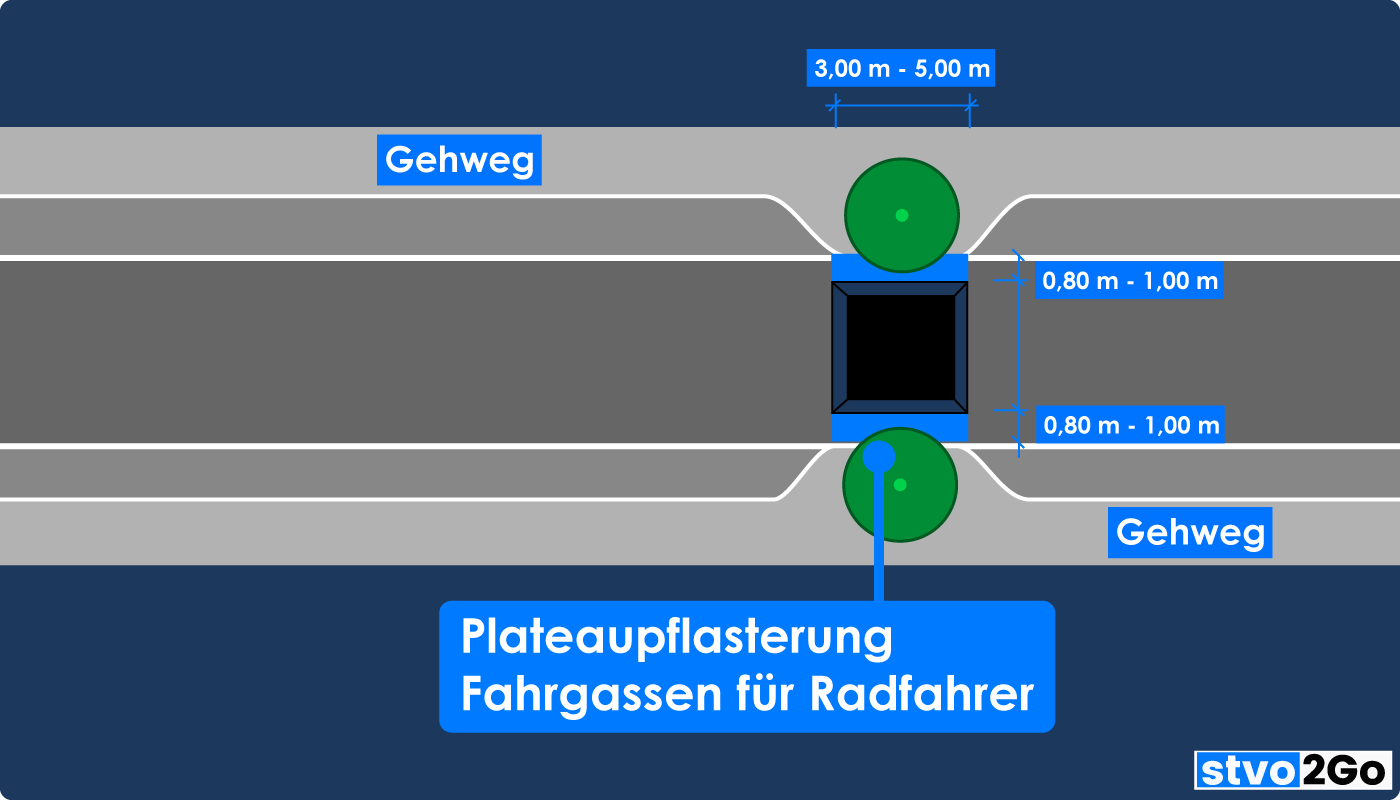

“Berliner Kissen” sind kostengünstige, einfache Plateaupflasterungen.

Aufpflasterung und Radfahrer

Lediglich an den Rändern ist beidseits der Plateaupflasterungen eine Breite von 0,80 bis 1,00 m für Radfahrer vorzusehen (Kapitel 6.2.1.1 RASt).

Das OLG Köln vertritt die Meinung, dass bei Aufpflasterungen keine Fahrgassen für Radfahrer freigehalten werden müssen (OLG Köln, Urteil vom 30.03.1995 – 7 U 203/94).

Es sind jedoch bereits diverse Urteile zur Gefährdung von Aufpflasterungen ergangen:

Aufpflasterungen dürfen bei verkehrsgerechtem Verhalten nicht zu Beschädigungen von Fahrzeugen führen (OLG Frankfurt am Main, Urteil vom 23.12.2002 – 1 U 50/01, Randnummer 20; OLG Köln, Urteil vom 28.03.2002 – 7 U 5/01; OLG Köln, Urteil vom 09.01.1992 – 7 U 10/91; BGH, Urteil vom 16.05.1991 – III ZR 125/90).

Radfahrer mit Anhängern benötigen einen Verkehrsraum von 1,30 m (Kapitel 2.2.1 ERA; Kapitel 4.6 RASt).

Der vorgeschriebene Verkehrsraum für Radfahrer mit Anhängern von 1,30 m lässt demnach vielmehr darauf schließen, dass der Durchfahrraum zwischen Plateaupflasterung und Bordsteinkante mindestens 1,30 m betragen müsste.

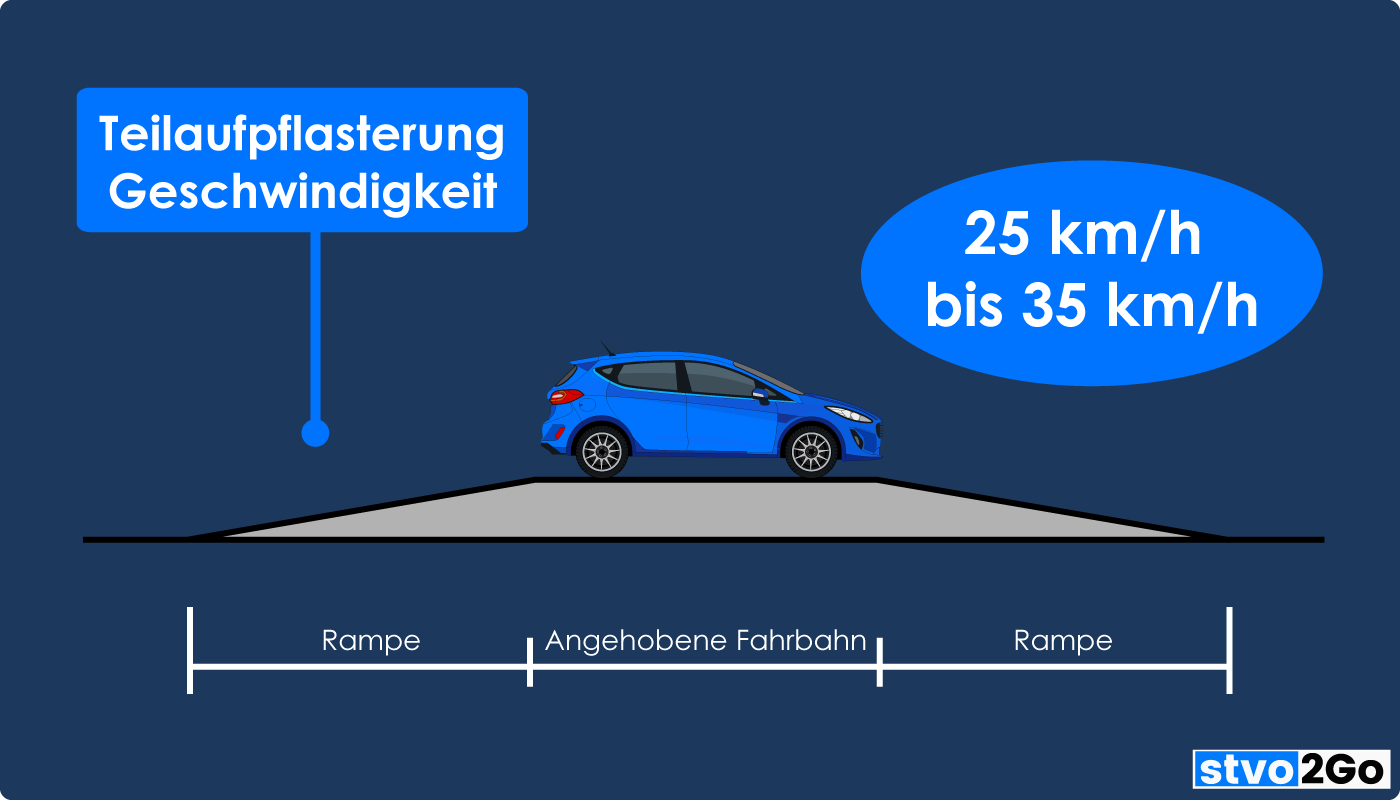

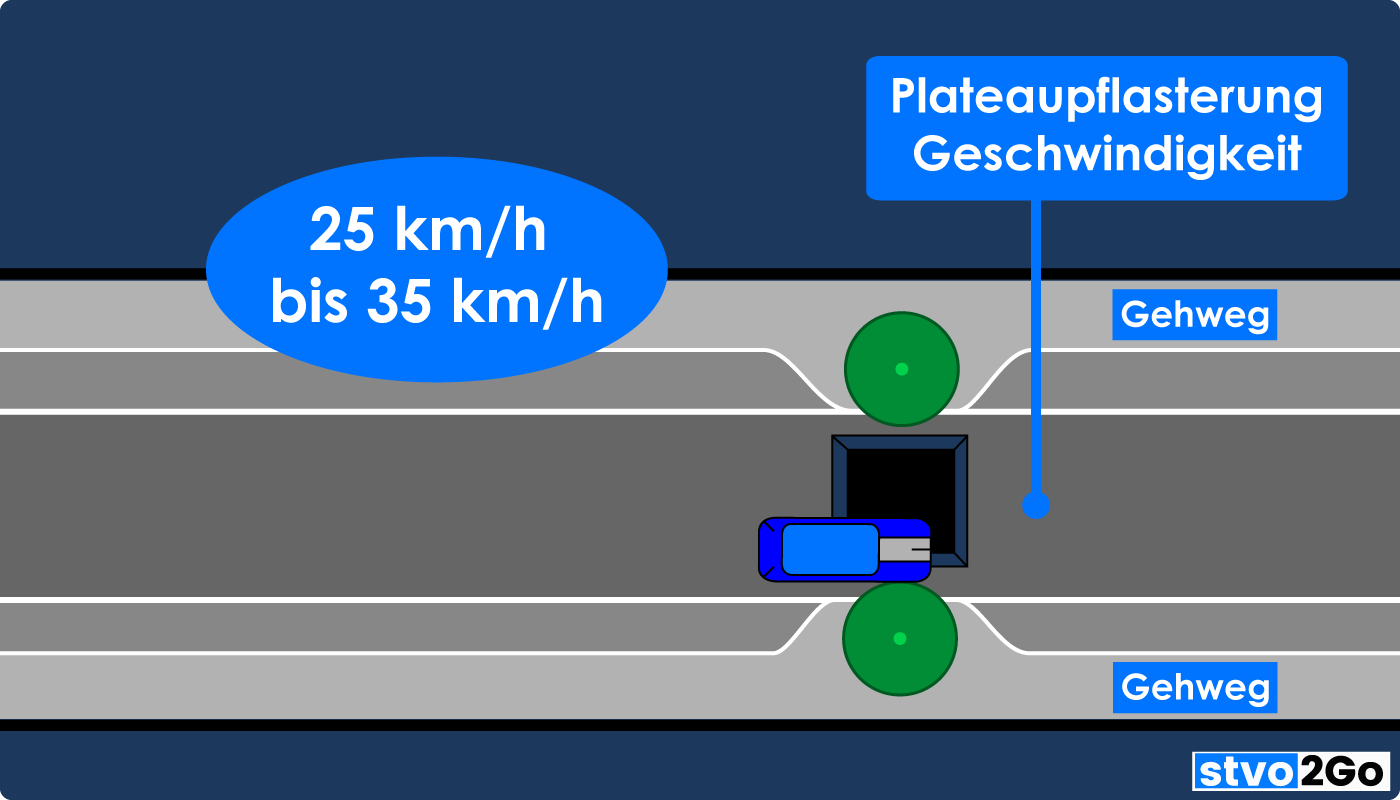

Tatsächliche Verkehrsberuhigung durch Aufpflasterung

Üblicherweise reduzieren Teilaufpflasterungen die Geschwindigkeit auf 25 bis 35 km/h (Kapitel 6.2.1.1 RASt).

Bei Plateaupflasterungen wird eine Geschwindigkeitsdämpfung auf 25 bis 30 km/h erzielt.

Aufpflasterungen sind keine Verkehrseinrichtungen (§ 43 Absatz 1 StVO).

Sie zählen zu den straßenbautechnischen Maßnahmen und können folglich nicht von Straßenverkehrsbehörden angeordnet werden (BVerwG, Beschluss vom 23.04.2013 – 3 B 59/12).

Nach Anhörung der Straßenverkehrsbehörde sind Aufpflasterungen demnach in letzter Konsequenz Sache des Straßenbaulastträgers.

Pflichten der Straßenbaubehörde bei Aufpflasterungen

Die zuständige Straßenbaubehörde muss die einwandfreie Bauausführung von Aufpflasterungen unbedingt nach deren Einbau kontrollieren.

Mit der Einbaukontrollpflicht ist nicht nur die Überwachung, sondern auch die Anweisung von Nachbesserungen gemeint (OLG Hamm, Urteil vom 24.01.1989 – 9 U 196/88).

Verkehrsberuhigung: Schwellen

In den Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt) ist von “Aufpflasterungen” die Rede. Aufpflasterungen sind von Fahrbahnschwellen – kurz Schwellen – zu unterscheiden.

Stellen Schwellen Verkehrshindernisse dar?

Die herrschende Meinung geht davon aus, dass Fahrbahnschwellen außerhalb von verkehrsberuhigten Bereichen als verkehrsfremde Sachen – und damit Verkehrshindernisse – einzustufen sind (Burmann/Heß/Hühnermann/Jahnke/Hühnermann, 27. Auflage 2022, Randnummer 4 zu § 32 StVO).

Schwellen sind daher außerhalb von verkehrsberuhigten Bereichen nicht erlaubt.

Innerhalb von verkehrsberuhigten Bereichen sind Schwellen laut Entscheidung des OLG Düsseldorf jedoch erlaubt, da durch die vorgeschriebene Schrittgeschwindigkeit keine Gefährdung, Behinderung oder Belästigung von Schwellen ausgeht (OLG Düsseldorf, Urteil vom 15.10.1992 – 18 U 171/92).

Dies gilt auch, wenn tiefergelegte Fahrzeuge einen verkehrsberuhigten Bereich mit Schwellen befahren (OLG Düsseldorf, Urteil vom 15.10.1992 – 18 U 171/92).

Länge und Höhe von Schwellen

Schwellen, deren Länge in Fahrtrichtung geringer ist als der Radstand der sie überquerenden Fahrzeuge, werden “kurze Schwellen” genannt (OLG Hamm, Urteil vom 30.06.1992 – 9 U 220/89).

Bei “kurzen Schwellen” kann es je nach Einzelfall sein, dass ein gefahrloses Überfahren mit Personenkraftwagen mit Schrittgeschwindigkeit und mit einer Geschwindigkeit von 30 km/h möglich ist (OLG Hamm, Urteil vom 30.06.1992 – 9 U 220/89).

Bei den gleichen “kurzen Schwellen” kann es allerdings ebenfalls zutreffen, dass beim Überfahren der Schwelle mit einer Geschwindigkeit von 10 km/h bis 15 km/h Fahrzeuge aufsetzen (OLG Hamm, Urteil vom 30.06.1992 – 9 U 220/89).

Laut dem OLG Hamm wird durch den Einbau einer 7,3 cm hohen kurzen Schwelle die Verkehrssicherungspflicht verletzt (OLG Hamm, Urteil vom 03.04.1990 – 9 U 220/89; BGH, Urteil vom 16.05.1991 – III ZR 125/90; OLG Hamm, Urteil vom 30.06.1992 – 9 U 220/89).

In den Empfehlungen für die Anlage von Erschließungsstraßen (EAE) war für Kreissegmentschwellen in Fahrtrichtung eine Länge von 3,60 m bei einer Höhe von 0,10 m vorgesehen.

Die Empfehlungen für die Anlage von Erschließungsstraßen (EAE) wurden zwischenzeitlich allerdings von den Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt) ersetzt.

Zur Länge und Höhe von Schwellen äußeren sich die Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt) jedoch nicht.

Die Herleitung der Höhe von Schwellen anhand der Bodenfreiheit von Fahrzeugen gelingt ebenfalls nur bedingt.

Die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) schreibt lediglich vor, dass Fahrzeuge so gebaut und ausgerüstet sein müssen, dass ihr verkehrsüblicher Betrieb niemanden schädigt oder mehr als unvermeidbar gefährdet, behindert oder belästigt (§ 30 Absatz 1 StVZO).

Des Weiteren müssen Fahrzeuge in straßenschonender Bauweise hergestellt sein und in dieser erhalten werden (§ 30 Absatz 2 StVZO).

Es obliegt demnach dem Sachverständigen, welche Bodenfreiheit er zulässt.

Sachverständiger richten sich bei der Beurteilung der Bodenfreiheit in der Regel nach dem Merkblatt 751 des TÜV-Verbands (VdTÜV-Merkblatt Kraftfahrwesen 751).

Als Richtwert für eine ausreichende Bodenfreiheit unter starren Teilen der Bodengruppe gelten 80 mm gemessen bei zulässiger Achslast. Elastische Teile dürfen tiefer angebracht sein, wenn sie sich nach einem Bodenkontakt wieder in ihrer ursprüngliche Anbaulage befinden.

Anhang II.5.6.2 VdTÜV-Merkblatt Kraftfahrwesen 751 Ausgabe 2021

In der Praxis wird man meiner Ansicht nach vor Anbringung von Schwellen nicht umhin kommen Fahrversuche mit verschiedenen Fahrzeugen mit unterschiedlicher Belastung und Bodenfreiheit durchzuführen.

Schwellen und Radfahrer

Das OLG Köln ist der Auffassung, dass Schwellen “üblicher Dimensionierung kein Hindernis” für Radfahrer darstellen (OLG Köln, Urteil vom 30.03.1995 – 7 U 203/94).

Das OLG Hamm ist allerdings der Ansicht, dass für Radfahrer mindestens ein Durchfahrraum von mindestens 0,80 m bis 1,00 m Breite zwischen Schwelle und Bordsteinkante vorhanden sein muss (OLG Hamm, Beschluss vom 11.04.1989 – 9 W 91/88).

Ein Fahrrad mit einem Anhänger benötigt allerdings einen Verkehrsraum von 1,30 m (Kapitel 2.2.1 ERA; Kapitel 4.6 RASt).

Unter diesem Gesichtspunkt erscheint die Entscheidung des OLG Hamms zum Durchfahrraum zwischen Schwelle und Bordsteinkante als nicht mehr zeitgemäß. Einen Durchfahrraum von mindestens 0,80 m bis 1,00 m Breite zwischen Schwelle und Bordsteinkante freizuhalten ist im Hinblick auf den Bedarf von Radfahrern mit Anhängern zu gering.

Meiner Ansicht nach sollte der Durchfahrraum zwischen Schwelle und Bordsteinkante mindestens 1,30 m betragen.

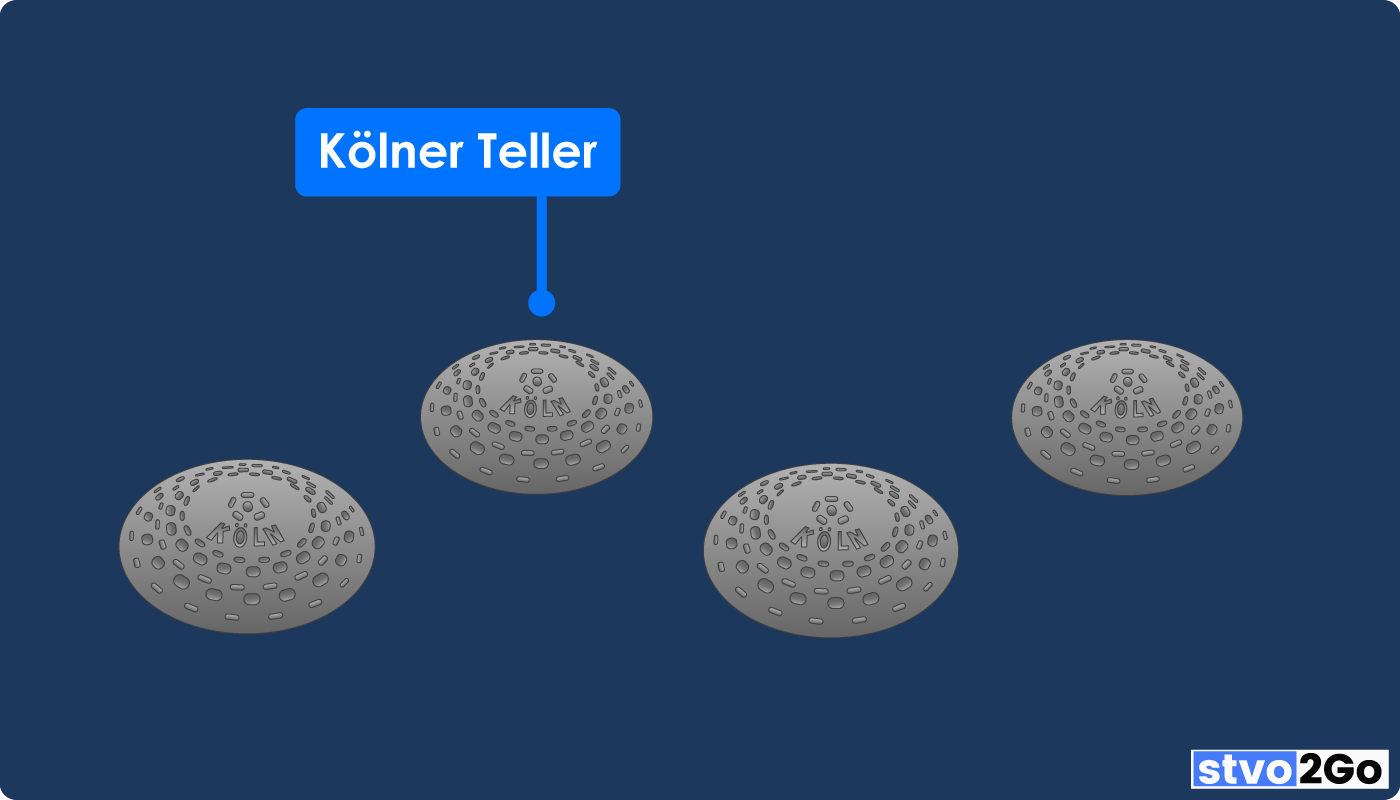

Verkehrsberuhigung: “Kölner Teller”

“Kölner Teller” sind spezielle Schwellen. Sie stellen ebenfalls eine Maßnahme zur Verkehrsberuhigung dar.

Was sind “Kölner Teller”?

“Kölner Teller” sind runde Metallplatten aus Aluminium, die auf der Straße aufgeklebt werden. Auf den Metallplatten sind Noppen aufgebracht.

Manchmal werden sie auch “Ler Teller” genannt (LG Bonn, Urteil vom 15.08.2011 – 1 O 399/10).

Das OLG Frankfurt am Main entschied schon vor geraumer Zeit, dass “Kölner Teller” zulässige Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung sind (OLG Frankfurt am Main, Beschluss vom 17.04.1991 – 2 Ws 8/91).

Ob vor “Kölner Tellern” durch Verkehrszeichen gewarnt werden muss, ist von den örtlichen Verhältnissen abhängig (OLG Frankfurt am Main, Urteil vom 23.12.2002 – 1 U 50/01, Randnummer 22).

Da in dieser Hinsicht nur ein Urteil des OLG Frankfurt am Main ergangen ist, könnte man auch zum Schluss kommen, dass vor “Kölner Tellern” immer gewarnt werden muss.

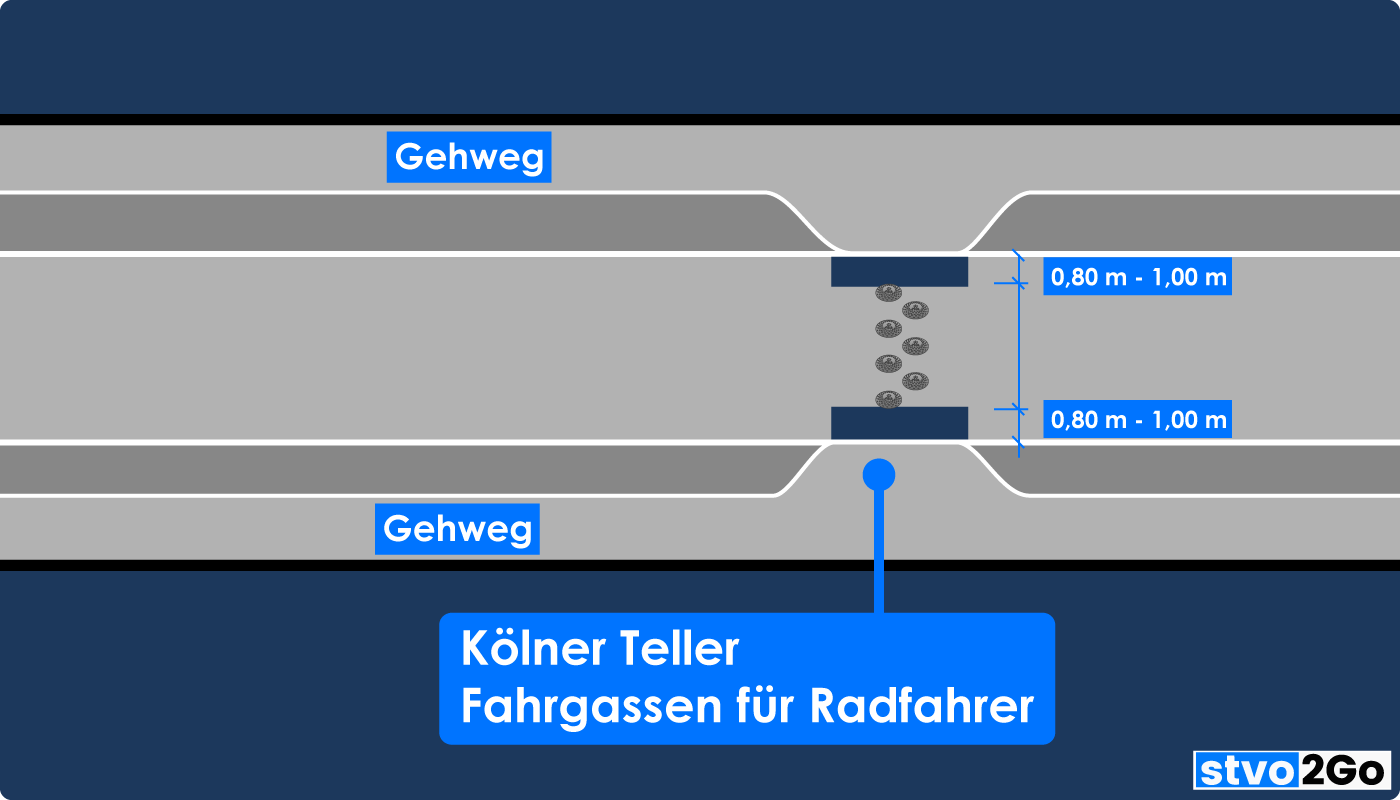

“Kölner Teller” und Radfahrer

“Kölner Teller” können nach einem Urteil des OLG Frankfurt am Main von Radfahrern nur bei einer Geschwindigkeit von bis zu 10 km/h sicher überfahren werden (OLG Frankfurt am Main, Urteil vom 23.12.2002 – 1 U 50/01, Randnummer 21).

Deshalb muss darauf geachtet werden, dass Radfahrer die “Kölner Teller” problemlos umfahren können (LG Bielefeld, Urteil vom 20.06.2007 – 5 O 161/07, Randnummer 41; OLG Saarbrücken, Urteil vom 23.10.1997 – 3 U 994/96).

Dazu sind Fahrgassen rechts und links freizuhalten.

Das OLG Hamm entschied, dass Durchfahrtsmöglichkeiten für Radfahrer mindestens 0,80 m bis 1,00 m breit sein müssen (OLG Hamm, Beschluss vom 11.04.1989 – 9 W 91/88).

Andere Urteile fordern Fahrgassen von mindestens 1,00 m Breite, damit Radfahrer “Kölner Teller” gefahrlos umfahren können (OLG Frankfurt am Main, Urteil vom 23.12.2002 – 1 U 50/01, Randnummer 21; OLG Saarbrücken, Urteil vom 23.10.1997 – 3 U 994/96; OLG Hamm, Urteil vom 03.04.1990 – 9 U 220/89).

Nach Urteil des OLG Köln müssen überhaupt keine Fahrgassen für Radfahrer bei “Kölner Tellern” in einem verkehrsberuhigten Bereich vorgesehen werden (OLG Köln, Urteil vom 16.09.1993 – 7 U 91/93, Randnummer 9).

Der Hersteller empfiehlt jedoch in allen Straßen links und rechts der “Kölner Teller” Fahrgassen von jeweils 1,00 m für Radfahrer freizuhalten.

Ein weiterer Grund Fahrgassen bei “Kölner Tellern” vorzusehen: Bei vergleichbaren Elementen, wie einfachen Plateaupflasterungen, müssen beidseits 0,80 bis 1,00 m für Radfahrer freigehalten werden.

Für Radfahrer mit einem Anhänger ist jedoch ein Verkehrsraum von 1,30 m vorzusehen (Kapitel 2.2.1 ERA; Kapitel 4.6 RASt).

Dies spricht eher dafür, dass Durchfahrtsmöglichkeiten zwischen “Kölner Tellern” und Bordsteinkante für Radfahrer mindestens 1,30 m betragen müssen.

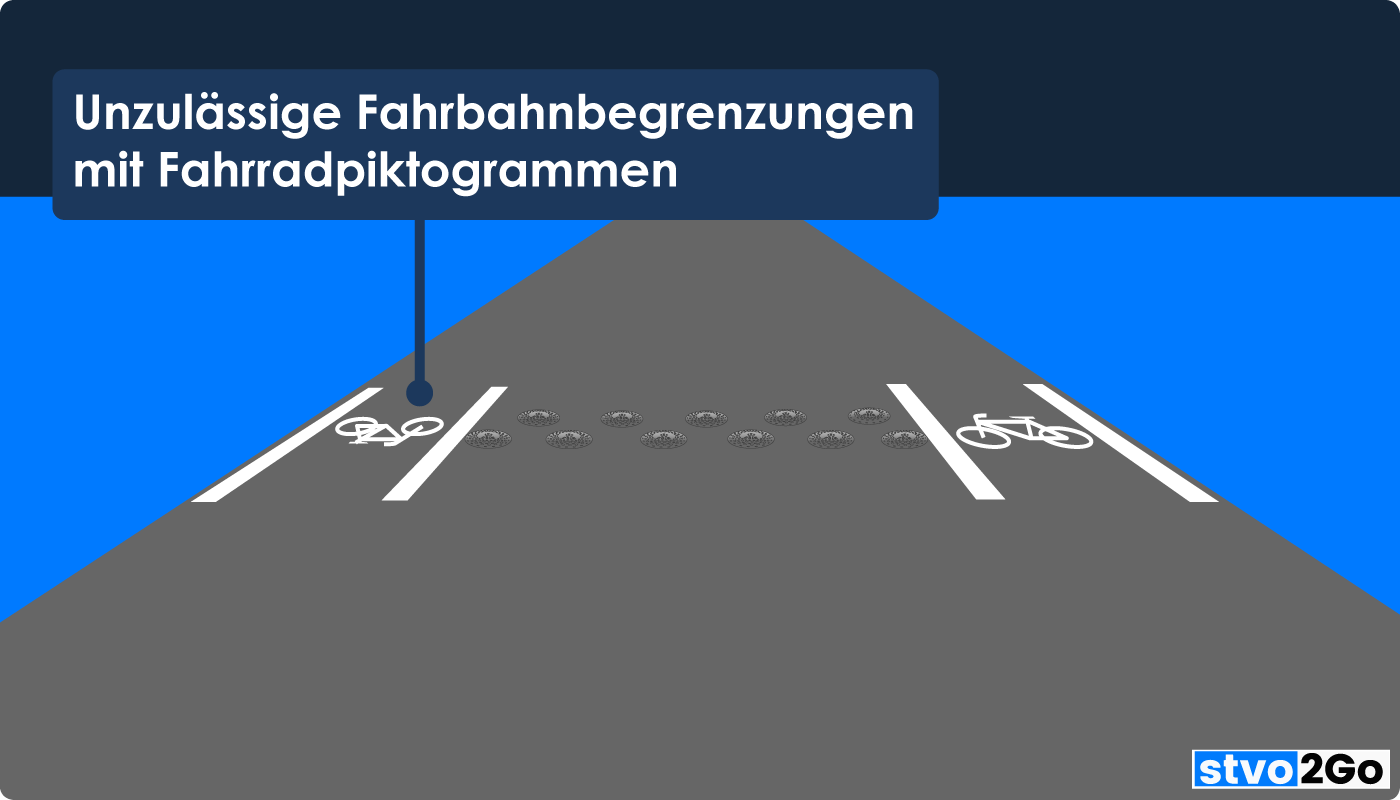

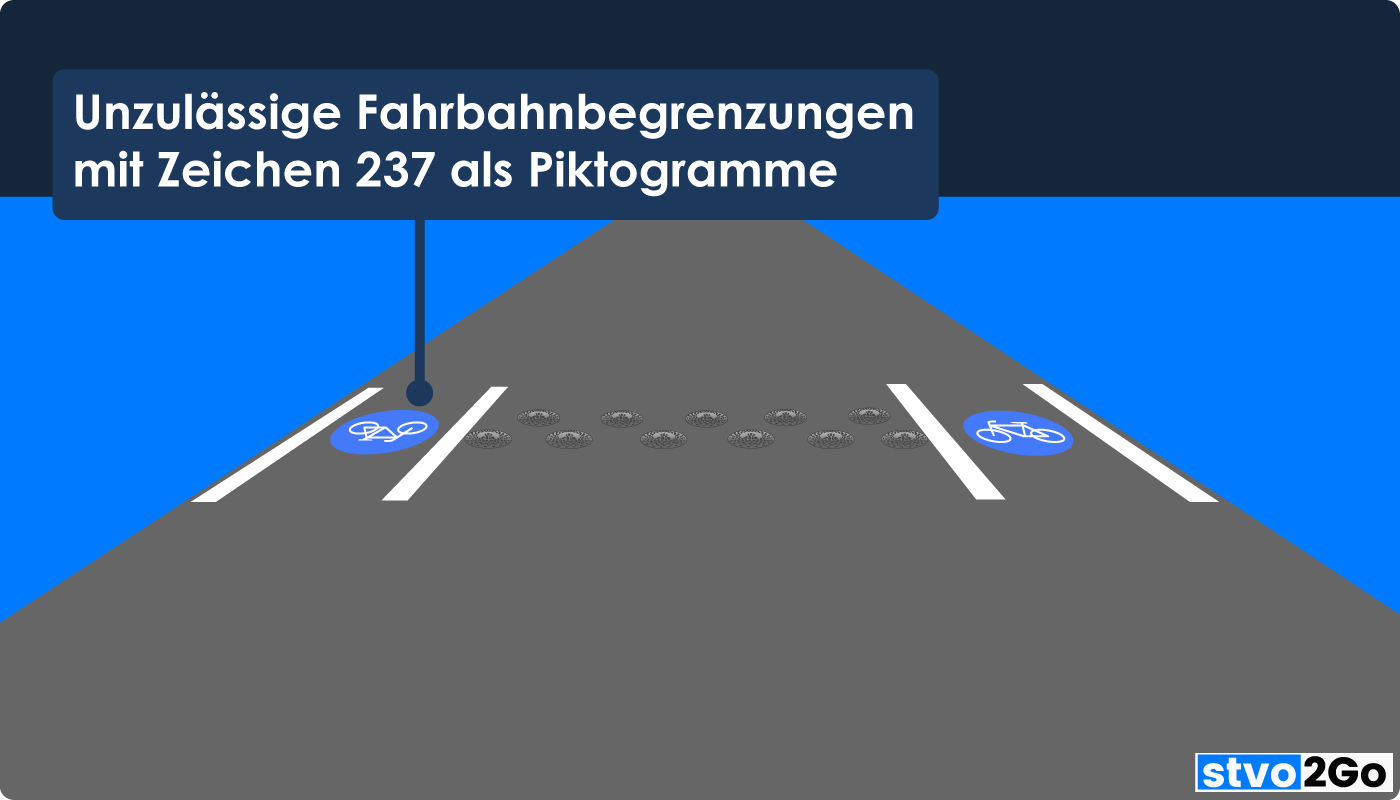

“Kölner Teller” und Markierung

Zur Abgrenzung der Fahrgassen fordern einige Hersteller die Aufbringung von Fahrbahnbegrenzungen und Fahrradpiktogramme zur Abgrenzung der Fahrgassen von “Kölner Tellern”. Dies ist meiner Ansicht nach nicht zulässig.

Mit durchgezogenen weißen Markierungslinien und Piktogramme für Radfahrer werden Radfahrstreifen markiert.

Ein Radfahrstreifen ist ein durch Zeichen 237 angeordneter Sonderweg, der mittels Zeichen 295 in Form eines Breitstrichs von der Fahrbahn abgetrennt ist (VwV-StVO zu § 2 Absatz 4 Satz 2).

Ein Breitstrich hat auf anderen Straßen eine Breite von 0,25 m (Kapitel 2.1.1 RMS Teil 1; VwV-StVO zu § 2 Absatz 4 Satz 2).

Radfahrstreifen ohne Beschilderung sind nicht möglich.

Wenn Radfahrstreifen angelegt sind, müssen diese von Radfahrern benutzt werden.

Eine Benutzungspflicht kann nur angeordnet werden, wenn die Linienführung stetig ist (VwV-StVO zu § 2 Absatz 4 Satz 2).

Des Weiteren muss speziell bei Radfahrstreifen die Verkehrsstruktur auf der Fahrbahn einer Anordnung nicht entgegenstehen.

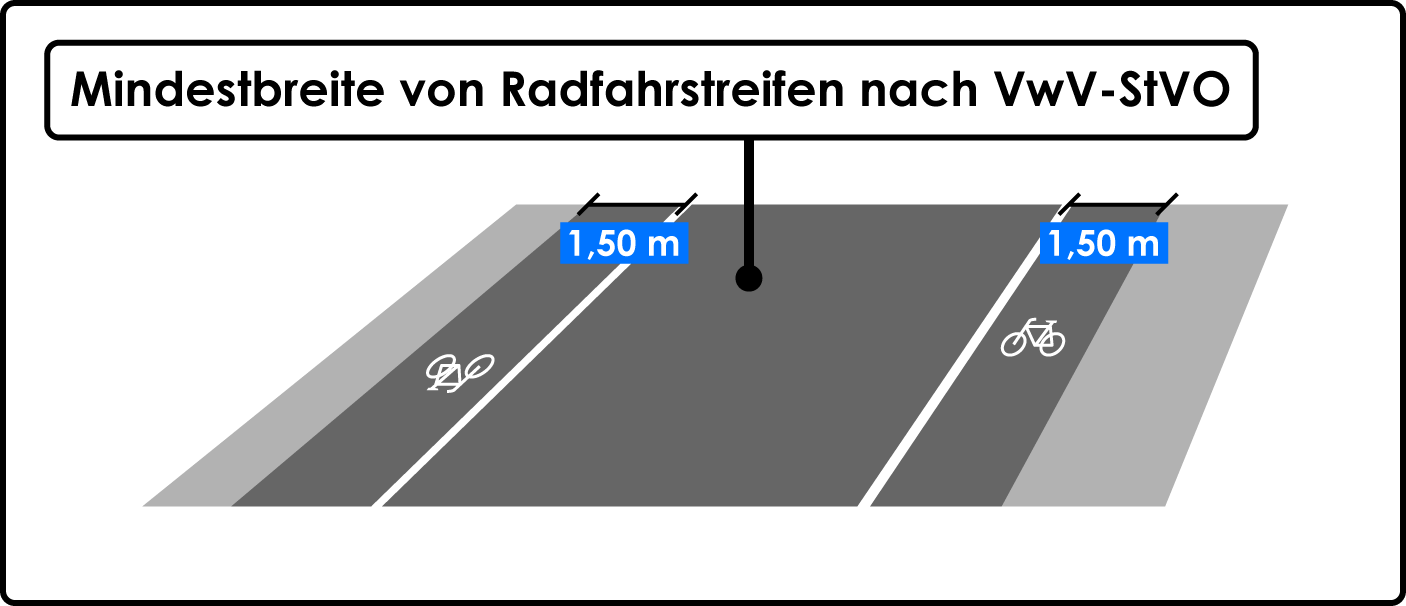

Dabei ist auch die Mindestbreite von Radfahrstreifen von 1,50 m nach den Vorgaben der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO) zu berücksichtigen (VwV-StVO 2021 zu Absatz 4 Satz 2, BAnz AT 15.11.2021 B1).

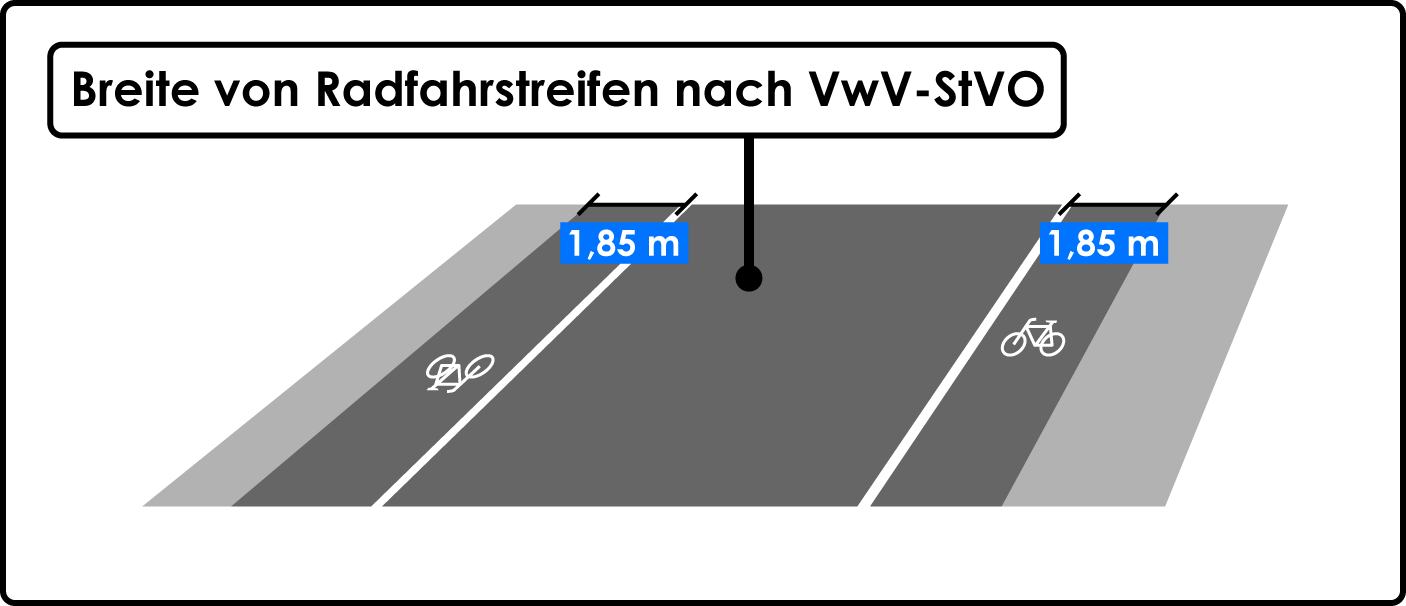

Die lichte Breite von Radfahrstreifen soll laut VwV-StVO möglichst 1,85 m betragen (VwV-StVO 2021 zu Absatz 4 Satz 2, BAnz AT 15.11.2021 B1).

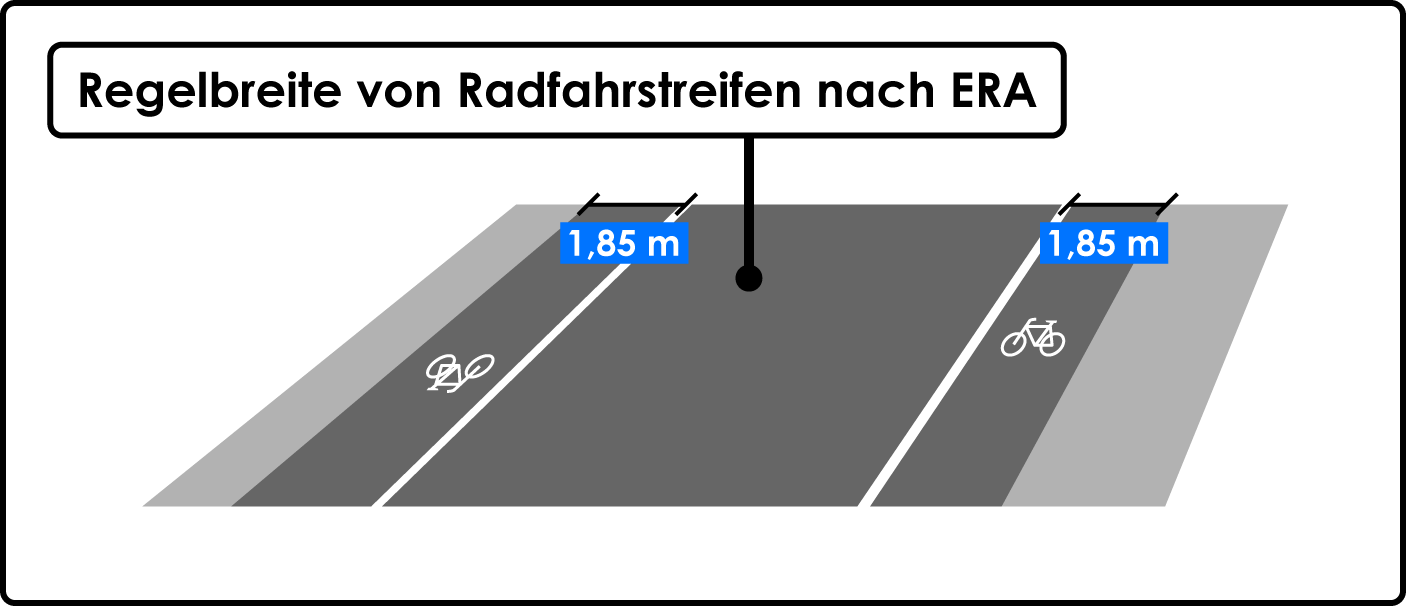

Die Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA) fordern bei Radfahrstreifen ein Regelmaß von 1,85 m einschließlich der Markierung durch Breitstrich (Kapitel 2.2.1, 3.3 ERA).

Mehr zur Breite von Radfahrstreifen erfährst du im Artikel Die 5 Voraussetzungen zur Markierung von Radfahrstreifen auf dieser Website.

Alles in allem: Fahrbahnbegrenzungen und Fahrradpiktogramme links und rechts von “Kölner Tellern” sind meiner Meinung nach verkehrsrechtlich nicht möglich.

Gleiches gilt für die Aufbringung von Fahrbahnbegrenzungen und Zeichen 237 (Sonderweg Radfahrer) als Piktogramme links und rechts der “Kölner Teller”.

Selbst wenn die oben beschriebene Markierung rechtlich möglich wäre, eine Benutzungspflicht für wenige Meter würde in der Praxis keine Akzeptanz finden.

Verkehrsberuhigung: Blumenkübel & Pflanzenbeete

Blumenkübel zur Verkehrsberuhigung stellen nach Ansicht der OLGs Düsseldorf und Hamm keinen Verstoß gegen § 32 StVO dar (OLG Düsseldorf, Urteil vom 12.10.1995 – 18 U 38/95; OLG Hamm, Urteil vom 31.05.1994 – 9 U 39/94).

Auch das LG Aachen sah in seinem Urteil “das Verbringen von Hindernissen wie Blumenkübeln” zur Förderung der Verkehrsberuhigung als zulässig an. Blumenkübel würden in verkehrsberuhigten Bereichen somit nicht als Hindernisse eingestuft (LG Aachen, Urteil vom 17.09.1992 – 4 O 114/92, ZfS 1993, ZfS 114).

Das OLG Frankfurt vertrat wiederum die Auffassung, dass Blumenkübel zur Verkehrsberuhigung Hindernisse darstellen (OLG Frankfurt, Urteil vom 10.09.1991 – 14 U 244/89, NJW 1992, 318).

Für Hentschel sind Blumenkübel auf Fahrbahnen unzulässig. Damit stellen Blumenkübel auf Fahrbahnen Hindernisse dar. In verkehrsberuhigten Bereichen gäbe es aber keine Fahrbahn, wodurch Blumenkübel in verkehrsberuhigten Bereichen erlaubt wären (Hentschel, NJW 1990, 681).

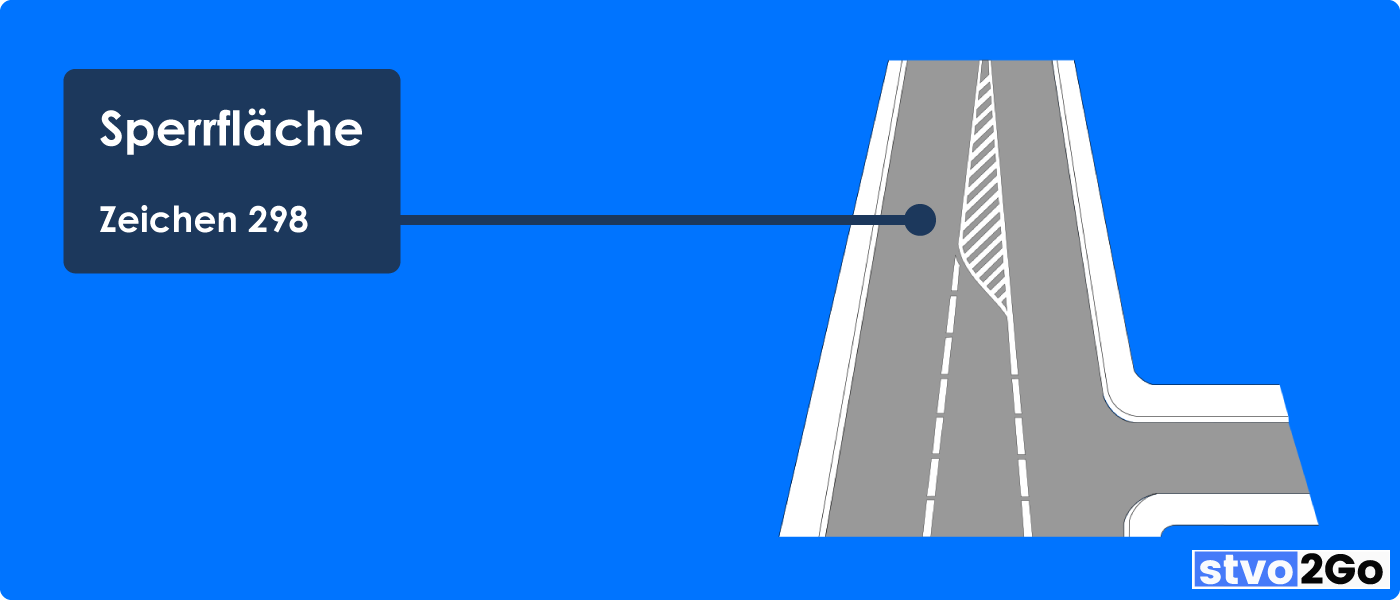

Das OLG Düsseldorf hat in seinem Urteil eine zusätzliche Sicherung von Blumenkübeln verneint, wenn die Blumenkübel bei Tempo 30 auf Sperrflächen aufgestellt werden. Ferner müsse vor ihnen auch nicht weiter gewarnt werden (OLG Düsseldorf, Urteil vom 12.10.1995 – 18 U 38/95).

In einem früheren Urteil entschied das OLG Düsseldorf, dass Blumenkübel außerhalb von verkehrsberuhigten Bereichen nichts zu suchen hätten. Es führte weiter aus, dass Blumenkübel innerhalb von verkehrsberuhigten Bereichen zur optischen Verengung am Fahrbahnrand aufzustellen seien. Hierzu wären die Blumenkübel außerhalb von Fahrbahnbegrenzungen aufzustellen (OLG Düsseldorf, Urteil vom 08.10.1992 – 18 U 44/92, NJW 1993, 865).

Meine Auffassung zur Sicherung von Blumenkübeln:

Blumenkübel sollten auf Sperrflächen und nicht außerhalb von Fahrbahnbegrenzungen aufgestellt werden.

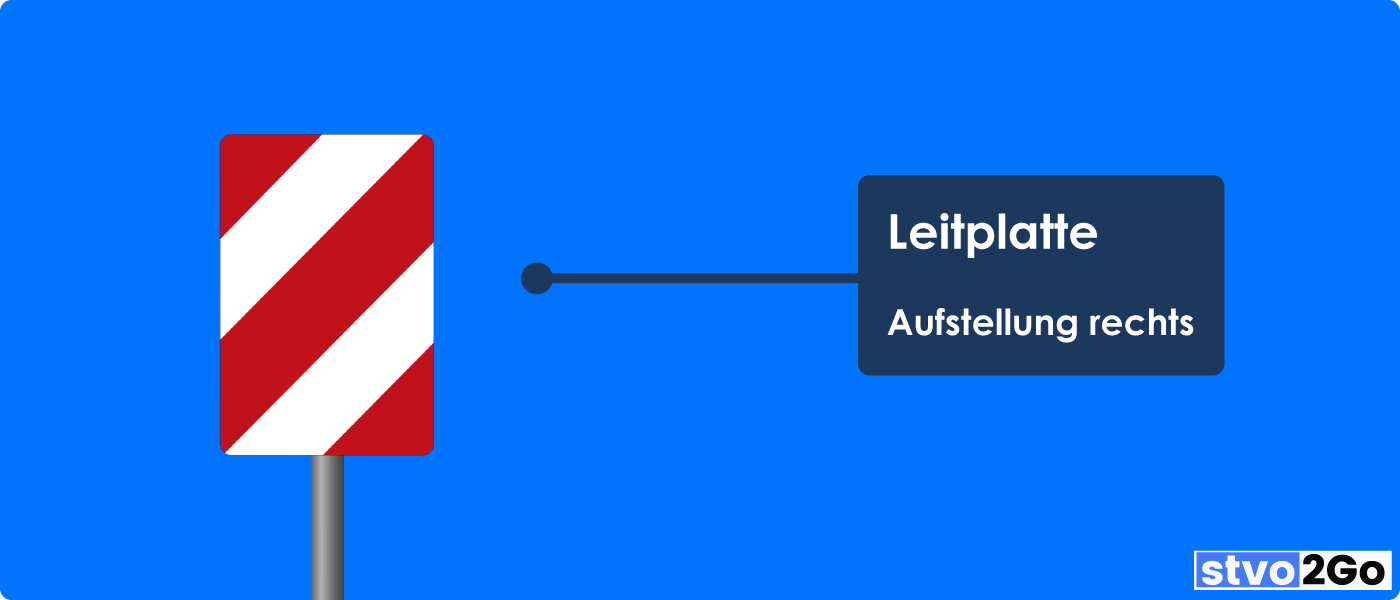

Trotz Sperrfläche sollten zumindest Leitbaken (Zeichen 605) oder Leitplatten (Zeichen 626) außerhalb von verkehrsberuhigten Bereichen auf die Blumenkübel hinweisen.

Der Verkehr sollte aus beiden Richtungen deutlich gewarnt werden. Gerade bei Dunkelheit können Blumenkübel ansonsten übersehen werden.

Bei Pflanzenbeeten hat das OLG Hamm hingegen folgendes Urteil gefällt:

Pflanzenbeete müssen deutlich erkennbar sein. Die Straße muss so gestaltet sein, dass man diese auch bei Dunkelheit oder schlechter Sicht sehen kann (OLG Hamm, Urteil vom 07.08.1995 – 9 W 26/95).

Auch Pflanzenbeete sollten außerhalb von verkehrsberuhigten Bereichen aus beiden Richtungen mit Leitbaken oder Leitplatten bestückt werden. Diese Maßnahme verringert die Gefahr von Unfällen.

Verkehrsberuhigung: Fahrgassenversätze

Kurze Versätze ohne Mittelinseln

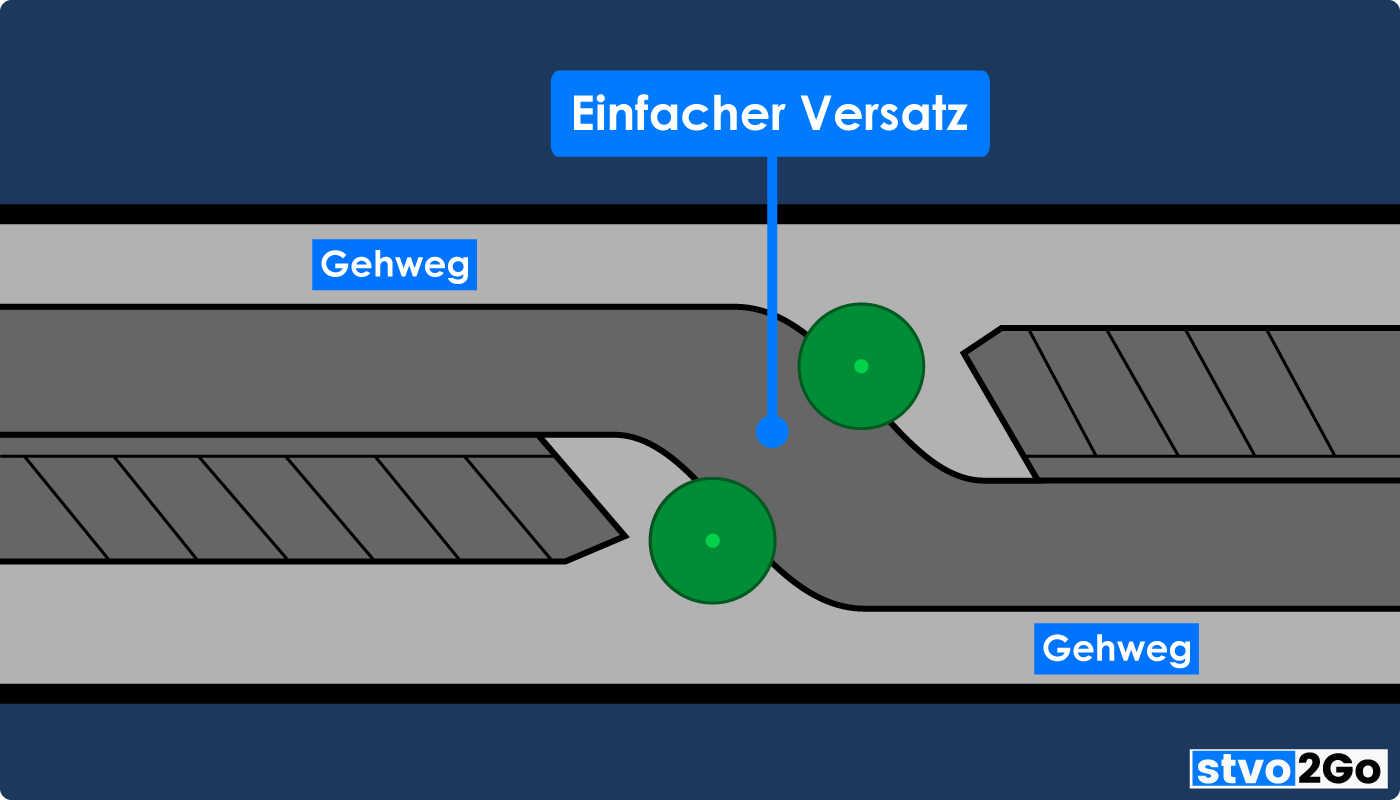

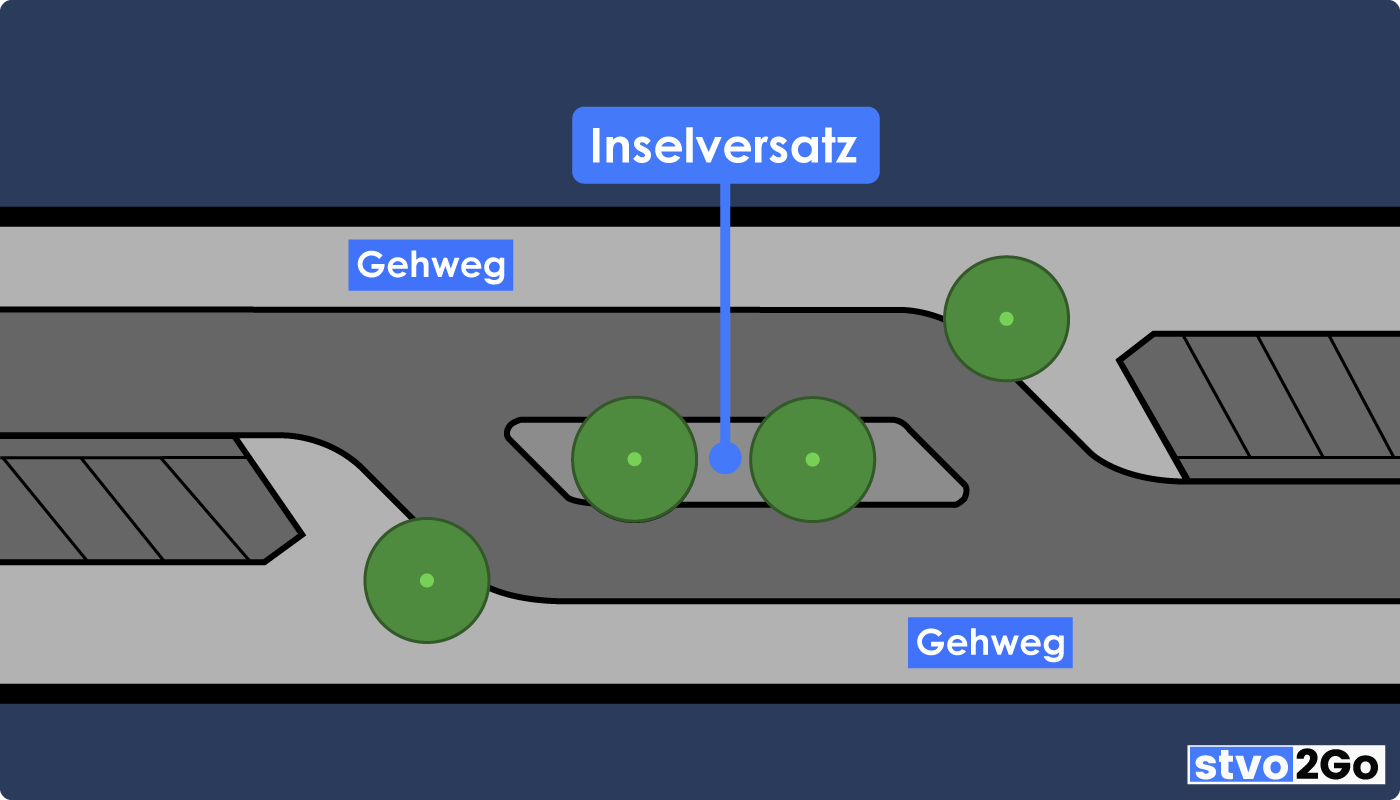

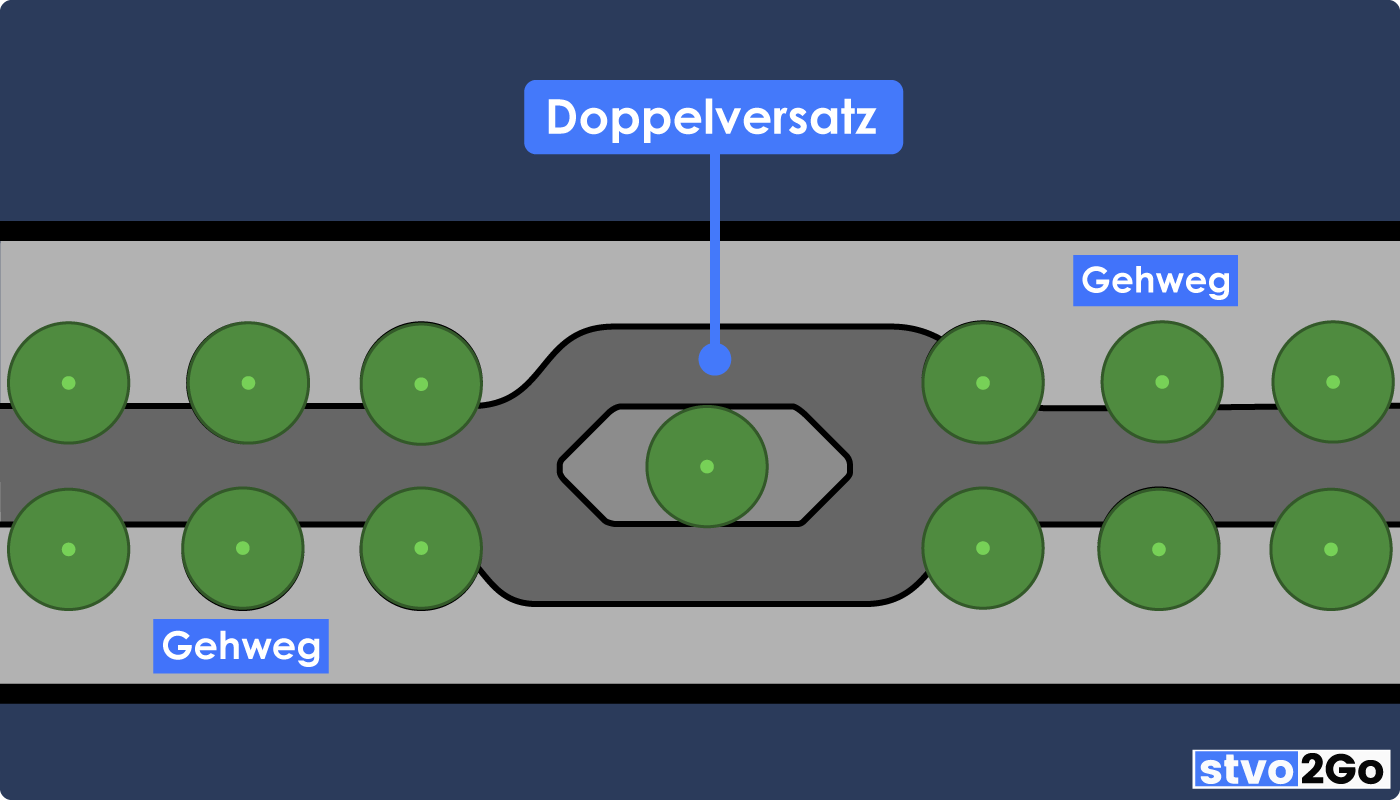

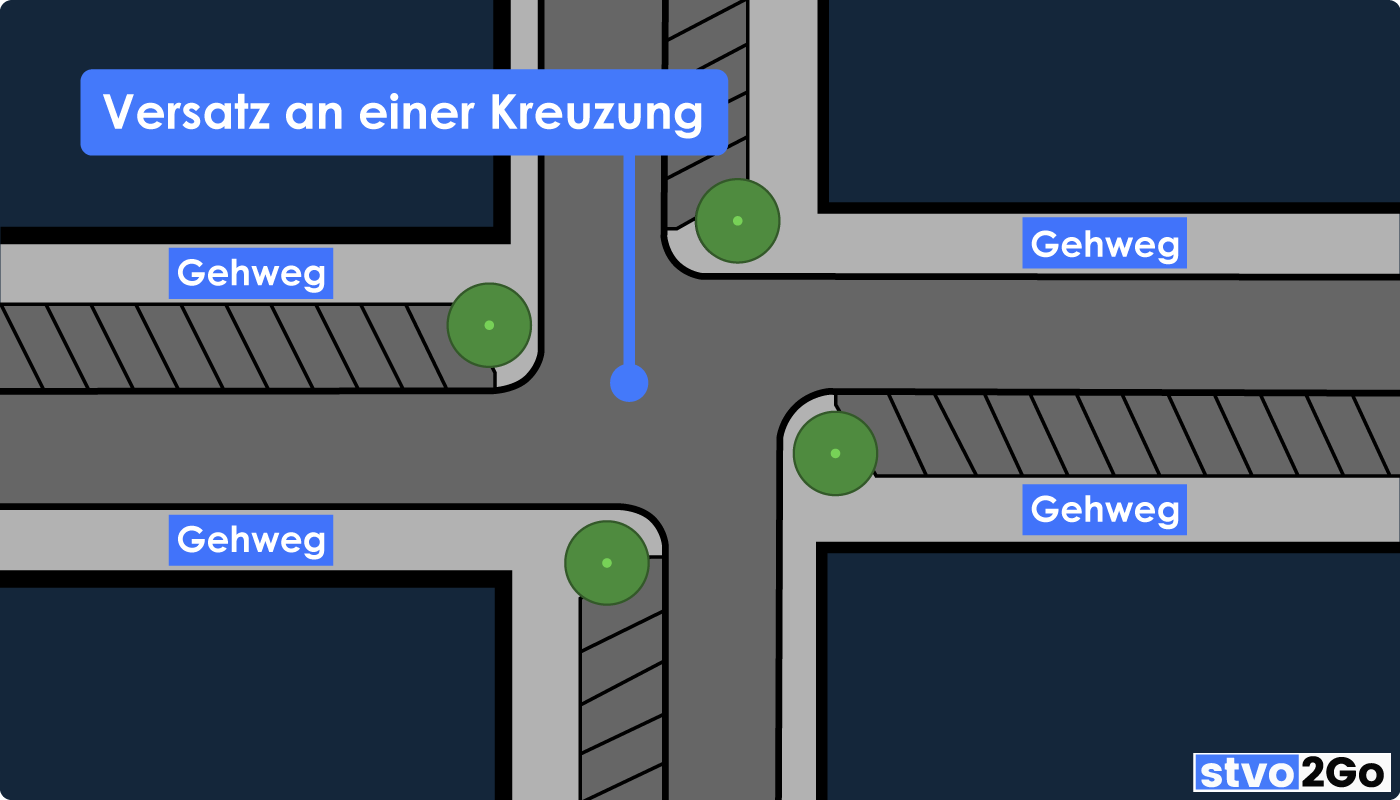

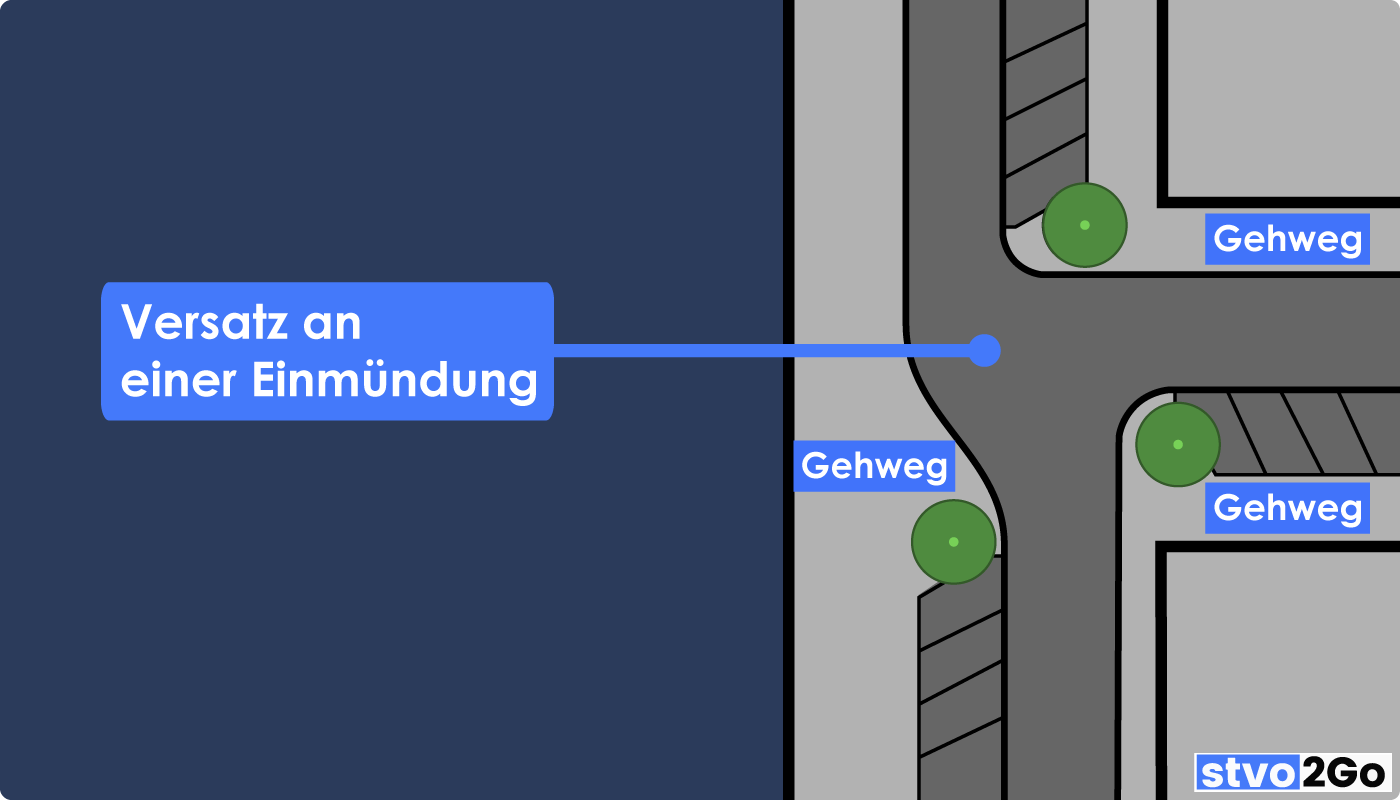

Ein Fahrgassenversatz kann entweder durch einen einfachen Versatz, einen Inselversatz, oder ein Doppelversatz hergestellt werden (Kapitel 6.2.1.2 RASt).

Einfache Fahrgassenversätze finden sich zum Beispiel in Erschließungsstraßen.

Ein Fahrgassenversatz ist am effektivsten, wenn die Tiefe gleich der Fahrgassenbreite ist (Kapitel 6.2.1.2 RASt).

Noch besser ist es natürlich, wenn die Tiefe die Fahrgassenbreite sogar übertrifft (Kapitel 6.2.1.2 RASt).

Versätze mit Verkehrsinseln

Nach den Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt) vergrößert eine Insel sogar noch die Tiefe des Fahrgassenversatzes (Kapitel 6.2.1.2 RASt).

Bei Doppelversätzen führen beide Fahrgassen zunächst auf eine Insel und werden danach um sie herumgeführt.

Knotenpunkte

Fahrgassenversätze können auch an Kreuzungen

oder Einmündungen eingesetzt werden (Kapitel 6.2.1.2 RASt).

Ortseinfahrten

Das Verkehrszeichen “Ortstafel Vorderseite” zeigt den Beginn einer geschlossenen Ortschaft an (Anlage 3 laufende Nummer 5 StVO).

Innerorts beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit auch unter günstigsten Umständen für alle Kraftfahrzeuge 50 km/h (§ 3 Absatz 3 Nummer 1 StVO).

Übergänge von der freien Strecke zur Ortseinfahrt müssen dem Kraftfahrer verdeutlichen, wo er sein Fahrverhalten den innerörtlichen Gegebenheiten anzupassen hat (Kapitel 6.2.2.1 RASt).

Laut den Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt) gehört zur Verdeutlichung der Übergänge von der freien Strecke zur Ortseinfahrt neben der Aufstellung der Ortstafel, gegebenfalls ein Geschwindigkeitstrichter sowie eine deutlich beginnende Bebauung (Kapitel 6.2.2.1 RASt).

Mit einem Geschwindigkeitstrichter ist schrittweise Absenkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 70 km/h und 50 km/h im Vorfeld gemeint (Kapitel 6.2.2.1 RASt).

Eine stufenweise Anpassung an die innerorts zulässige Geschwindigkeit darf allerdings vor Ortstafeln nur dann angeordnet werden, wenn die Ortstafel nicht rechtzeitig, im Regelfall auf eine Entfernung von mindestens 100 m, erkennbar ist (VwV-StVO zu Zeichen 274).

Darüber hinaus darf nur auf Autobahnen und autobahnähnlichen Straßen die Geschwindigkeit stufenweise herabgesetzt werden (VwV-StVO zu Zeichen 274).

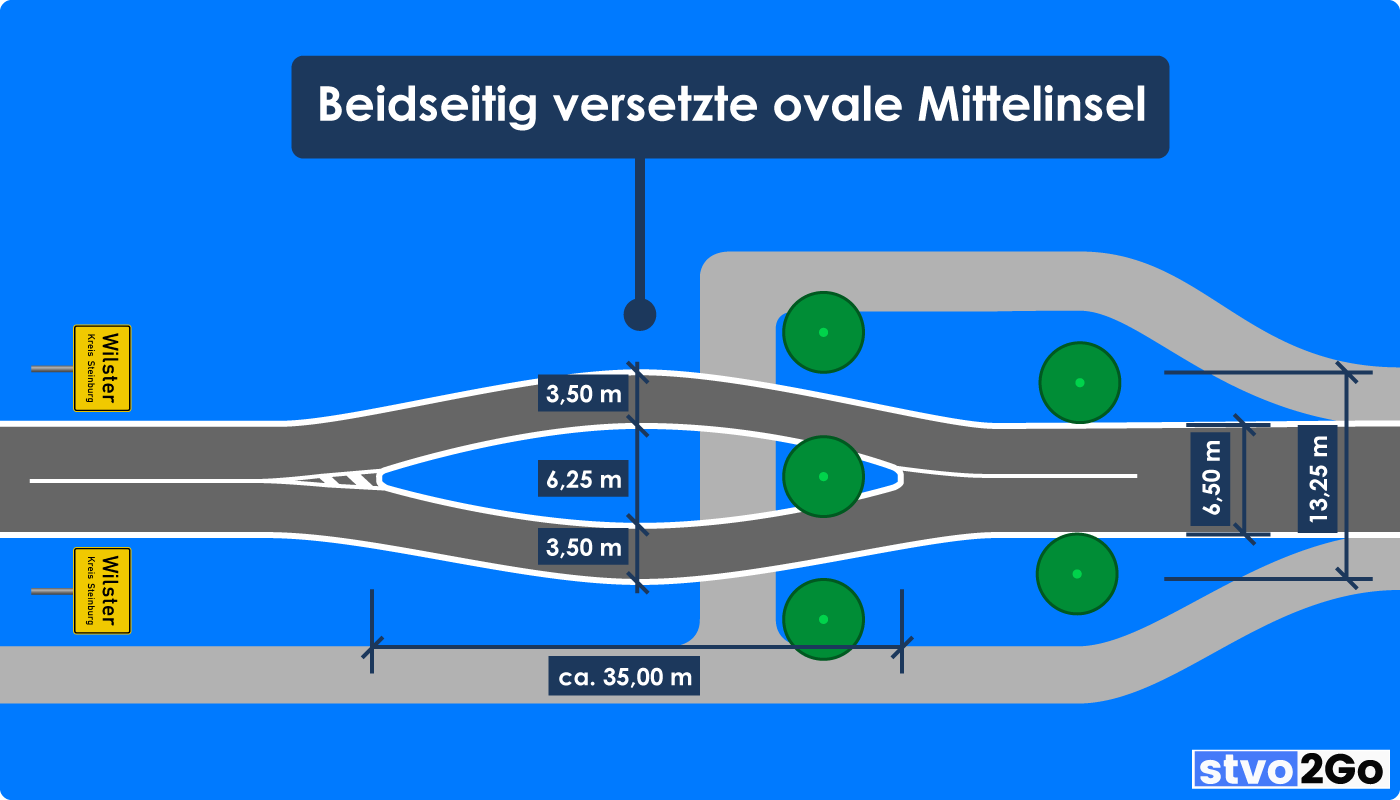

Beidseitig versetzte ovale Mittelinsel

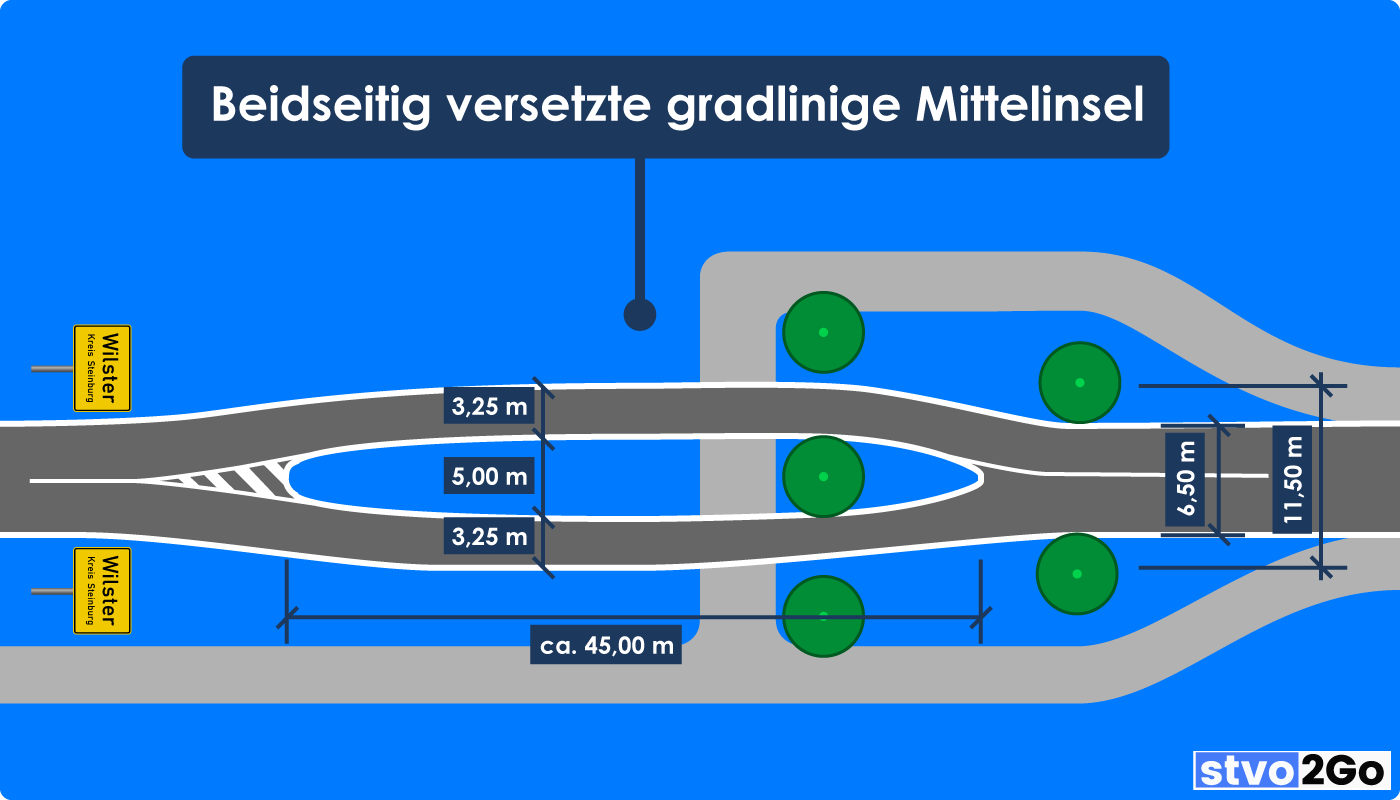

Beidseitig versetzte gradlinige Mittelinsel

Beidseitig versetzte S-förmige Mittelinsel

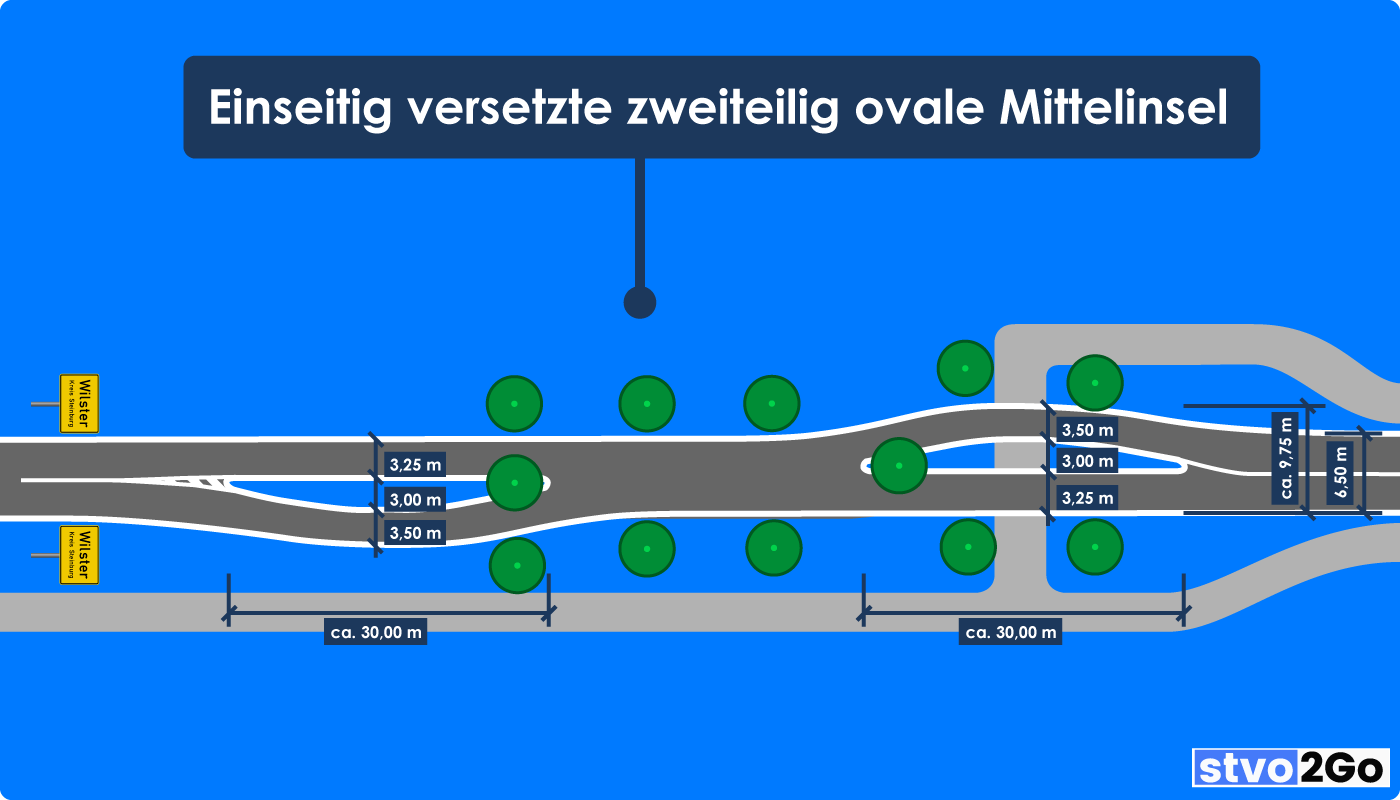

Einseitig versetzte zweiteilig ovale Mittelinsel

Verkehrsberuhigung: Fahrbahnverengungen

Eine Verkehrsberuhigung kann auch durch eine Einengung der Fahrbahn erzeugt werden.

Einseitige Fahrbahnverengung

Wer an einer Fahrbahnverengung links vorbeifahren will, muss entgegenkommende Fahrzeuge durchfahren lassen (§ 6 StVO).

Verkehrsberuhigung durch mehrere aufeinander folgende einseitige Fahrbahnverengungen auf der selben Straßenseite ist meiner Meinung nach nur bei ausreichendem Begegnungsverkehr wirksam.

Ohne ausreichenden Begegnungsverkehr müssen Fahrzeugführer an einseitigen Fahrbahnverengungen nicht warten, um entgegenkommende Fahrzeuge durchfahren zu lassen.

Nach den Vorgaben der Straßenverkehrs-Ordnung ist nicht nur bei Gegenverkehr, beim Überholtwerden, an Kuppen, in Kurven oder bei Unübersichtlichkeit möglichst weit rechts zu fahren (§ 2 Absatz 2 StVO).

Meiner Meinung nach tendieren Fahrzeugführer – trotz der Vorgaben der Straßenverkehrs-Ordnung – bei nicht ausreichendem Begegnungsverkehr bei mehreren aufeinander folgenden einseitigen Fahrbahnverengungen auf der selben Straßenseite dauerhaft auf die Gegenspur zu wechseln.

In Folge des regelwidrigen dauerhaften Wechsels auf die Gegenspur sollte die Wirkung aufeinander folgender einseitiger Fahrbahnverengungen auf der selben Straßenseite auf die Verkehrsberuhigung als eher gering eingestuft werden.

Im Zuge der Entscheidung über die Einrichtung mehrerer aufeinander folgender einseitiger Fahrbahnverengungen auf der selben Straßenseite sollte daher eine Verkehrszählung durchgeführt werden.

Diese Verkehrszählung sollte nicht nur die gesamte Fahrzeugbelastung beider Fahrtrichtungen innerhalb von 24 Stunden des betreffenden Streckenabschnitts an einem Werktag umfassen, sondern ebenfalls Aufschluss darüber geben, zu welcher Tageszeit, wie viel Fahrzeuge, in welche Richtung fahren.

Demnach sollte die Verkehrsbelastung der einzelnen Fahrtrichtungen in der Spitzenstunde gegenüber gestellt werden, um zu ermitteln, ob mehrere aufeinander folgende einseitige Fahrbahnverengungen auf der selben Straßenseite zur Verkehrsberuhigung beitragen können.

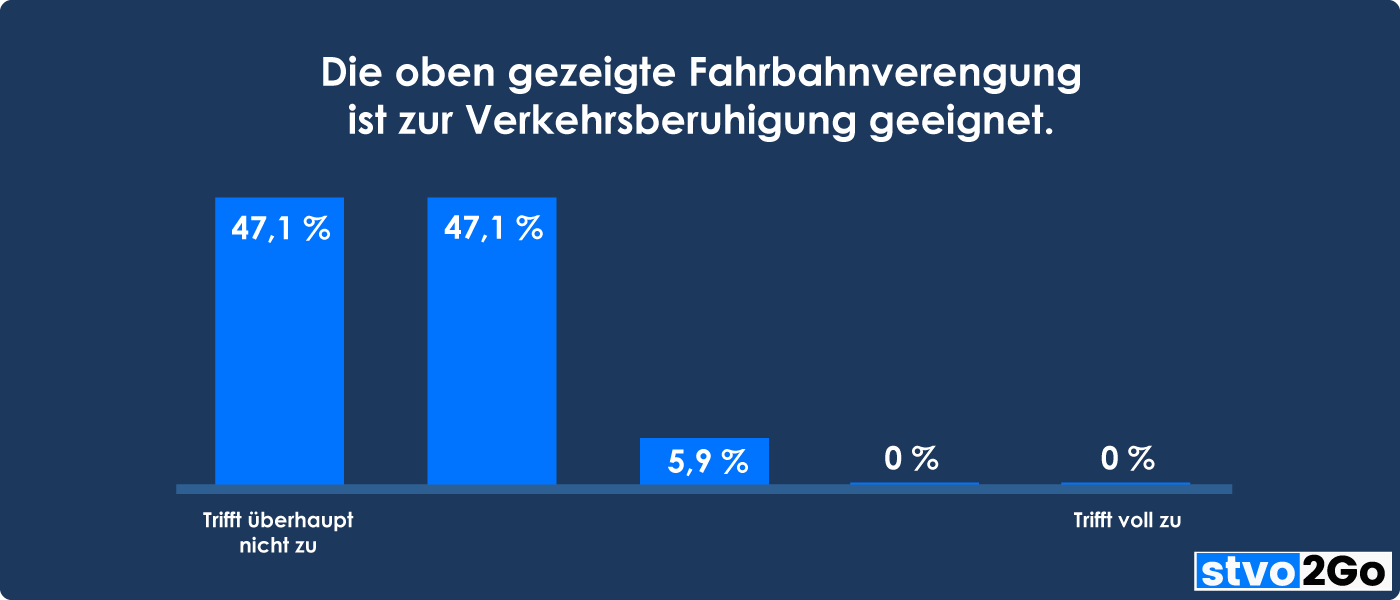

Geringe einseitige Fahrbahnverengung

47,1 % der Befragten sind der Meinung, dass die oben gezeigte geringe einseitige Fahrbahnverengung überhaupt nicht zur Verkehrsberuhigung geeignet ist.

Die Umfrage wurde unter unseren Abonnenten durchgeführt.

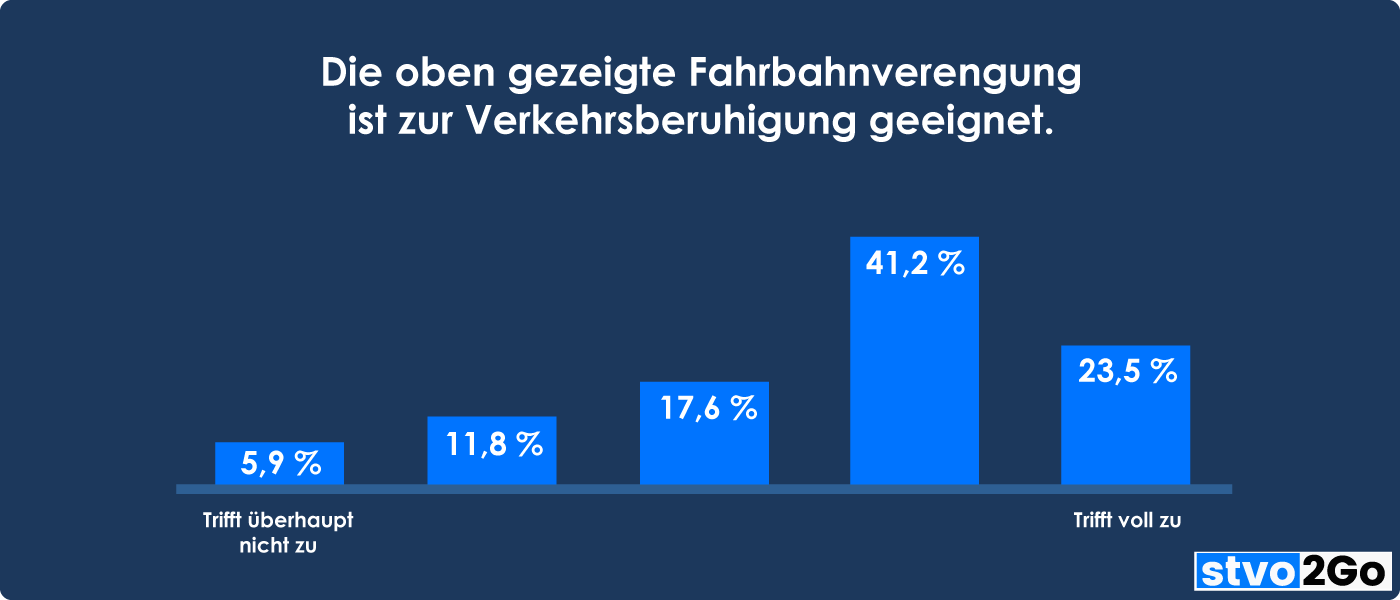

Einseitige Fahrbahnverengung vor einer Einmündung

23,5 % der Befragten sind der Meinung, dass die oben gezeigte einseitige Fahrbahnverengung vor einer Einmündung zur Verkehrsberuhigung geeignet ist.

Die Umfrage wurde unter unseren Abonnenten durchgeführt.

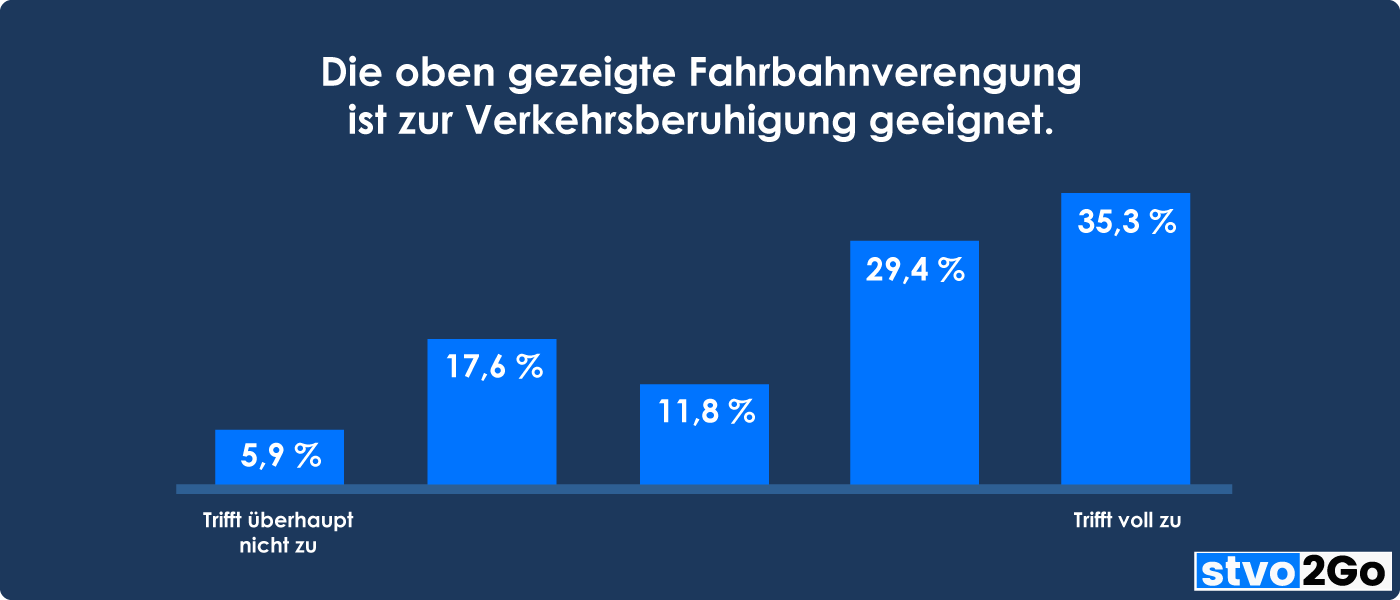

Einseitige Fahrbahnverengung nach einer Einmündung

35,3 % der Befragten sind der Meinung, dass die oben gezeigte einseitige Fahrbahnverengung nach einer Einmündung zur Verkehrsberuhigung geeignet ist.

Die Umfrage wurde unter unseren Abonnenten durchgeführt.

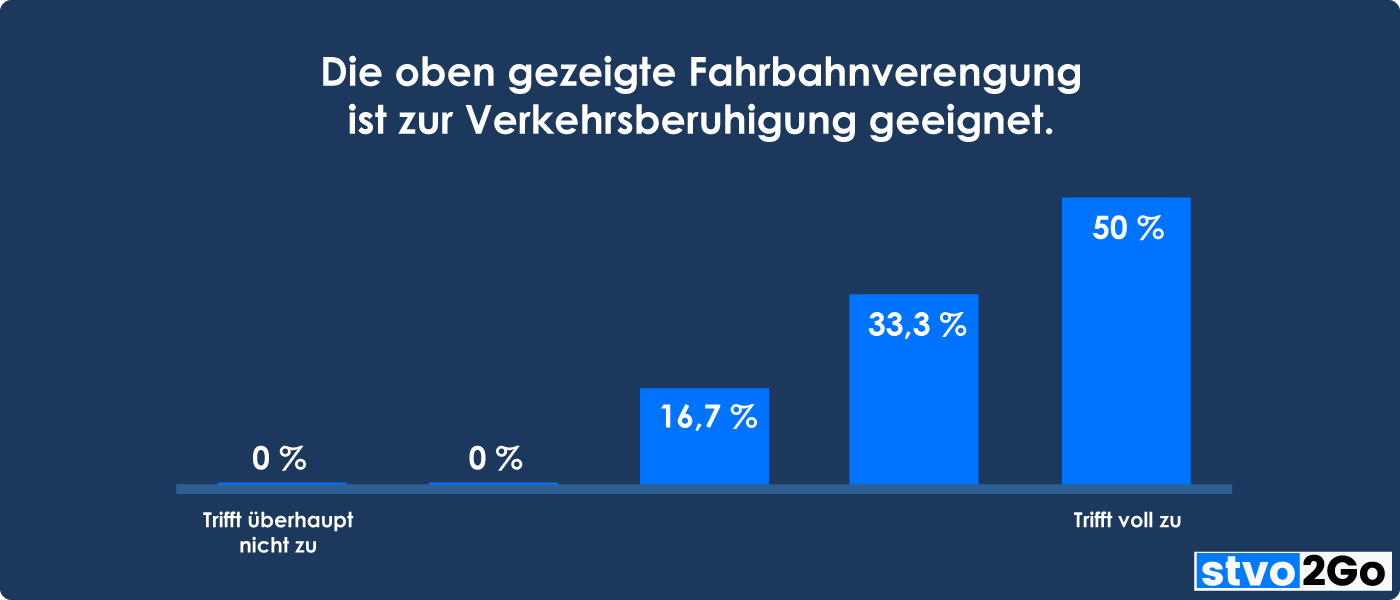

Wechselseitige Fahrbahnverengung

Die Hälfte der Befragten ist der Meinung, dass die oben gezeigte wechselseitige Fahrbahnverengung zur Verkehrsberuhigung geeignet ist.

Die Umfrage wurde unter unseren Abonnenten durchgeführt.

Beidseitige Fahrbahnverengung

Verkehrsberuhigung durch beiseitige Fahrbahnverengungen ist meiner Meinung nach nur bei ausreichendem Begegnungsverkehr wirksam.

Es ist möglichst weit rechts zu fahren (§ 2 Absatz 2 StVO).

Das Rechtsfahrgebot gilt nicht nicht nur bei Gegenverkehr, beim Überholtwerden, an Kuppen, in Kurven oder bei Unübersichtlichkeit (§ 2 Absatz 2 StVO).

Bei nicht ausreichendem Begegnungsverkehr tendieren Fahrzeugführer meiner Ansicht nach dazu bei beidseitigen Fahrbahnverengungen dauerhaft in der Mitte der Fahrbahn zu fahren.

Wie bei der Entscheidung über die Einrichtung mehrerer aufeinander folgender einseitiger Fahrbahnverengungen auf der selben Straßenseite sollte auch vor Einrichtung einer beiseitigen Fahrbahnverengung eine Verkehrszählung durchgeführt werden, um die Fahrzeugbelastung beider Fahrtrichtungen in der Spitzenstunde zu ermitteln.

Zusammenfassung

Verkehrsberuhigung kann durch Teilaufpflasterungen, Plateaupflasterung, Schwellen oder “Kölner Teller” erfolgen. Bei Aufpflasterungen und “Kölner Teller” sollte an den Rändern jeweils ein 1,00 m breiter Streifen für Radfahrer freigehalten werden.

Des Weiteren können Blumenkübel oder Pflanzenbeete als Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung eingesetzt werden. Blumenkübel und Pflanzenbeete sollten außerhalb von verkehrsberuhigten Bereichen aus beiden Richtungen jeweils mit einer Leitbake oder Leitplatte versehen werden.

Durch einen Versatz kann die Geschwindigkeit des Verkehrs ebenfalls verringert werden. Versätze gibt es in verschiedenen Varianten: Einfache Versätze, Inselversätze oder Doppelversätze. Durch Versätze kann die Fahrbahn auch verengt werden.

Hat dir dieser Artikel gefallen?

![Erforderliche Fahrbahnbreite nach Verkehrsräumen [+Lichte Räume]](https://www.stvo2go.de/wp-content/uploads/fahrbahnbreite-768x512.png)

![Kreisverkehre sicher bauen, beschildern und markieren: Der Guide 2Go [mit Bildern]](https://www.stvo2go.de/wp-content/uploads/Kreisverkehr-Voraussetzungen-01-Thumbnail-e1699497019853-768x512.png)