Umlaufsperren auf Radwegen: Maße und Alternativen

Umlaufsperren – umgangssprachlich auch Drängelgitter genannt – sind auf Radwegen ein Ärgernis für Radfahrer, da sie, insbesondere für Radfahrer mit Anhängern, nur schwer passierbar sind. Umlaufsperren werden aber nie willkürlich aufgestellt. Tatsächlich geht die beste Intention von der Aufstellung von Umlaufsperren aus: Man möchte den Kraftfahrzeugverkehr vom Radweg fernhalten. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage: Sollen Umlaufsperren auf Radwegen aufgestellt werden? Gibt es rechtliche Vorgaben zur Ausgestaltung?

Kann auf Umlaufsperren auf Radwegen nicht verzichtet werden, ist innerorts eine Einfahrbreite von min. 1,30 m notwendig; außerorts min. 1,15 m. Umlaufsperren dürfen sich nicht überlappen, müssen rot-weiß gestreift und beleuchtet sein. Zwischen Umlaufsperren ist ein Abstand von min. 1,50 m einzuhalten.

Dieser Artikel befasst sich mit den rechtlichen Vorgaben zur Ausgestaltung von Umlaufsperren auf Radwegen – darunter:

- Einfahrbreite von Umlaufsperren

- Abstand von Umlaufsperren zueinander

- Abstand von Umlaufsperren zu querenden Verkehrswegen

- Verengung durch Verkehrseinrichtungen statt Umlaufsperren

- und vieles mehr …

Los geht’s!

Verzicht auf Umlaufsperren

Zunächst einmal der wichtigste Grundsatz vorweg:

Der lichte Raum eines Radwegs sollte frei von Hindernissen sein (Kapitel 11.1.10 ERA).

Insbesondere an innerörtlichen Überquerungsstellen mit Wartepflicht für den Radverkehr, Unter- und Überführungen und Überquerungsstellen ohne Ampeln sollen Umlaufsperren nicht eingerichtet werden (Kapitel 5.2, 5.3 und 9.4.2 ERA).

Diese Floskeln wirken aber geradezu dogmatisch und stellen nicht greifbar dar, welche Probleme an Umlaufsperren auftreten.

Lass uns daher gemeinsam einen Ausflug in die Welt der Radfahrer unternehmen.

Fangen wir mit Philipp an. Es ist Samstag Mittag. Philipp ist wieder einmal mit seiner Radfahrgruppe unterwegs. Die Gruppe fährt auf einem Radweg in einer Formation hintereinander. Den Radweg befährt die Gruppe zum allerersten Mal. Philipp ist der dritte von vorne.

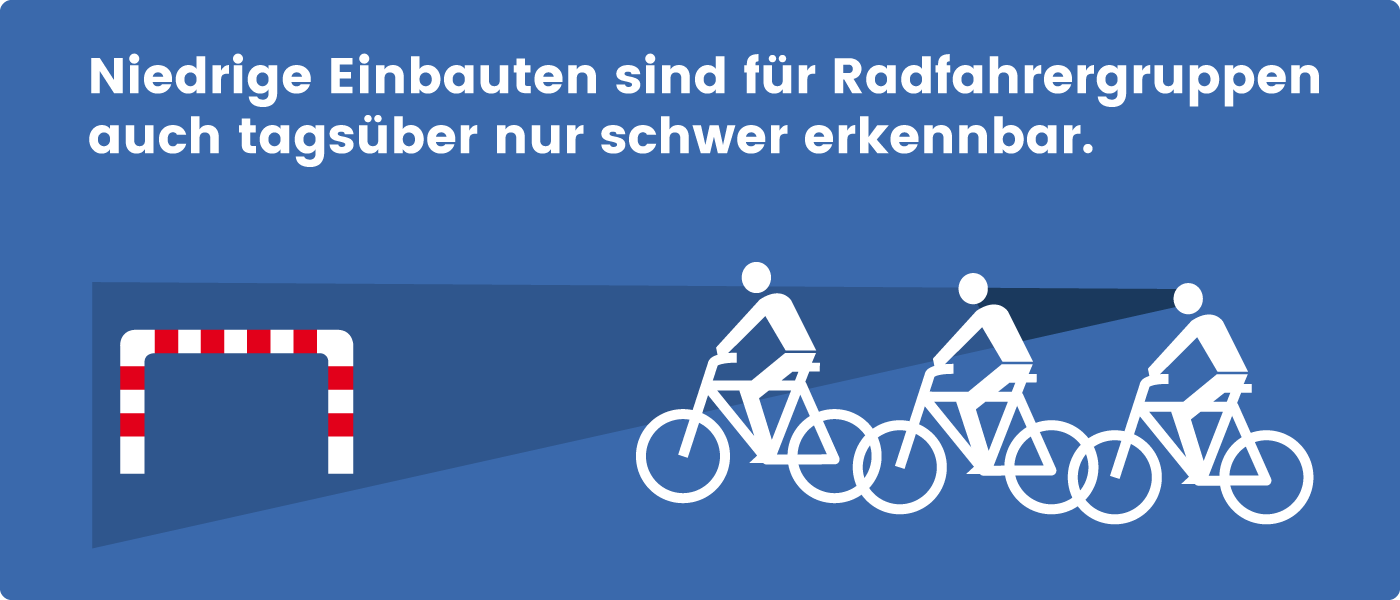

Die Gruppe kommt an eine Umlaufsperre. Die ersten zwei Radfahrer der Gruppe erkennen die Umlaufsperre rechtzeitig und fangen an zu bremsen. Philipps Sicht auf die Umlaufsperre ist durch die vorausfahrenden zwei Radfahrer eingeschränkt. Er erkennt die Gefahr zu spät und kann nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Bremsweg ist am Ende zu gering.

Niedrige Einbauten, wie Umlaufsperren, sind für Radfahrgruppen auch bei Tageslicht nur schwer zu erkennen. Sie stellen daher tagsüber eine erhebliche Gefahr dar (Kapitel 11.1.10 ERA).

Nächster Fall: Sophia fährt jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit. Den neu angelegten straßenbegleitenden baulichen Radweg benutzt sie jedoch nicht. Sie fährt lieber auf der Fahrbahn.

Viel zu umständlich. Auf dem Radweg müsste ich jeden Tag vier Drängelgitter durchfahren. Vier hin, vier zurück. Die Geländer sind so dicht beieinander, dass ich jedes Mal absteigen muss, um diese zu passieren.

Umlaufsperren mit engen Radien werden häufig von Radfahrern gemieden (Kapitel 11.1.10 ERA).

Sophia meint weiter:

Bei Starkregen bilden sich große Pfützen im Bereich des Drängelgitters. Ein Punkt mehr diesen Radweg nicht zu benutzen.

Durch ungünstige Witterungsverhältnisse kann die Durchfahrt durch Umlaufsperren zusätzlich erschwert sein (Kapitel 11.1.10 ERA).

Daniel fährt jede Woche einmal mit seinem Fahrrad mit Anhänger zum Supermarkt, um seine Einkäufe zu erledigen.

Auf einem der Radwege ist eine Umlaufsperre eingerichtet. Die Umlaufsperre ist unmittelbar hinter einer zu querenden Straße aufgestellt. Die Absperrgeländer der Umlaufsperre überlappen sich. Zudem ist der Abstand der Absperrgeländer zueinander nicht für Fahrräder mit Anhängern ausgelegt.

Das Befahren der Umlaufsperre ist für Daniel immer ein großes Problem. Den Anhänger seines Fahrrades muss er regelmäßig abhängen, um ihn dann per Hand durch die Umlaufsperre zu bugsieren.

Dadurch ergibt sich hinter ihm Hin und Wieder ein Stau. Manchmal muss er sich auch ein paar Kommentare von Fußgängern oder anderen Radfahrern anhören.

Aber was soll er denn tun? Die Flügel seines Anhängers ausklappen und drüberfliegen?

Falsch ausgeführte Umlaufsperren sorgen, insbesondere im Bereich von kreuzenden Straßen und Schienenwegen, für Gefahren (Kapitel 11.1.10 ERA).

Radfahrergruppen oder Radfahrer mit Anhängern können Umlaufsperren blockieren (Kapitel 11.1.10 ERA).

Das zügige Räumen der kreuzenden Straßen oder Schienenwege kann dadurch beeinträchtigt werden (Kapitel 11.1.10 ERA).

Was aber tun, wenn Umlaufsperren aus bestimmten Gründen erforderlich sind?

Prüfung von Umlaufsperren

Die Einrichtung von Umlaufsperren muss, wie alle anderen verkehrsrechtlichen Maßnahmen, verhältnismäßig sein.

Auf die Prüfung der Verhältnismäßigkeit weisen auch die Empfehlungen für Radverkehrsanlagen hin (Kapitel 11.1.10 ERA).

Umlaufsperren auf Radwegen dürfen demnach nur in den lichten Raum von Radwegen eingebracht werden, wenn

- keine anderen gleichgeeigneten Mittel vorhanden sind

- und die Vorteile eines Einbaus die Nachteile für Radfahrer überwiegen.

Farbe und Beleuchtung

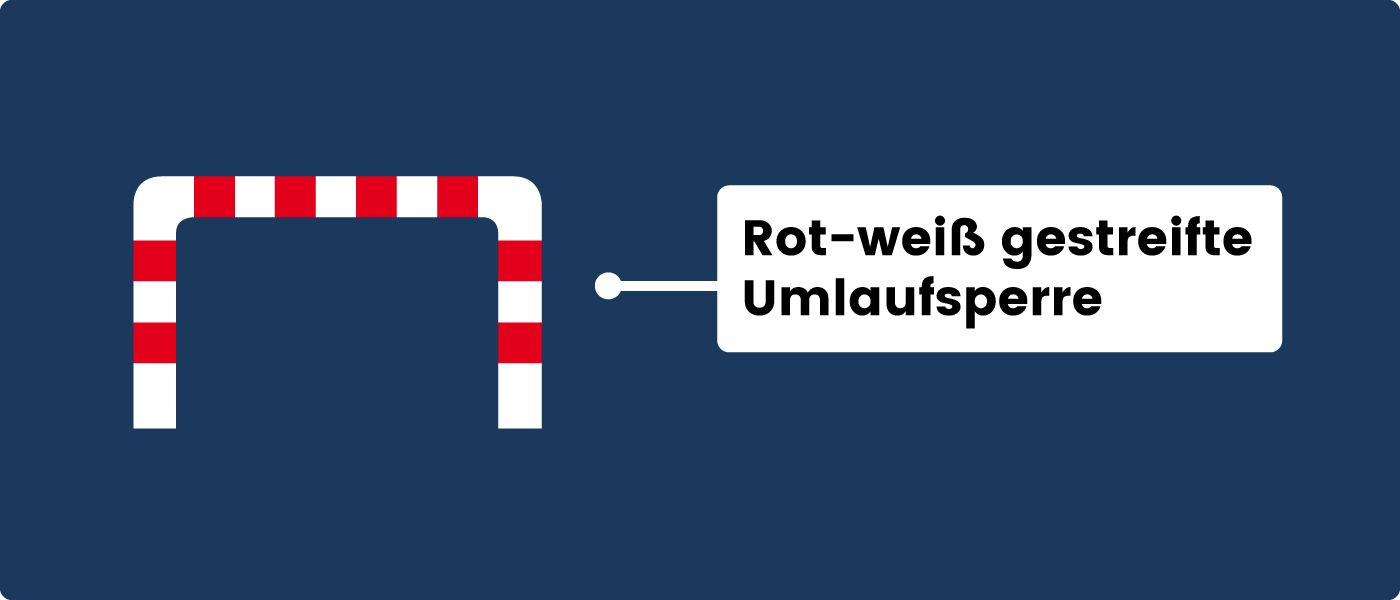

Verkehrseinrichtungen sind Schranken, Sperrpfosten, Absperrgeräte, Leiteinrichtungen sowie Absperrgeländer. Schranken, Sperrpfosten, Absperrgeräte und Leiteinrichtungen sind rot-weiß gestreift (§ 43 Absatz 1 StVO).

Umlaufsperren zählen meiner Meinung nach ebenfalls zu den Verkehrseinrichtungen, da sie eine besondere Form von Absperrgeländern darstellen (§ 43 Absatz 1 StVO).

Wenn sich Umlaufsperren regelnd, sichernd oder verbietend auf den Verkehr auswirken, müssen sie meines Erachtens auch rot-weiß gestreift sein.

Darüber hinaus müssen Umlaufsperren gut beleuchtet sein (Kapitel 11.1.10 ERA).

Abmessungen von Umlaufsperren

Bei der Ausgestaltung von Umlaufsperren sind im Wesentlichen drei Punkte zu beachten:

- Einfahrbreite

- Abstand der Absperrgeländer

- Abstand zu querenden Verkehrswegen

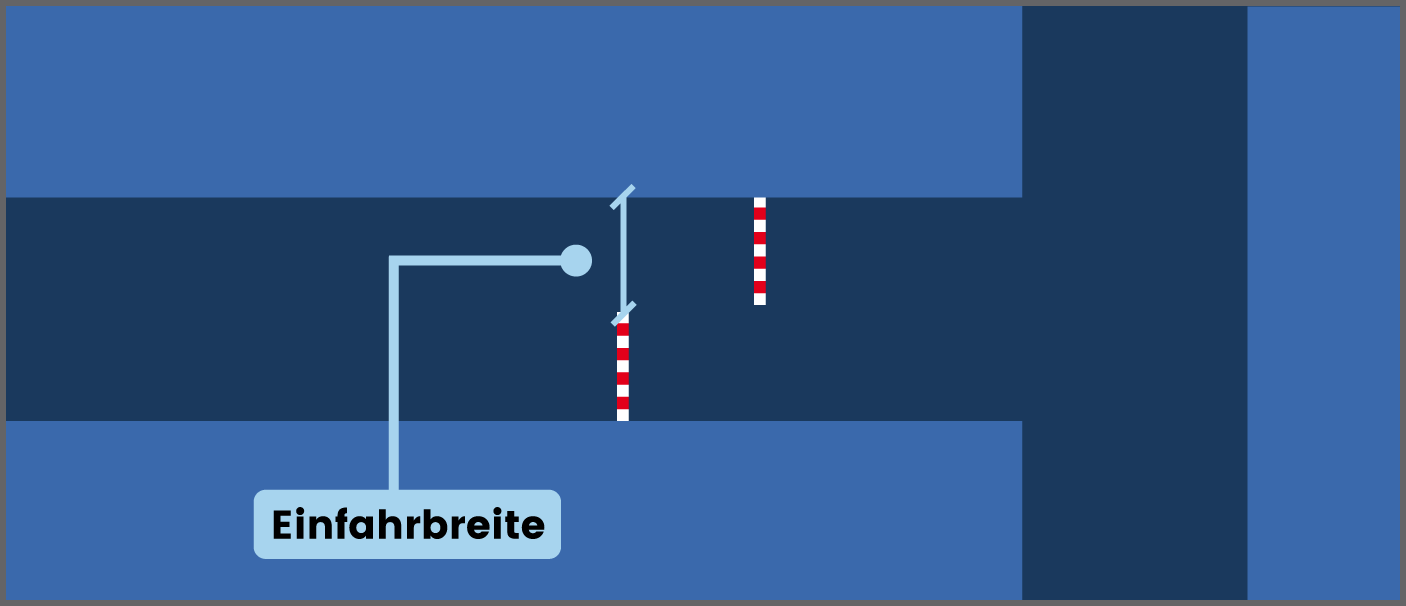

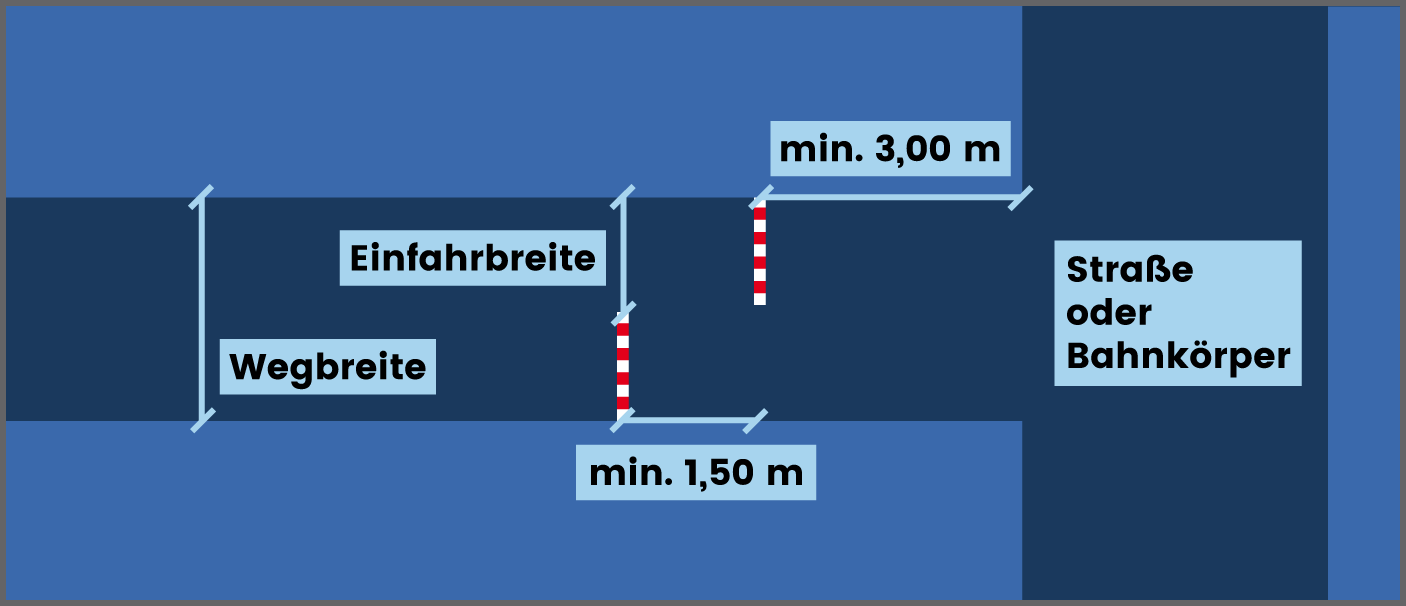

Einfahrbreite

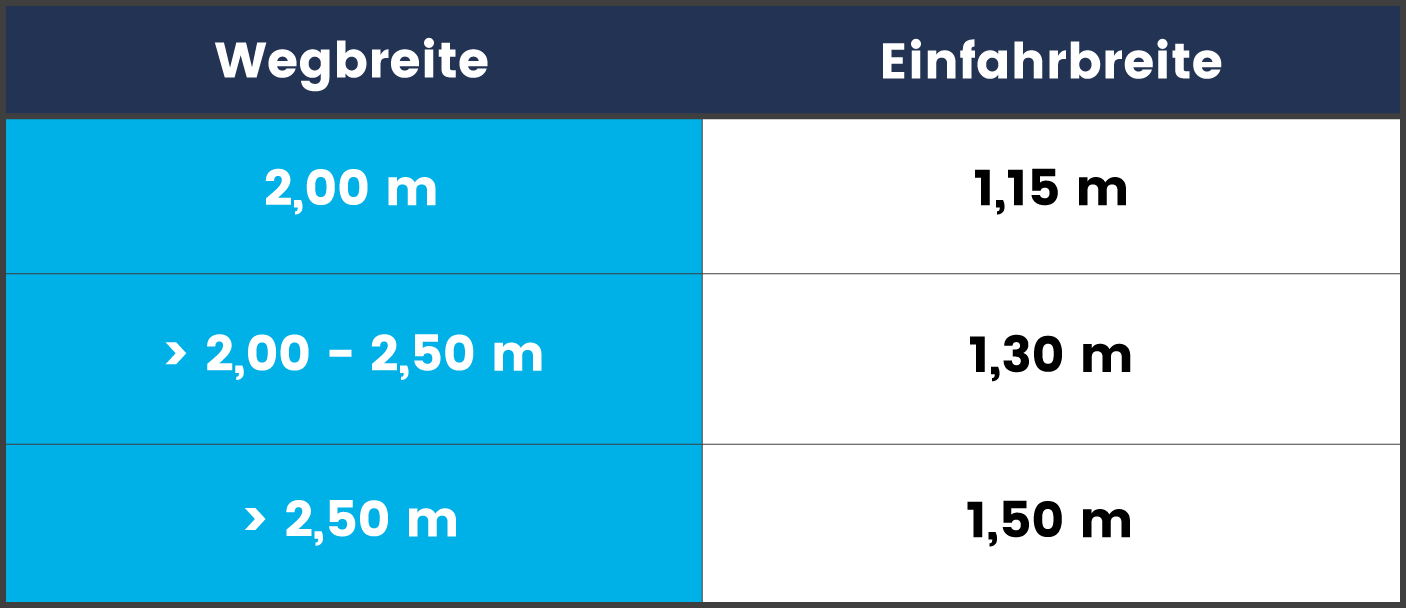

Die Wegbreite bestimmt die sogenannte Einfahrbreite. Mit der Einfahrbreite ist der Bereich zwischen den Absperrgeländern und dem Radwegrand gemeint (Kapitel 11.1.10 ERA).

Konkret bestimmt sich die Einfahrbreite anhand der unteren Tabelle (Kapitel 11.1.10 Tabelle 21 ERA):

Umlaufsperren an viel befahrenen Radwegen sollen mehrere Möglichkeiten zum Einfahren vorweisen (Kapitel 11.1.10 ERA).

Bei den Durchlässen ist jeweils auf die Mindesteinfahrbreite zu achten. Das kann natürlich nur gelingen, wenn der Radweg auch entsprechend breit ausgebaut ist.

Mehrere Durchlässe sind beispielsweise an Bahnübergängen sinnvoll (Kapitel 11.1.10 ERA).

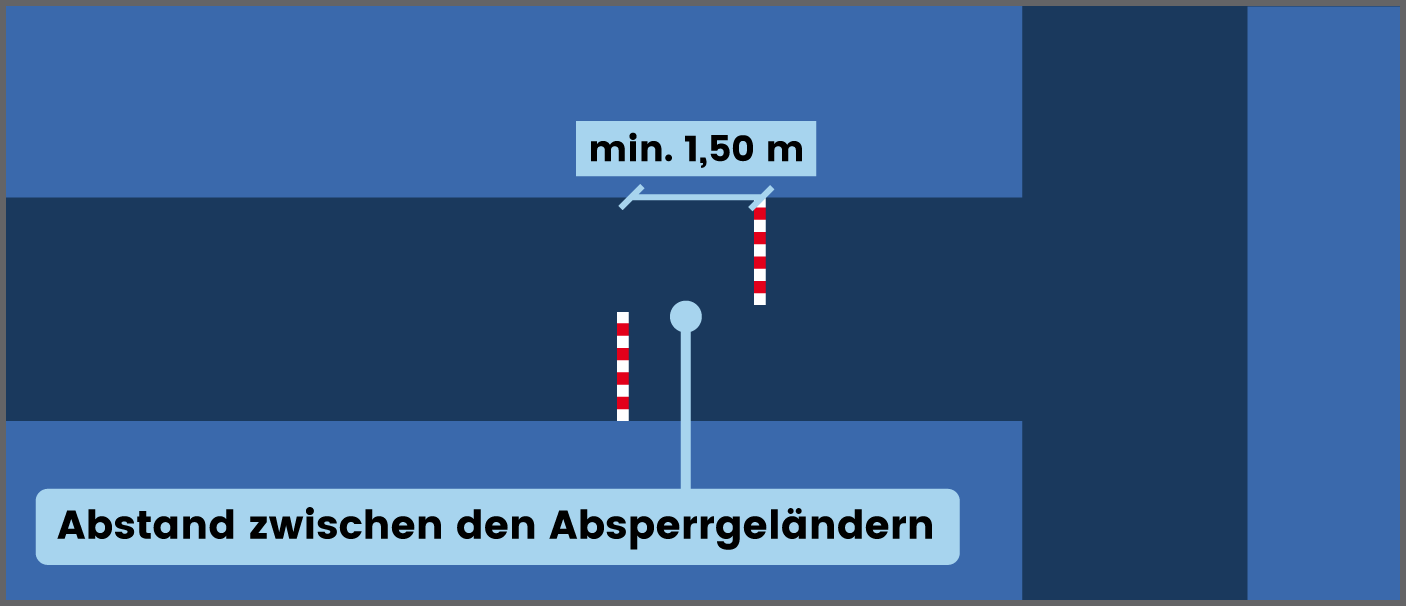

Abstand der Absperrgeländer

Unabhängig von der Wegbreite, ist zwischen den Absperrgeländern ein Abstand von mindestens 1,50 m erforderlich (Kapitel 11.1.10 ERA).

Was mit dem Abstand der Absperrgeländer zueinander gemeint ist, habe ich dir auf der unteren Grafik dargestellt (Kapitel 11.1.10 Bild 90 ERA):

Umlaufsperren dürfen sich auch nicht überlappen (Kapitel 11.1.10 ERA).

Meine Meinung: Der Abstand zwischen den Absperrgeländern muss an den besonderen örtlichen Umständen abgewogen werden. An hochfrequentierten Radwegen kann es sich anbieten, den Abstand zwischen den Umlaufsperren zu erhöhen. Zudem ist beim Abstand zwischen den Absperrgeländern die Benutzung der Umlaufsperren durch Fahrräder mit Anhängern zu berücksichtigen.

Die Empfehlungen für Radverkehrsanlagen fordern, dass nach Einrichtung von Umlaufsperren die Durchfahrt für Räum- und Streufahrzeuge auch weiter möglich ist (Kapitel 11.1.10 ERA).

Bei einbetonierten – also in der Erde fest verankerten – Umlaufsperren ist eine Durchfahrt mit Räum- und Streufahrzeuge nicht mehr möglich.

In der Praxis wird man die Durchfahrt mit Räum- und Streufahrzeuge daher nur mit Umlaufsperren erreichen können, die mittels Bodenhülsen oder Scharnieren in den Radweg eingebracht wurden.

Umlaufsperren mit Bodenhülsen können mit einem Gabelschlüssel schnell entfernt werden.

Bei Umlaufsperren mit Scharnier lassen sich die Umlaufsperren durch einen Dreikantschlüssel vom Radweg trennen.

So können nicht nur Kehrmaschinen und Fahrzeuge des Winterdienstes, sondern auch die Feuerwehr, die Umlaufsperren problemlos passieren.

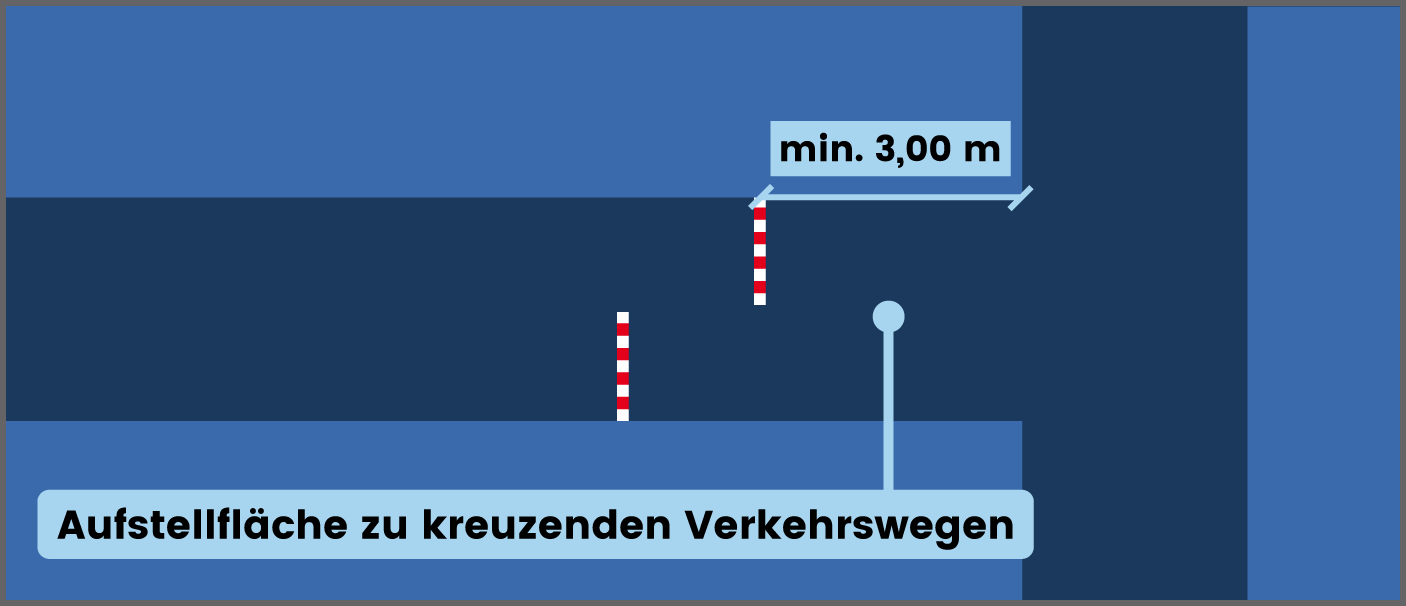

Abstand zu querenden Verkehrswegen

Zu querenden Verkehrswegen, wie Straßen und Bahngleisen, ist eine Aufstellfläche von mindestens 3,00 m Länge vorzuhalten (Kapitel 11.1.10 ERA).

Die Aufstellfläche soll dazu beitragen, dass Radfahrer nicht auf der Straße oder dem Bahngleis verkehrsbedingt warten müssen, bis die Umlaufsperre passierbar ist (Kapitel 11.1.10 ERA).

Alle Maße zu Umlaufsperren habe ich dir hier noch einmal auf einen Blick zusammengestellt (Kapitel 11.1.10 Bild 90 ERA):

Alternativen

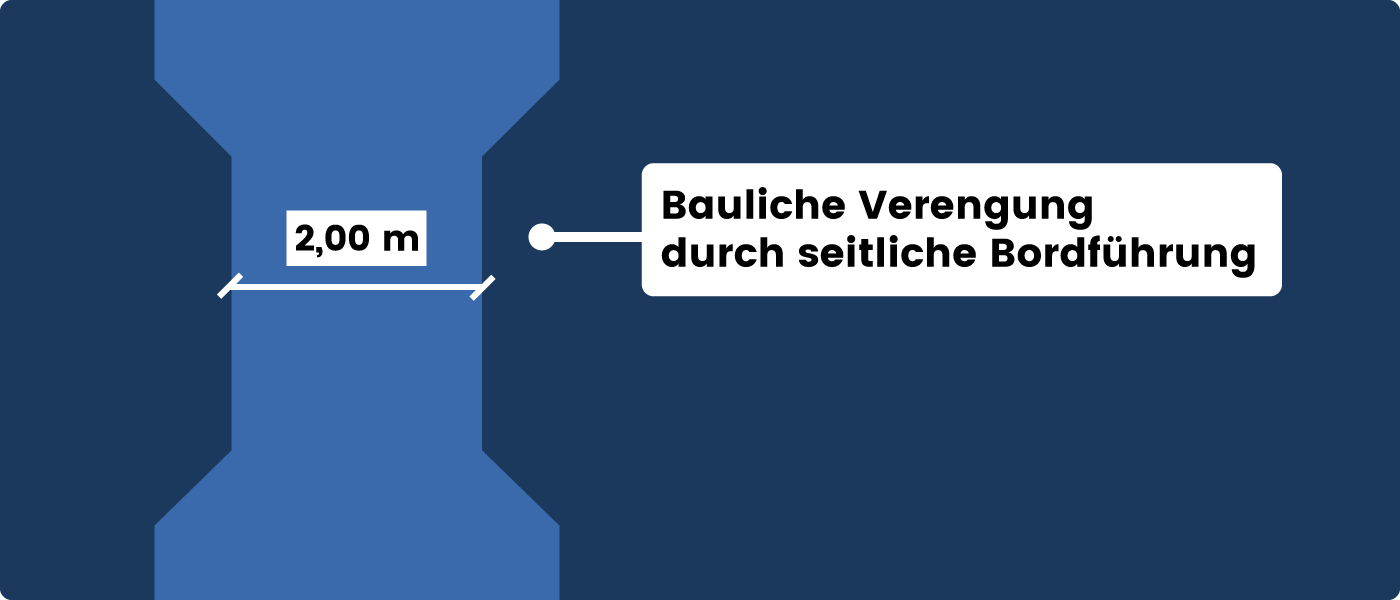

Statt Umlaufsperren können auch andere Mittel eingesetzt werden, um Kraftfahrzeuge effektiv von Radwegen fernzuhalten.

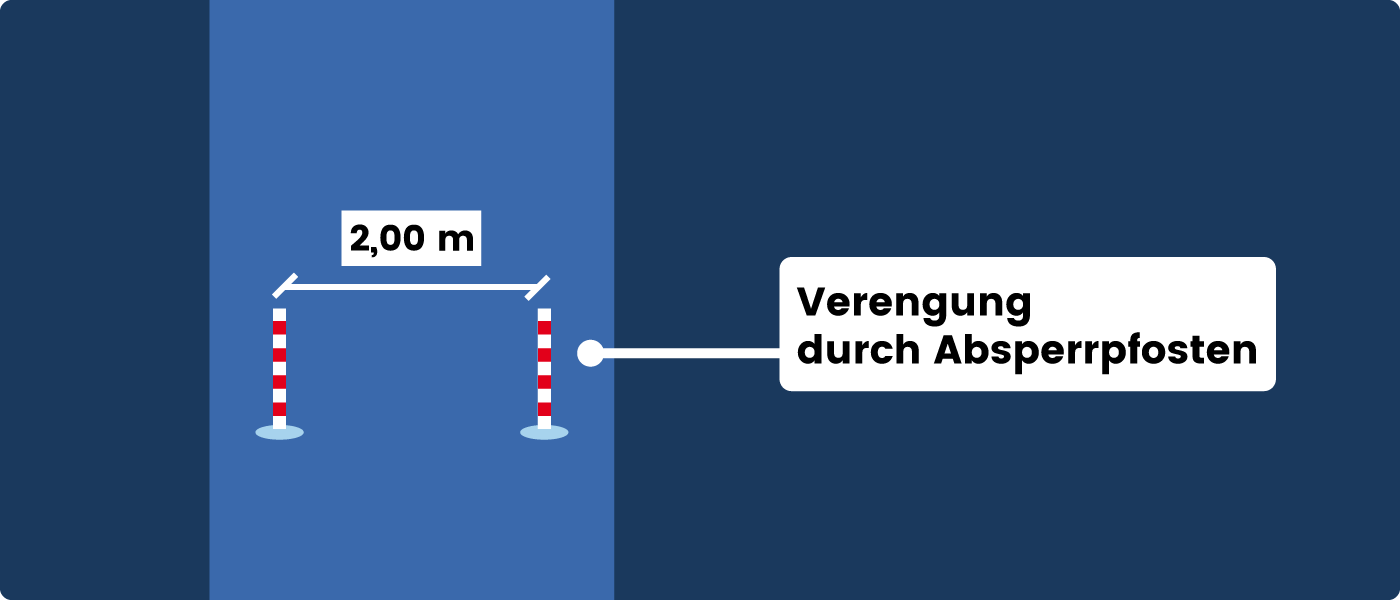

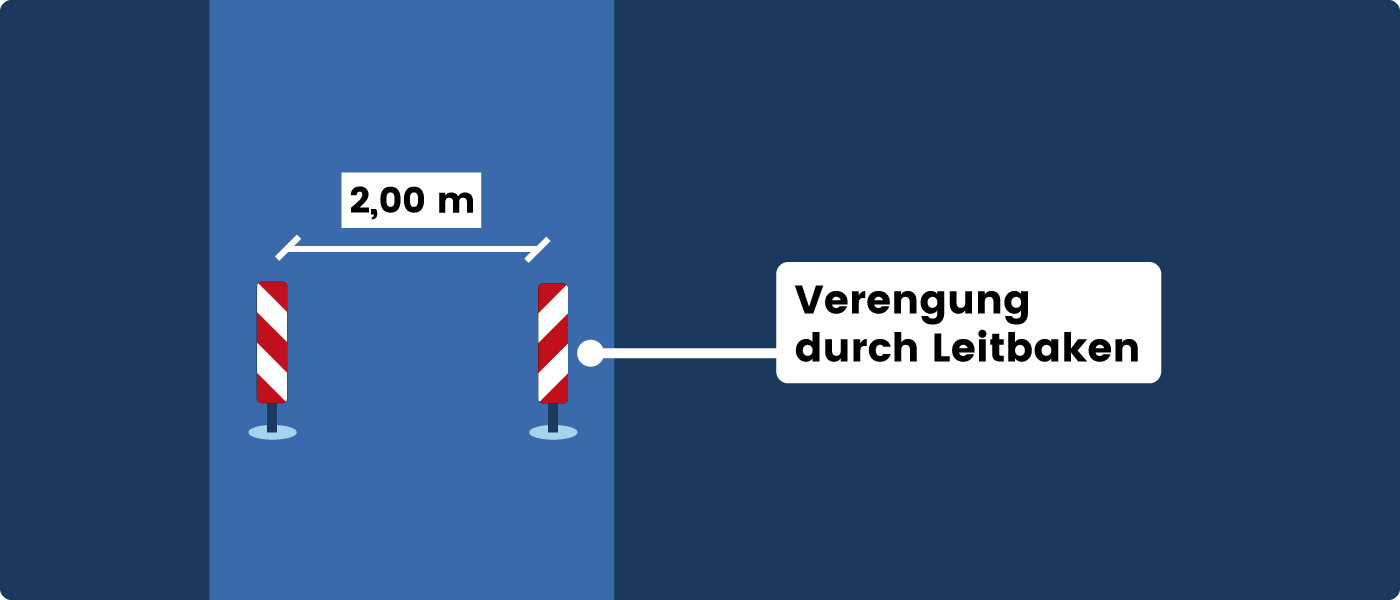

Neben baulichen Verengungen, sind Einengungen durch Absperrpfosten, Leitbaken oder Leitsäulen denkbar.

Diese vier Methoden haben eins gemeinsam: Der Radweg wird an der betreffenden Stelle auf eine Breite 2,00 m verengt (Kapitel 11.1.10 ERA).

Mit seitlicher Bordführung kann ein Radweg zum Beispiel baulich eingeengt werden.

Eine Einengung lässt sich auch durch beidseitiges Anbringen von Absperrpfosten – auch Poller genannt – erreichen.

Mein Favorit ist die Einengung durch beidseitige Leitbaken.

Genauso wie die Einbringung von beidseitigen Absperrpfosten, ist auch die Einengung durch beidseitige Leitbaken eine kostengünstige Variante, um Kraftfahrzeuge am Befahren von Radwegen zu hindern.

Der Vorteil von Leitbaken: Leitbaken sind im Gegensatz zu Absperrpfosten deutlicher zu erkennen.

Daneben kann man Radwege auch mit beidseitigen Leitsäulen einengen.

Sonderfall: Umlaufsperren an Bahnübergängen

Im Bereich von Bahnübergängen gelten eigene Gesetze. Die Gestaltung von Bahnübergängen richtet sich nicht nach der Straßenverkehrs-Ordnung, den Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zur Straßenverkehrs-Ordnung oder den Empfehlungen für Radverkehrsanlagen.

Für Bahnübergänge sind die folgenden Vorschriften relevant:

- Verordnung über den Bau und Betrieb der Straßenbahnen (Straßenbahn-Bau- und Betriebsordnung – BOStrab)

- Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO)

Bahnübergänge an Straßenbahngleisen

Die Straßenbahn-Bau- und Betriebsordnung gilt für den Bau und Betrieb der Straßenbahnen (§ 1 Absatz 1 BOStrab).

Damit sind Straßenbahnen nach § 4 des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) gemeint.

Straßenbahnen nach § 4 PBefG sind Schienenbahnen, die ausschließlich oder überwiegend zur Beförderung von Personen genutzt werden.

Weiterhin sind Straßenbahnen ausschließlich im Orts- oder Nachbarschaftsbereich unterwegs.

Zu Straßenbahnen zählen unter anderem

- Schienenbahnen auf öffentlichen Straßen,

- Schienenbahnen mit besonderem Bahnkörper,

- sowie Hoch- und Untergrundbahnen.

Kreuzen sich Straßenbahnen von unabhängigen Bahnkörpern mit Fuß- oder Radwegen, sind diese Bahnübergänge mit Umlaufsperren zu sichern (§ 20 Absatz 1, 4 BOStrab).

Unabhängige Bahnkörper befinden sich im Zuge von nicht öffentlichen Straßen (§ 16 Absatz 4 BOStrab).

Man kann jedoch auch auf Umlaufsperren im Zuge von unabhängigen Bahnkörpern verzichten, wenn diese nicht erforderlich sind und die Technische Aufsichtsbehörde seine Zustimmung zum Verzicht erteilt (§ 20 Absatz 4 BOStrab).

Weiterhin regelt die BOStrab, dass Umlaufsperren immer so angelegt werden müssen, dass Fußgänger und Radfahrer beim Durchqueren der Umlaufsperre entgegen kommende Straßenbahnen sehen müssen (§ 20 Absatz 4 BOStrab).

Bahnübergänge an Eisenbahngleisen

Die Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung gilt für regelspurige Eisenbahnen (§ 1 Absatz 1 EBO).

Bahnanlagen von nicht öffentlichen Infrastrukturunternehmen werden nicht nach der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung bewertet (§ 1 Absatz 1 EBO).

Bei Hauptbahnen müssen Umlaufsperren oder ähnliche Einrichtungen an Bahnübergängen von Fuß- und Radwegen angebracht werden (§§ 1 Absatz 3, 11 Absatz 9 EBO).

Bei Nebenbahnen sind Umlaufsperren an Bahnübergängen von Fuß- und Radwegen kein Muss (§§ 1 Absatz 3, 11 Absatz 9 EBO). Im Verlauf von Nebenbahnen muss die Aufstellung von Umlaufsperren demnach gründlich abgewogen werden.

Wer ordnet Umlaufsperren an?

Straßenverkehrsbehörden entscheiden, wo und welche Verkehrseinrichtungen im Straßenverkehr aufgestellt werden (§ 45 Absatz 3 StVO).

Unter Verkehrseinrichtungen fallen auch Absperrgeländer (§ 43 Absatz 1 StVO).

Umlaufsperren stellen, wie bereits oben erläutert, eine besondere Form von Absperrgeländern dar.

Für die Anordnung von Umlaufsperren ist demnach die Straßenverkehrsbehörde zuständig (§ 43 Absatz 1 StVO; Kapitel 11.1.10 ERA).

Das gilt allerdings nur, wenn sich die Umlaufsperren regelnd, sichernd oder verbietend auf den Verkehr auswirken (VwV-StVO zu § 43 Absatz 1).

Sollen Umlaufsperren im Bereich von Bahnanlagen aufgestellt werden, so ist das entsprechende Bahnunternehmen zuständig (Kapitel 11.1.10 ERA).

Fazit

Es dreht sich nicht um die Frage, ob Umlaufsperren auf Radwegen zulässig oder verboten sind. Vielmehr geht es darum, zu prüfen, ob diese wirklich erforderlich sind.

Anstatt von Umlaufsperren, können alternativ bauliche Einengungen oder Einengungen mit Verkehrseinrichtungen, wie Absperrpfosten, Leitbaken oder Leitsäulen, dazu eingesetzt werden, Kraftfahrzeuge an der Benutzung von Radwegen zu hindern.

Falls Umlaufsperren auf Radwegen zwingend erforderlich sind, müssen diese richtig ausgeführt sein.

Dabei ist auf die Einfahrbreite, den Abstand der Absperrgeländer zueinander, das Überlappungsverbot und den Abstand zu querenden Verkehrswegen zu achten.

Hat dir dieser Artikel gefallen?

![Umleitungsbeschilderung für den Radverkehr [+RUB 2021]](https://www.stvo2go.de/wp-content/uploads/umleitung-radverkehr-768x513.png)

![Fahrradzone: Diese 5 Regeln musst du beachten [+Unterschied zur Fahrradstraße]](https://www.stvo2go.de/wp-content/uploads/fahrradzone-regeln-e1683589864482-768x512.png)

![Breite von Schutzstreifen für Radfahrer – Detaillierte Analyse [+best practice]](https://www.stvo2go.de/wp-content/uploads/schutzstreifen-breite-e1602861272577-768x513.png)

![Fallstudie zur Markierung von Fahrradstraßen [Piktogramme & Randmarkierungen]](https://www.stvo2go.de/wp-content/uploads/fahrradstrasse-markierung-e1710716658998-768x512.png)