Die 7 Voraussetzungen zur Markierung von Schutzstreifen

Letzte Woche stand ein ganz besonderes Highlight auf meiner To Do-Liste: Die Prüfung von Schutzstreifen. Ich habe daher ein wenig recherchiert und meine Erkenntnisse zu den Voraussetzungen von Schutzstreifen in Deutschland hier zusammengefasst.

Schutzstreifen können in Deutschland innerorts auf Straßen mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von bis zu 50 km/h markiert werden, wenn sich auf dem Fahrbahnteil zwischen den Schutzstreifen zwei Personenkraftwagen gefahrlos begegnen können.

Dieser Artikel befasst sich unter anderem mit folgenden Fragen:

- Unter welchen Voraussetzungen dürfen Schutzstreifen überhaupt nicht eingerichtet werden?

- Bei welcher Verkehrszusammensetzung ist von der Anlage von Schutzstreifen abzusehen?

- Was muss man bei der Markierung von Schutzstreifen an Einmündung, Kreuzungen oder Bushaltestellen beachten?

- Und vieles mehr …

Voraussetzungen

Erforderlichkeit

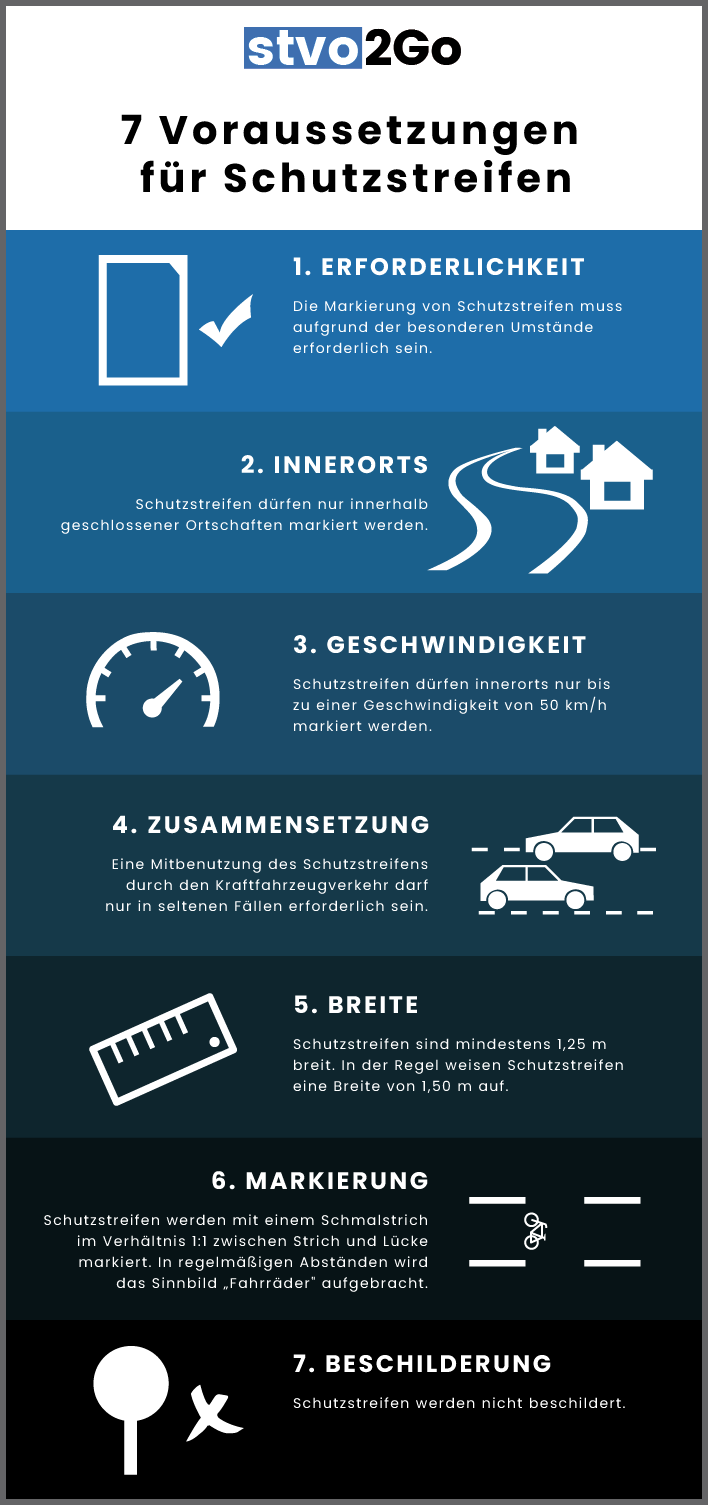

Um Schutzstreifen markieren zu können, steht an erster Stelle die Prüfung der Erforderlichkeit der Schutzstreifen.

Aber verbirgt sich konkret hinter der Prüfung der Erforderlichkeit von Schutzstreifen?

Damit ist gemeint, dass die Markierung des Verkehrszeichens “Leitlinie” (Zeichen 340), mit dem Schutzstreifen markiert werden, aufgrund der besonderen Umstände erforderlich sein muss (§ 45 Absatz 9 StVO).

Wenn der Radverkehr auf einer bestimmten Straße nicht erlaubt, oder sogar durch Verkehrszeichen verboten ist, liegt nahe, dass Schutzstreifen auf eben dieser Straße nicht erforderlich sind.

Radfahrer kann durch Zeichen 254 (Verbot für Radverkehr) das Befahren der Fahrbahn verboten werden.

Aber auch die Aufstellung von Zeichen 237 (Radweg), Zeichen 240 (Gemeinsamer Geh- und Radweg) oder Zeichen 241 (Getrennter Rad- und Gehweg) verbietet Radfahrern das Befahren der Fahrbahn.

Schutzstreifen sind auch dann nicht erforderlich, wenn die Straße nachweislich nicht vom Radverkehr genutzt wird.

Wie kann man noch die Erforderlichkeit eines Schutzstreifens bewerten?

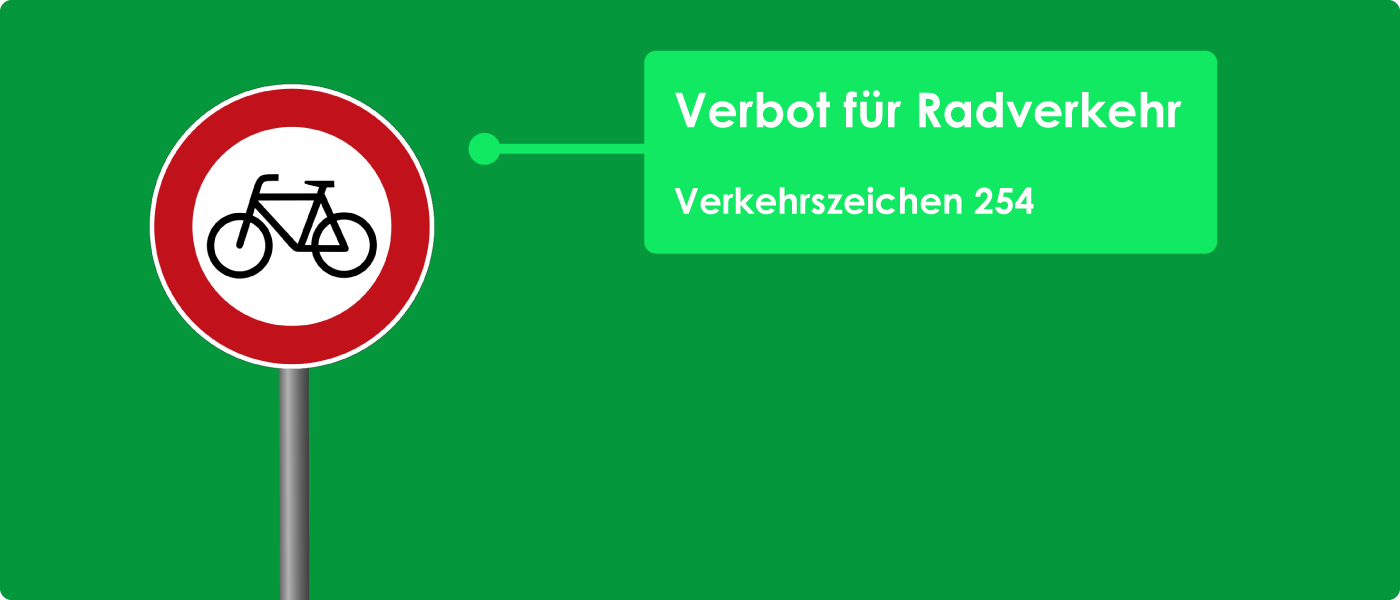

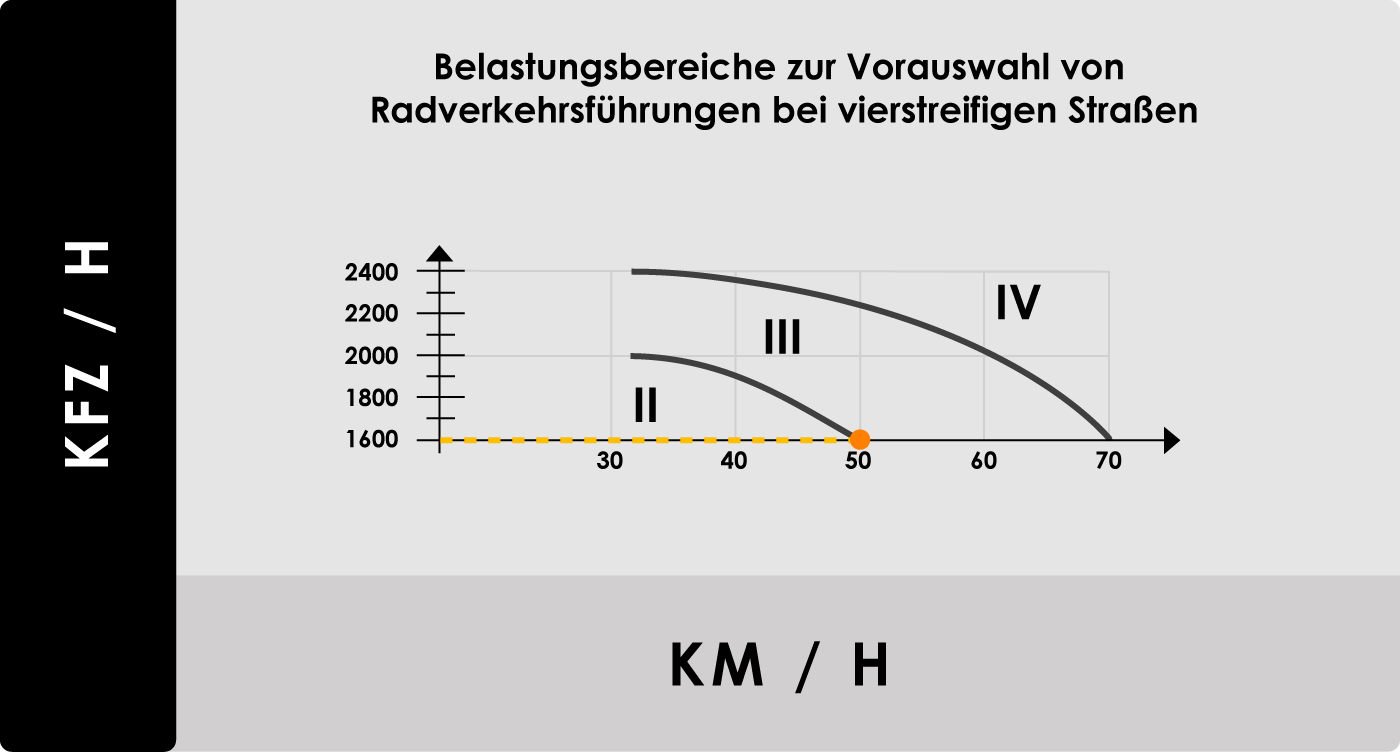

Oftmals stehen bei Änderung eines Verkehrskonzept mehrere Optionen zur Verfügung. Um die richtige Radverkehrsführung auszuwählen, kann man die Belastungsbereiche der Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA) zu Rate ziehen.

Die Belastungsbereiche der ERA geben dir einen Überblick, bei welcher Kraftfahrzeugstärke, und bei welcher zulässigen Höchstgeschwindigkeit, Schutzstreifen in Betracht gezogen werden können.

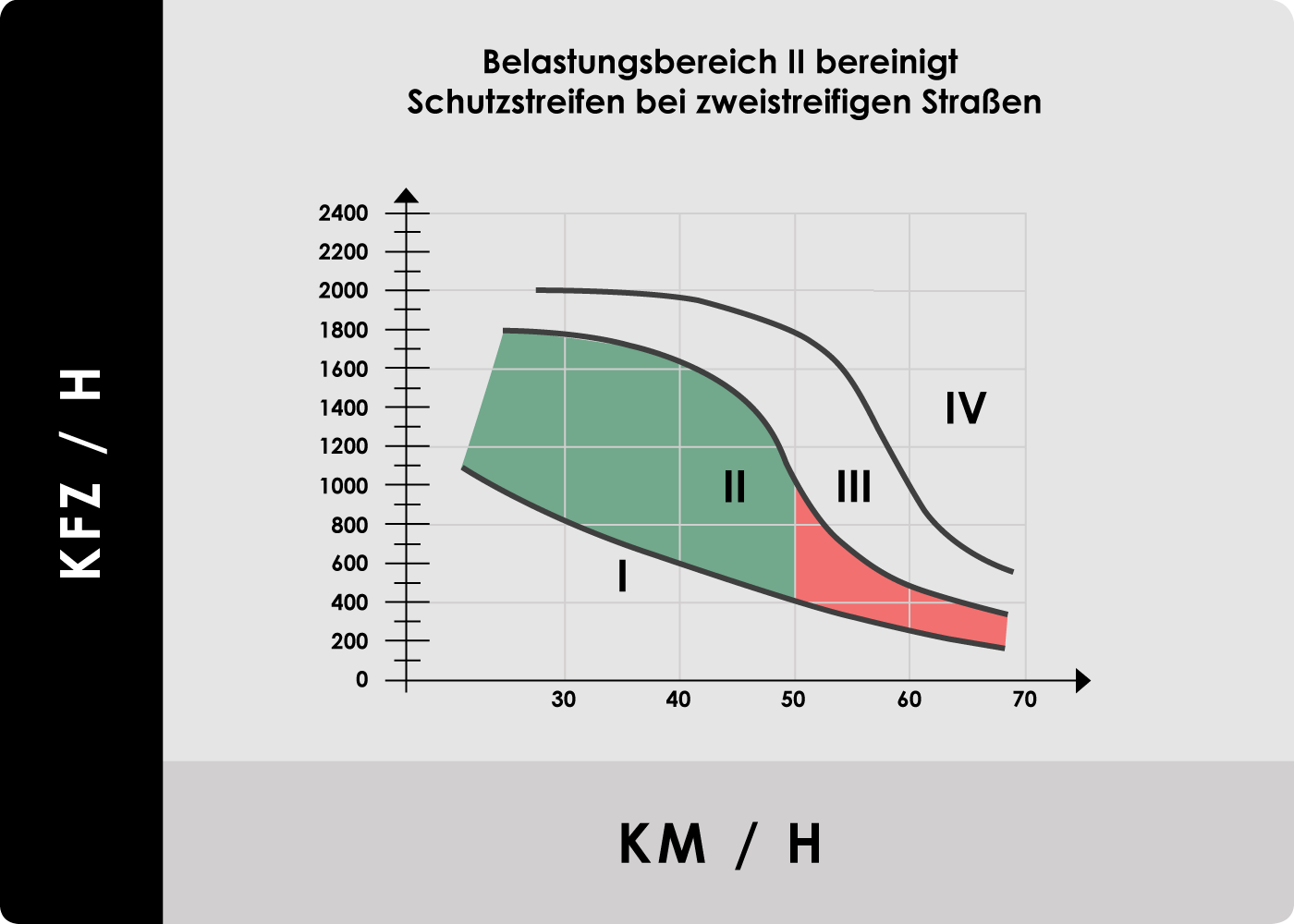

Schutzstreifen sind Belastungsbereich II zugeordnet (Kapitel 2.3.2 ERA):

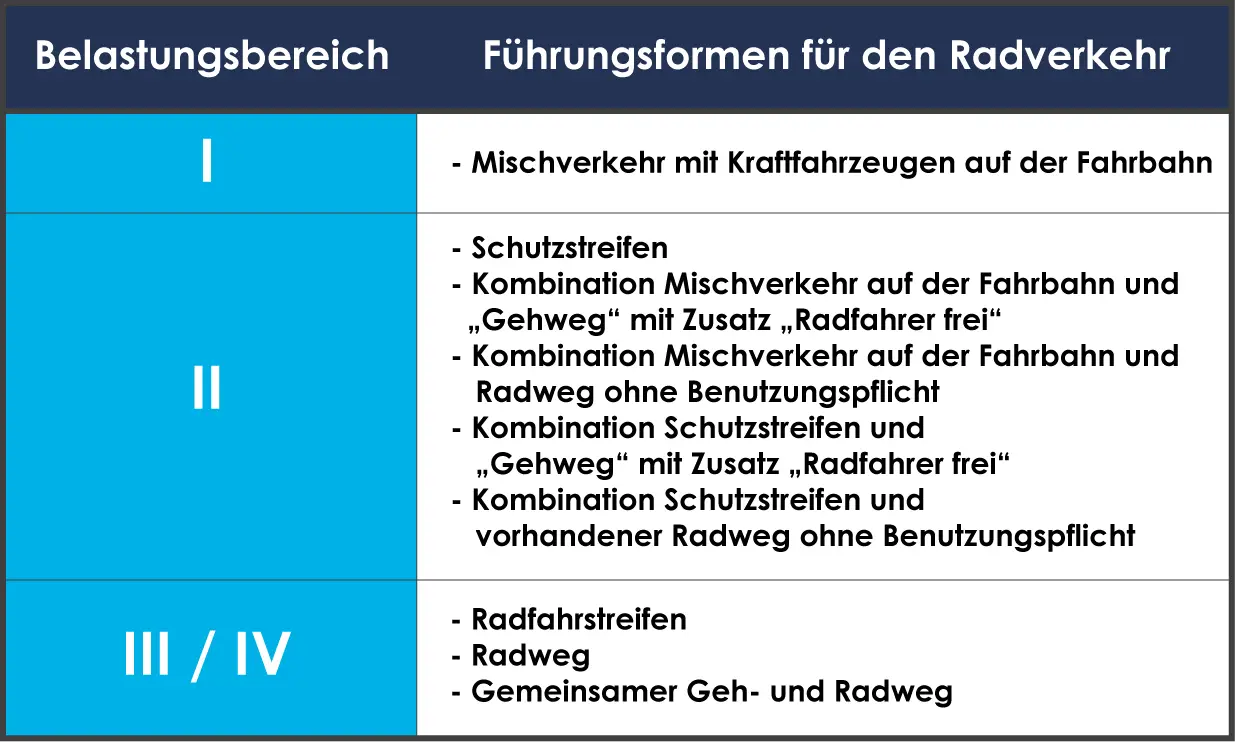

Das untere Diagramm zeigt, wie viel Kraftfahrzeuge in der Spitzenstunde an Werktagen zu welchen Geschwindigkeiten auf zweistreifigen Straßen vorliegen dürfen, damit Schutzstreifen eingesetzt werden können.

Bei zweistreifige Straßen muss man allerdings aufpassen: Das Schaubild sieht auch bei Geschwindigkeiten von über 50 km/h Schutzstreifen als geeignete Führungsformen vor.

Die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung sieht Schutzstreifen innerhalb geschlossener Ortschaften nur bis zu einer Geschwindigkeit von 50 km/h vor (VwV-StVO zu § 2 Absatz 4 Satz 2).

Die rote Fläche auf dem obigen Diagramm markiert den Belastungsbereich über 50 km/h, bei dem keine Schutzstreifen erlaubt sind.

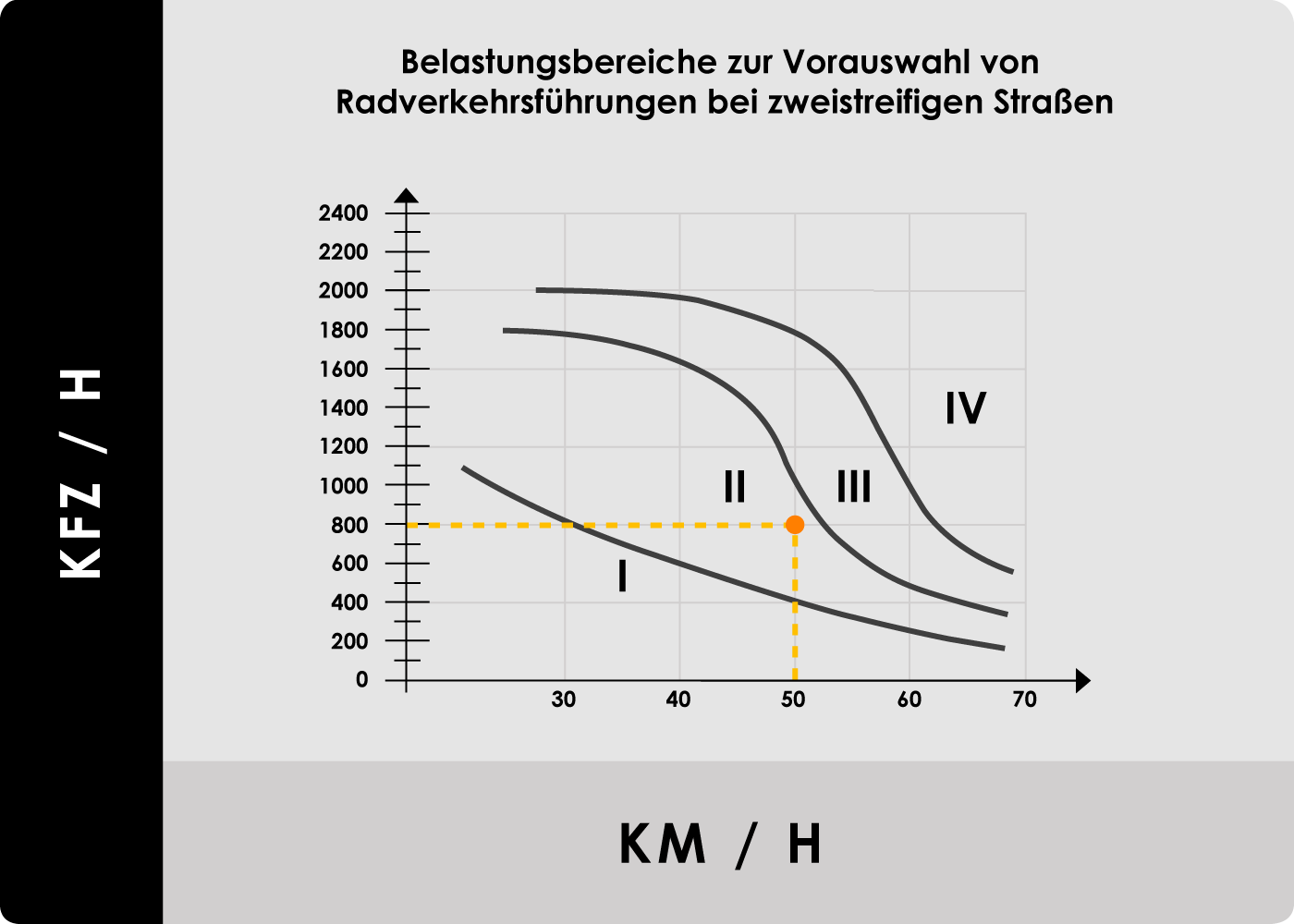

Schutzstreifen können beispielsweise bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h und einer Verkehrsbelastung von 800 Kraftfahrzeugen in der Spitzenstunde, angeordnet werden.

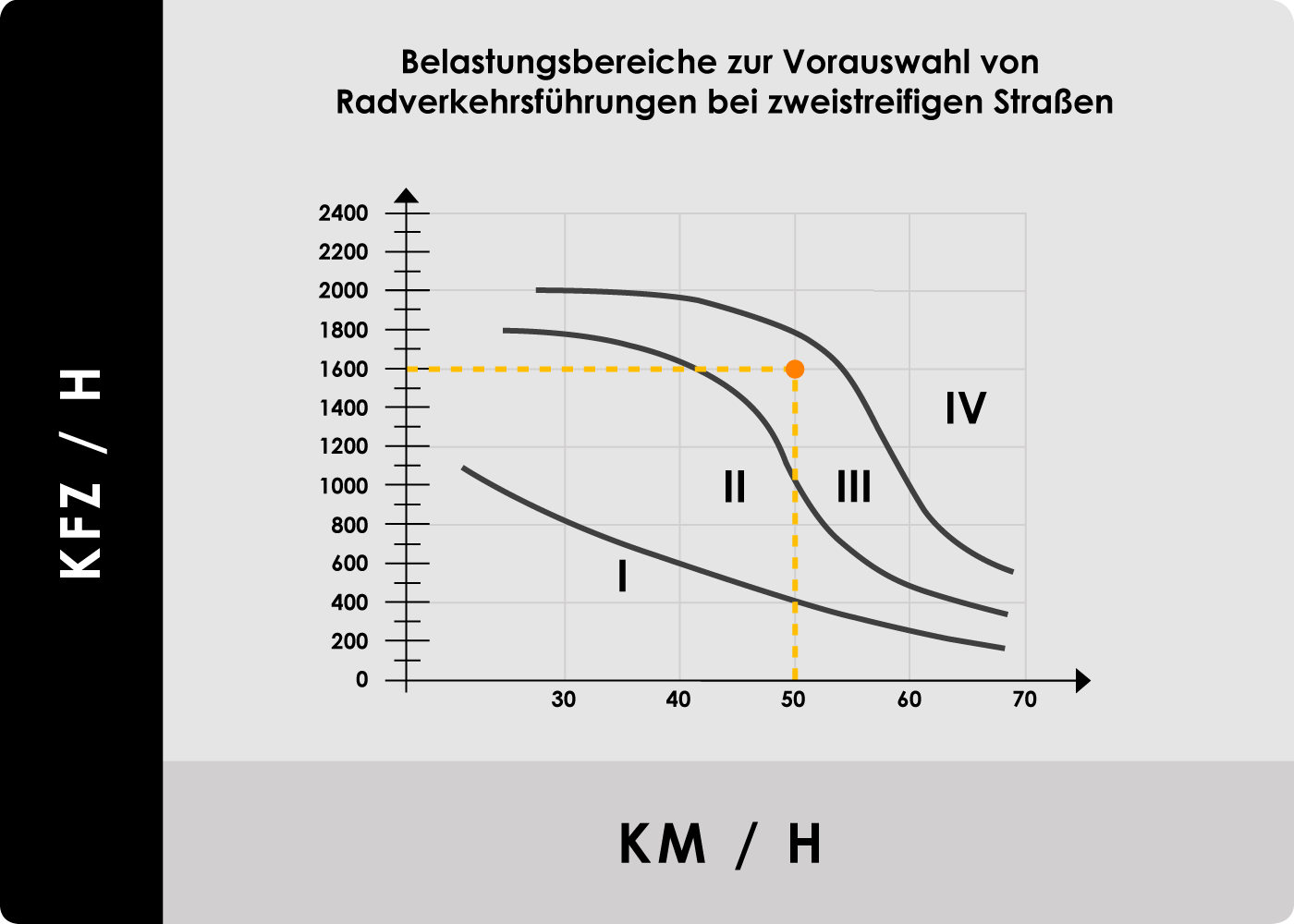

Bei der doppelten Menge an Kraftfahrzeugen in der Spitzenstunde und gleicher zulässigen Höchstgeschwindigkeit befinden wir uns allerdings mitten im Belastungsbereich III.

Radfahrstreifen, Radwege oder gemeinsame Geh- und Radwege wären dann die geeigneten Führungsformen für den Radverkehr (Kapitel 2.3.2 Tabelle 8 ERA).

Wichtig dabei:

Die Übergänge zwischen den Belastungsbereichen sind keine harten Trennlinien.

Kapitel 2.3.3 ERA

Bei einer Verkehrsbelastung von 1.200 Kraftfahrzeugen in der werktäglich Spitzenstunde und einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h können Schutzstreifen dennoch unter folgenden Voraussetzungen markiert werden (Kapitel 2.3.2 Tabelle 8 ERA):

- Geringer Schwerverkehrsanteil

- Übersichtliche Linienführung

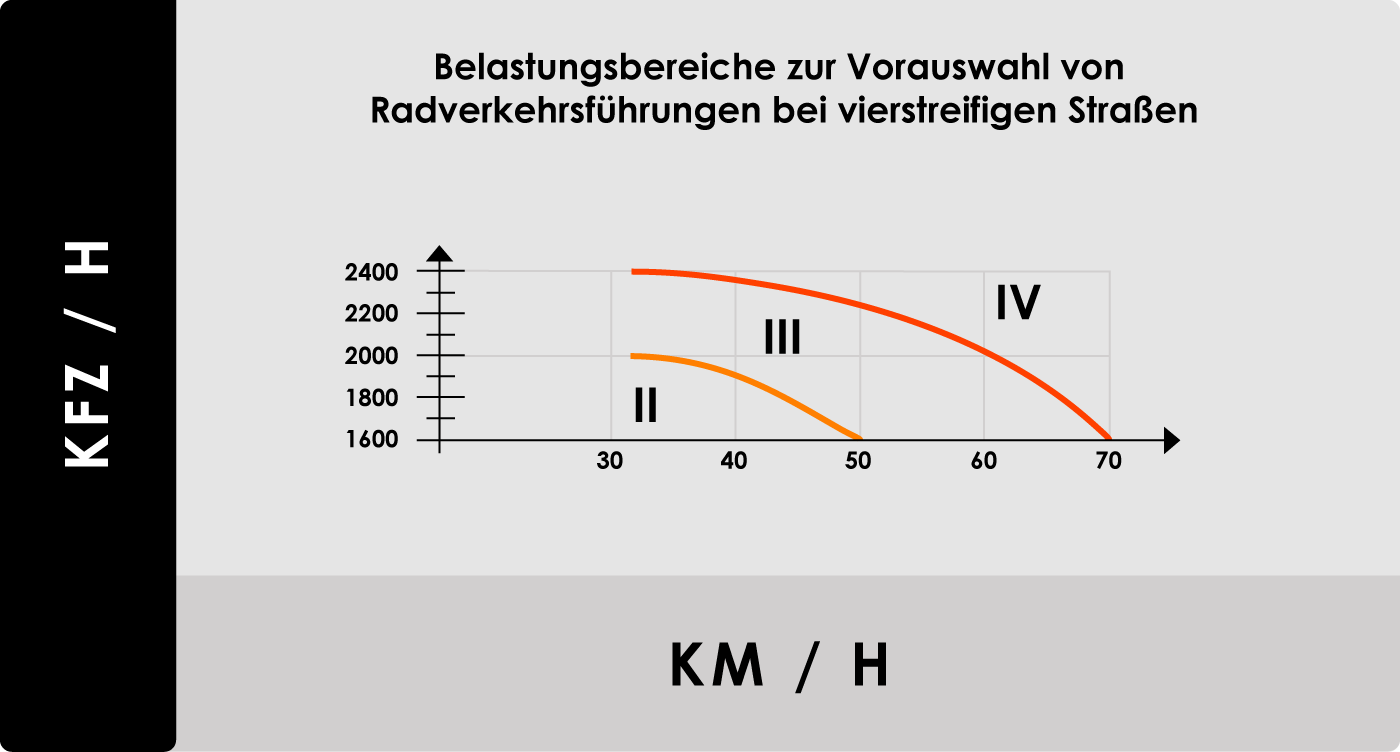

Für vierstreifige Straßen sehen die Belastungsbereiche so aus:

Auf vierstreifigen Straßen können demnach Schutzstreifen bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h und einer werktäglichen Verkehrsstärke von 1.600 Kraftfahrzeugen in der Spitzenstunde aufgebracht werden.

Für Schutzstreifen muss keine qualifizierte Gefahrenlage nachgewiesen werden (§ 45 Absatz 9 StVO).

Folglich ist die Anordnung von Schutzstreifen im Gegensatz zu anderen Beschränkungen und Verboten des fließenden Verkehrs erleichtert.

Ort

Wo dürfen Schutzstreifen markiert werden?

Gibt es bestimmte Streckenabschnitte oder Ortslagen, auf oder an denen die Anlage von Schutzstreifen generell ausgeschlossen ist?

Nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO) dürfen Schutzstreifen nur innerhalb geschlossener Ortschaften markiert werden (VwV-StVO zu § 2 Absatz 4 Satz 2).

No-Gos

Schutzstreifen sind in Kreisverkehren nicht zulässig (VwV-StVO zu § 2 Absatz 4 Satz 2; Kapitel 4.5.1 ERA).

Tempo 30-Zonen-Anordnungen dürfen nur auf

Straßen […] ohne Leitlinien (Zeichen 340)

§ 45 Absatz 1c StVO

eingerichtet werden.

Daher dürfen Schutzstreifen ebenso wenig in Tempo 30-Zonen aufgebracht werden.

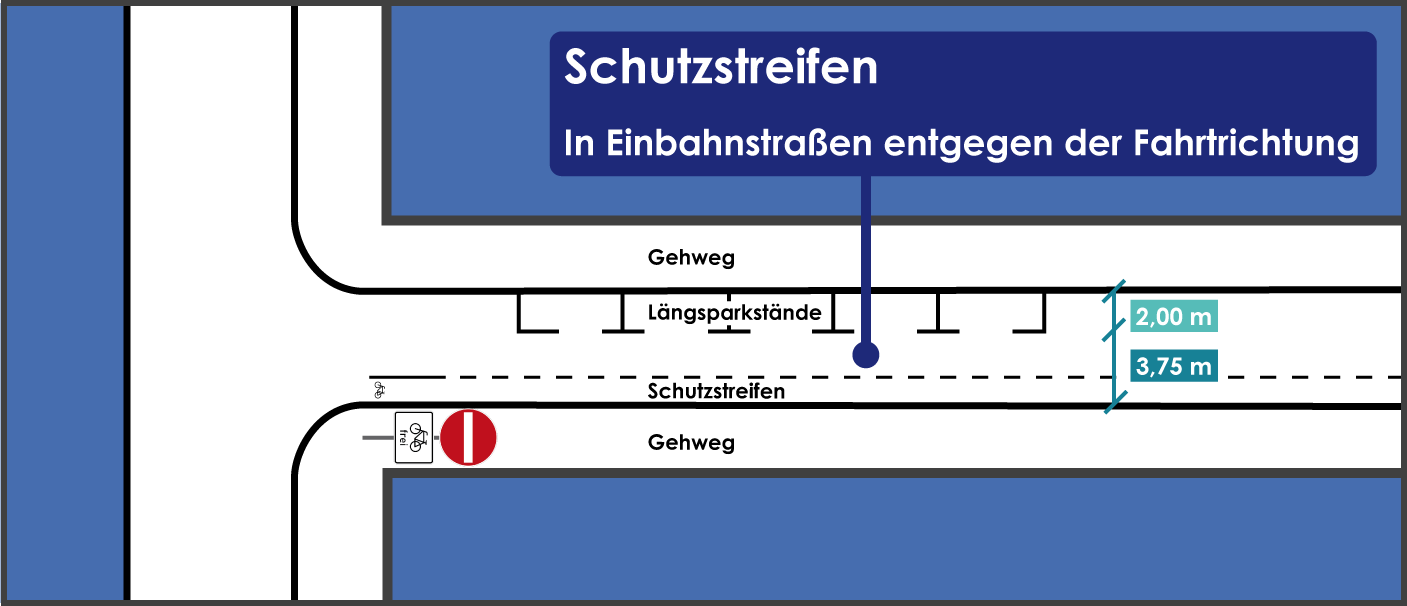

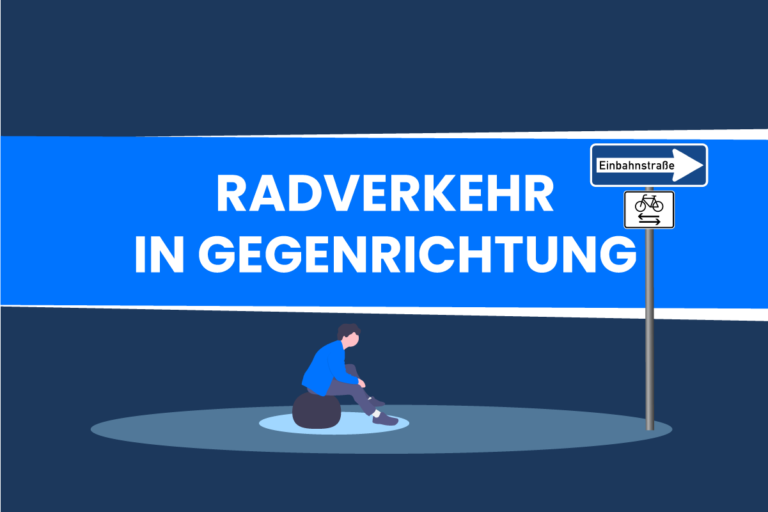

Sonderfall: Einbahnstraße

Schutzstreifen können in Einbahnstraßen entgegen der Fahrtrichtung angelegt werden (Kapitel 7.2 ERA). Dazu müssen in der Einbahnstraße

- mehr als 400 Kraftfahrzeuge in der Spitzenstunde unterwegs sein,

- die zulässige Höchstgeschwindigkeit darf maximal 30 km/h betragen, und

- es muss mindestens eine Fahrbahnbreite von 3,75 m ohne parkende Kraftfahrzeuge zur Verfügung stehen.

Geschwindigkeit

Vielleicht fragst du dich jetzt: Warum ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften eine Voraussetzung für die Anlage von Schutzstreifen?

Tatsächlich können Straßenverkehrsbehörden auf innerörtlichen Straßen die zulässige Höchstgeschwindigkeit erhöhen (§ 45 Absatz 8 StVO).

Innerorts dürfen Schutzstreifen nur bis zu einer Geschwindigkeit von 50 km/h markiert werden (VwV-StVO zu § 2 Absatz 4 Satz 2).

Beispielsweise darf auf einer Straße innerhalb einer geschlossenen Ortschaft auf der durch Verkehrszeichen 274 die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 60 km/h erhöht wurde, kein Schutzstreifen angelegt werden.

Zusammensetzung

Auf dem Streckenabschnitt, auf der ein Schutzstreifen markiert werden soll, spielt auch das Verkehrsaufkommen der Straße eine Rolle.

Eine Mitbenutzung des Schutzstreifens durch den Kraftfahrzeugverkehr darf nur in seltenen Fällen erforderlich sein (VwV-StVO zu § 2 Absatz 4 Satz 2).

Bei hohem Schwerverkehrsaufkommen soll auf die Anlage von Schutzstreifen verzichtet werden. Ein hohes Schwerverkehrsaufkommen liegt bei täglich mehr als 1000 Schwerlastfahrzeugen vor (Kapitel 3.2 ERA).

Breite

Schutzstreifen sind mindestens 1,25 m breit. In der Regel weisen Schutzstreifen eine Breite von 1,50 m auf (Kapitel 3.2 ERA).

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. empfiehlt eine Mindestbreite von 1,85 m.

Schutzstreifen sollen größer ausfallen, wenn sie nicht in voller Breite nutzbar sind. Ein Schutzstreifen kann zum Beispiel durch Rinnen in seiner Befahrbarkeit eingeschränkt sein (Kapitel 3.2 ERA).

Auf dem Fahrbahnteil zwischen den Schutzstreifen – auch Kernfahrbahnbreite genannt – müssen sich zwei Personenkraftwagen gefahrlos begegnen können (VwV-StVO zu § 2 Absatz 4 Satz 2).

Wie breit die Fahrbahn mindestens sein muss, damit Schutzstreifen markiert werden können, und wie sich Schutzstreifen zu Parkständen verhalten, kannst du in meinem Beitrag zur Breite von Schutzstreifen nachlesen.

Markierung

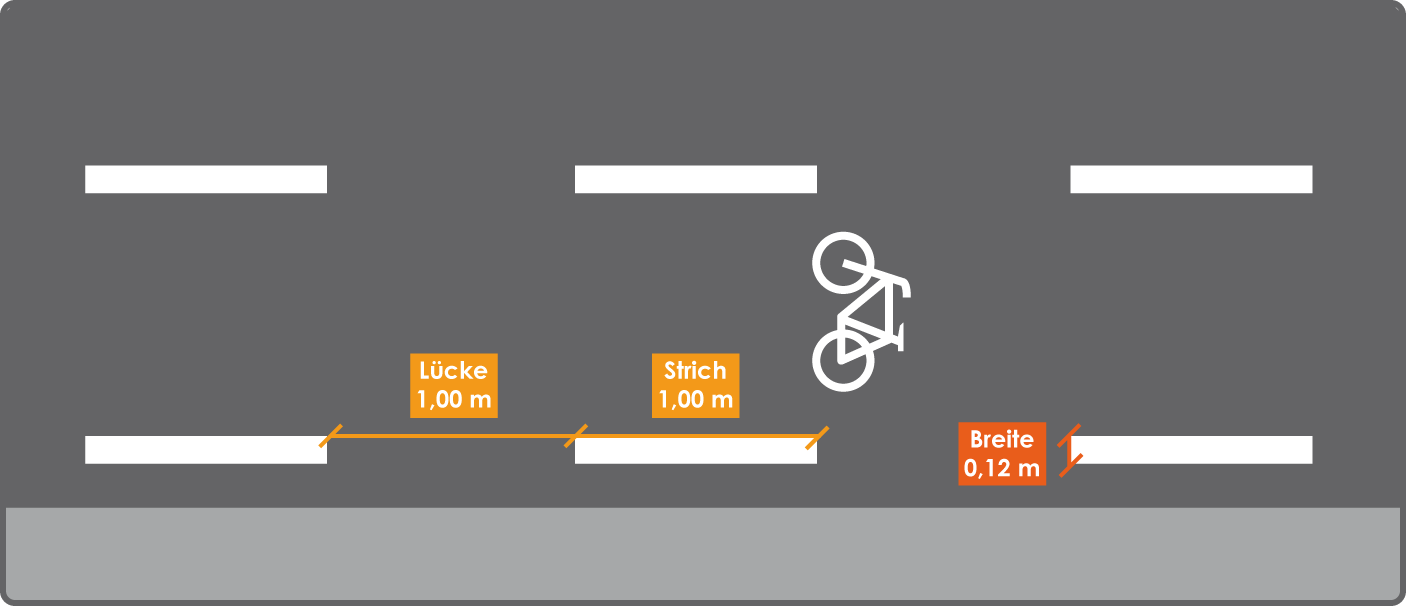

Bei der Markierung von Schutzstreifen muss auf die Dicke der Striche geachtet werden.

Des Weiteren gibt es genaue Vorgaben zum Verhältnis von Strich zu Lücke.

Schutzstreifen werden durch eine Leitlinie (Zeichen 340) markiert (VwV-StVO zu § 2 Absatz 4 Satz 2).

Die Leitlinien sind als Schmalstriche auszuführen (Kapitel 3.2 ERA). Schmalstriche sind 0,12 m breit.

Damit klar ist, um welche Art von Verkehrsfläche es sich bei dem durch eine Leitlinie markierten Straßenteil handelt, wird in regelmäßigen Abständen das Sinnbild „Fahrräder” auf dem Schutzstreifen markiert (Anlage 3 Abschnitt 8 Markierungen laufende Nummer 22 StVO; VwV-StVO zu § 2 Absatz 4 Satz 2; Kapitel 3.2 ERA).

Bei Schutzstreifen folgt auf einen Strich von 1 m Länge, eine Lücke von 1 m Länge. Das Verhältnis zwischen Strich und Lücke ist also 1:1 (VwV-StVO zu Zeichen 340).

In der Fahrbahnmitte wird keine Leitlinie markiert, wenn der Fahrbahnteil zwischen den Schutzstreifen weniger als 5,50 m breit ist (VwV-StVO zu Zeichen 340).

Beidseitig oder einseitig

Sowohl beidseitige, als auch einseitige Schutzstreifen führen zu einer Verringerung der Geschwindigkeit (SVK, Gutachten zum Einsatz und zur Wirkung von einseitigen, alternierenden und beidseitigen Schutzstreifen auf schmalen Fahrbahnen innerorts, S. 61).

Die Anlage von Schutzstreifen auf beiden Seiten führt zu Verbesserungen in beide Fahrtrichtungen.

Bei einseitigen Schutzstreifen kommt es häufig lediglich zu einer Verbesserung des Geschwindigkeitsniveaus in eine Fahrtrichtung (SVK, Gutachten zum Einsatz und zur Wirkung von einseitigen, alternierenden und beidseitigen Schutzstreifen auf schmalen Fahrbahnen innerorts, S. 61).

Schlimmer noch: Bei einseitigen Schutzstreifen kann sich die Verkehrssituation auf der gegenüberliegenden Seite sogar verschlechtern (SVK, Gutachten zum Einsatz und zur Wirkung von einseitigen, alternierenden und beidseitigen Schutzstreifen auf schmalen Fahrbahnen innerorts, S. 61).

Kurzgesagt: Einseitige Schutzstreifen haben sich in der Praxis überwiegend nicht bewährt.

Eine Ausnahme bilden Gefällstrecken. An Gefällstrecken benötigen Radfahrer in den Kurven mehr Platz (Kapitel 3.8 ERA).

Auf Gefällstrecken können asymmetrische Querschnittsaufteilungen ab einer Längsneigung von mehr als 3 % eingesetzt werden (Kapitel 3.8 ERA).

Bei asymmetrischen Querschnittsaufteilungen sollen Radfahrer bergab vorzugsweise auf der Straße geführt werden (Kapitel 3.8 ERA).

Einseitige Schutzstreifen stellen eine asymmetrische Querschnittsaufteilung dar.

Bei Gefällen von mehr als 5 % kommen allerdings Radwege oder Radfahrstreifen, statt Schutzstreifen in Betracht, die zudem breiter als das Regelmaß sein sollten (Kapitel 3.8 ERA).

Einmündungen und Kreuzungen

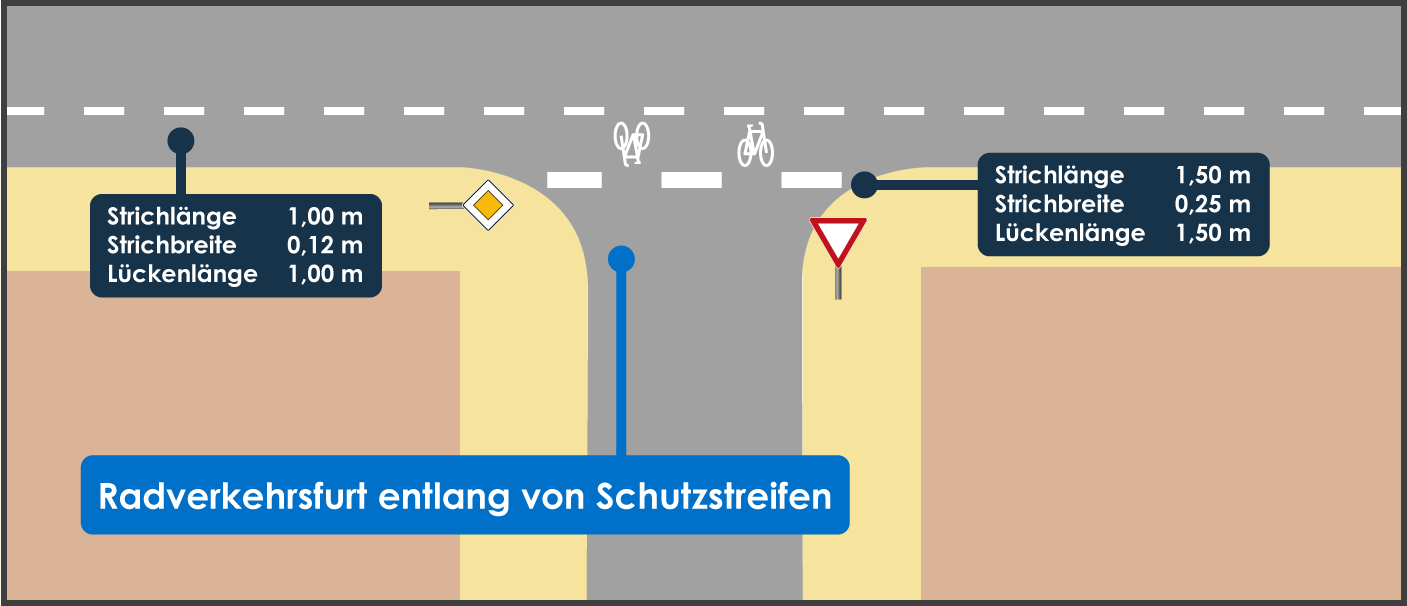

Entlang von Vorfahrtstraßen und Straßen mit einmaliger Vorfahrt werden Schutzstreifen mit Radverkehrsfurten über Kreuzungen und Einmündungen geführt (VwV-StVO zu Zeichen 340).

Genauer gesagt werden an Einmündungen und Kreuzungen auf den Radverkehrsfurten Fahrradpiktogramme quer zur Fahrtrichtung aufgebracht.

In der Praxis sieht das dann so aus:

Bushaltestelle

An Bushaltestellen am Fahrbahnrand und an Buskaps werden Schutzstreifen grundsätzlich unterbrochen (Kapitel 3.11 Bild 20 ERA).

Der Bereich der Haltestelle wird dann mit einer Grenzmarkierung (Zeichen 299) gekennzeichnet (Kapitel 3.11 ERA).

Mittelinsel oder Mittelstreifen

Schutzstreifen werden an Engstellen, zum Beispiel an Mittelinseln oder Mittelstreifen, unterbrochen, wenn die erforderliche Breite zum Markieren eines Schutzstreifens nicht gegeben ist.

Die Fahrbahn muss mindestens 3,50 m breit sein, um an Engstellen einen Schutzstreifen zu markieren. Dabei wird die 3,50 m breite Fahrbahn in einen Schutzstreifen von 1,25 m und eine Kernfahrbahn von 2,25 m Breite unterteilt (Kapitel 3.7 ERA).

Beschilderung

Schutzstreifen werden nicht beschildert (Kapitel 3.2 ERA).

In den Empfehlungen für Radverkehrsanlagen 2010 wird die Aufstellung von absoluten Haltverboten empfohlen, wenn das Halten auf Schutzstreifen verboten werden soll.

Allerdings stellt sich die Frage: Ist das noch zeitgemäß?

Seit Einführung der StVO 2020 darf auf Schutzstreifen nicht mehr gehalten werden (Anlage 3 Abschnitt 8 Markierungen laufende Nummer 22 StVO).

Um das Halten auf Schutzstreifen zu verhindern, muss Zeichen 283 (Absolutes Haltverbot) nicht mehr aufgestellt werden.

Fazit

Ob Schutzstreifen auf dem betreffenden Streckenabschnitt eine geeignete Radverkehrsführung darstellen, und damit als erforderlich eingestuft werden können, kann über die Belastungsbereiche der ERA ermittelt werden.

Schutzstreifen sollten beidseitig angelegt werden. Bei beidseitigen Schutzstreifen kommt es zu einer Verbesserung der Verkehrssituation in beide Fahrtrichtungen.

Einseitige Schutzstreifen sollten nach gründlicher Prüfung nur auf Gefällstrecken erwogen werden.

Hier siehst du nochmal alle Voraussetzungen für die Markierung von Schutzstreifen als kompakte Infografik:

Hat dir dieser Artikel gefallen?

![Fahrradzone: Diese 5 Regeln musst du beachten [+Unterschied zur Fahrradstraße]](https://www.stvo2go.de/wp-content/uploads/fahrradzone-regeln-e1683589864482-768x512.png)