Parkflächenmarkierung aufbringen: Voraussetzungen [+EAR 23]

Parkflächenmarkierungen sind ein wichtiges Instrument, um Stellplätze im Straßenverkehr klar zu ordnen, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und vorhandenen Raum effizient zu nutzen. Doch nicht jede Parkfläche darf einfach nach Belieben markiert werden – ihre Anordnung und Ausgestaltung unterliegt festen rechtlichen und technischen Vorgaben. Dabei spielen sowohl die Voraussetzungen für die verkehrsrechtliche Anordnung als auch die Ausführung nach den Richtlinien für die Markierung von Straßen (RMS) und den Empfehlungen für Anlagen des ruhenden Verkehrs (EAR) eine entscheidende Rolle.

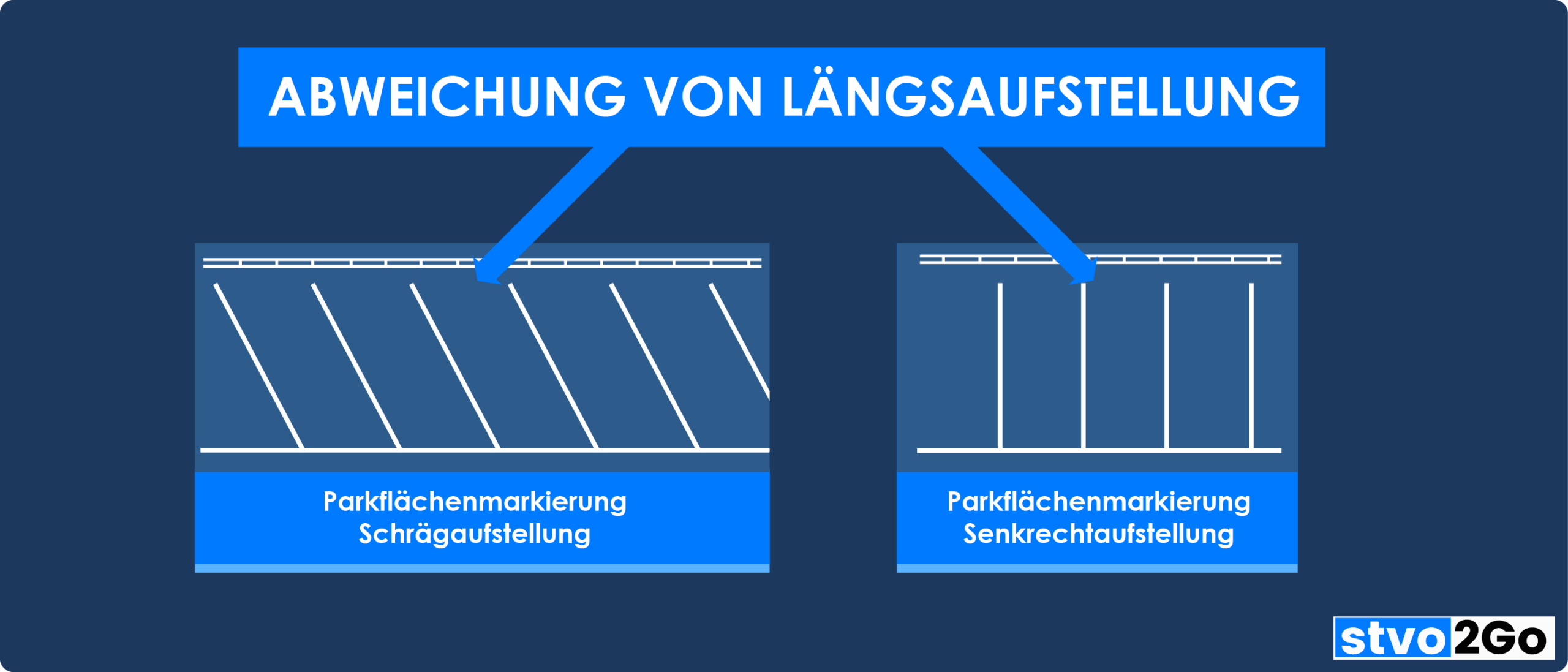

Eine Parkflächenmarkierung ist an Parkuhren vorzunehmen und überall dort, wo von der vorgeschriebenen Längsaufstellung abgewichen werden soll oder das Gehwegparken ohne Anordnung des Verkehrszeichens “Parken auf Gehwegen” (Zeichens 315) zugelassen werden soll.

In diesem Beitrag erfährst du, unter welchen Voraussetzungen Parkflächenmarkierungen aufgebracht werden dürfen, welche rechtlichen Grundlagen gelten und welche gestalterischen Anforderungen dabei zu beachten sind. Dabei werden folgende Fragen beantwortet:

- Wie werden Parkflächenmarkierungen begründet?

- Was ist bei der Markierung von Parkflächenmarkierungen zur Zulassung des Gehwegparkens zu beachten?

- Wie können Parkflächen erkennbar abgegrenzt werden?

- Welche Strichbreite wird bei Parkflächenmarkierungen verwendet?

- Wie breit sind Parkstände bei Bussen und Lastkraftwagen?

- Und viele mehr …

Bereit? Los geht’s!

Rechtsgrundlage

Markierungen, gleich ob als Vorschriftzeichen, Richtzeichen oder als Hinweis auf ein Verkehrszeichen, sind auf der Grundlage von § 45 StVO von der Straßenverkehrsbehörde anzuordnen (Kapitel 1.1 RMS Teil 1).

Sicherheit des Verkehrs

Die Benutzung bestimmter Straßen oder Straßenstrecken kann aus Gründen der Sicherheit des Verkehrs beschränkt werden (§ 45 Absatz 1 Satz 1 StVO).

Ordnung des Verkehrs

Des Weiteren kann die Benutzung bestimmter Straßen oder Straßenstrecken aus Gründen der Ordnung des Verkehrs beschränkt werden (§ 45 Absatz 1 Satz 1 StVO).

Begründung

Vor Anordnung einer Parkflächenmarkierung ist zu prüfen, ob die beabsichtigte Parkflächenmarkierung verhältnismäßig ist.

Man spricht auch vom Verhältnismäßigkeitsgrundsatz.

Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz leitet sich vom Rechtsstaatsprinzip ab (§ 40 VwVfG; Artikel 1 Absatz 3 GG; Artikel 20 Absatz 3 GG).

Er verteidigt die Rechte und Freiheiten der einzelnen Person (BVerfG, Urteil vom 22.05.1990 – 2 BvG 1/88, Randnummer 117).

Jede verkehrsrechtliche Maßnahme muss nach dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz anhand der folgenden Kriterien begründet werden:

- Legitimer Zweck

- Geeignetheit

- Erforderlichkeit

- Angemessenheit

Legitimer Zweck

Verkehrszeichen müssen einen legitimen Zweck verfolgen.

Markierungen sind Verkehrszeichen (§ 39 Absatz 5 StVO).

Parkflächenmarkierungen verfolgen einen legitimen Zweck, wenn sie auf das Allgemeinwohl gerichtet und erlaubt sind.

Straßenverkehrsbehörden können die Benutzung bestimmter Straßen oder Straßenstrecken aus Gründen der Sicherheit des Verkehrs oder Ordnung des Verkehrs beschränken (§ 45 Absatz 1 Nummer 1 StVO).

Demnach ist es Straßenverkehrsbehörden erlaubt, Parkflächenmarkierungen anzuordnen.

Gleichzeitig ist die Aufbringung von Parkflächenmarkierungen auf das Allgemeinwohl gerichtet, da sie der Sicherheit des Verkehrs oder der Ordnung des Verkehrs dienen.

Geeignetheit

Die beabsichtigte Parkflächenmarkierung muss geeignet sein, die Sicherheit des Verkehrs zu gewährleisten oder den Verkehr zu ordnen.

Erforderlichkeit

Die Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) fordert, dass Verkehrszeichen nur dort angeordnet werden, wo dies aufgrund der besonderen Umstände zwingend erforderlich ist (§ 45 Absatz 9 Satz 1 StVO).

Markierungen sind Verkehrszeichen (§ 39 Absatz 5 StVO).

Demnach muss eine Parkflächenmarkierung unter anderem erforderlich sein, damit sie verhältnismäßig ist.

Damit ist gemeint, dass kein anderes milderes, gleich geeignetes Mittel zur Verfügung steht, welches die Verkehrssicherheit gewährleistet oder den Verkehr ordnet.

Des Weiteren ist die Anzahl der Parkflächenmarkierungen auf das erforderliche Maß zu beschränken.

Es muss also die Frage beantwortet werden, wie viele Parkflächenmarkierungen erforderlich sind, damit die Sicherheit des Verkehrs gewährleistet wird oder der Verkehr ausreichend geordnet wird.

Angemessenheit

Staatliche Maßnahmen müssen angemessen sein.

Das bedeutet, dass eine verkehrsrechtliche Anordnung nicht außer Verhältnis zum verfolgten Zweck sein darf.

Die Vorteile für die Allgemeinheit, welche in der Gewährleistung der Sicherheit des Verkehrs oder der Ordnung des Verkehrs begründet sind, dürfen nicht außer Verhältnis zu den Nachteilen für den Einzelnen stehen.

Die Allgemeinheit hat ein Interesse daran, dass auf dem betreffenden Streckenabschnitt, auf dem die Aufbringung von Parkflächenmarkierungen beabsichtigt wird, innerhalb der Parkflächenmarkierungen geparkt wird und die angeordnete Aufstellung eingehalten wird.

Einzelne haben ein Interesse, auf dem betreffenden Streckenabschnitt, auf dem die Aufbringung von Parkflächenmarkierungen beabsichtigt wird, auch außerhalb der Parkflächenmarkierung zu parken oder von der angeordneten Aufstellung abzuweichen.

Damit die Aufbringung einer Parkflächenmarkierung angemessen ist, müssen die Vorteile für die Allgemeinheit an der Aufbringung der Parkflächenmarkierung gegenüber den individuellen Nachteilen überwiegen.

Orte

An Parkuhren

Parkflächenmarkierungen sind an Parkuhren anzuordnen (VwV-StVO zu Anlage 2 laufende Nummer 74, Randnummer 1).

Abweichung von Längsaufstellung

Des Weiteren sind Parkflächenmarkierungen dort aufzubringen, wo von der vorgeschriebenen Längsaufstellung abgewichen werden soll (VwV-StVO zu Anlage 2 laufende Nummer 74, Randnummer 1).

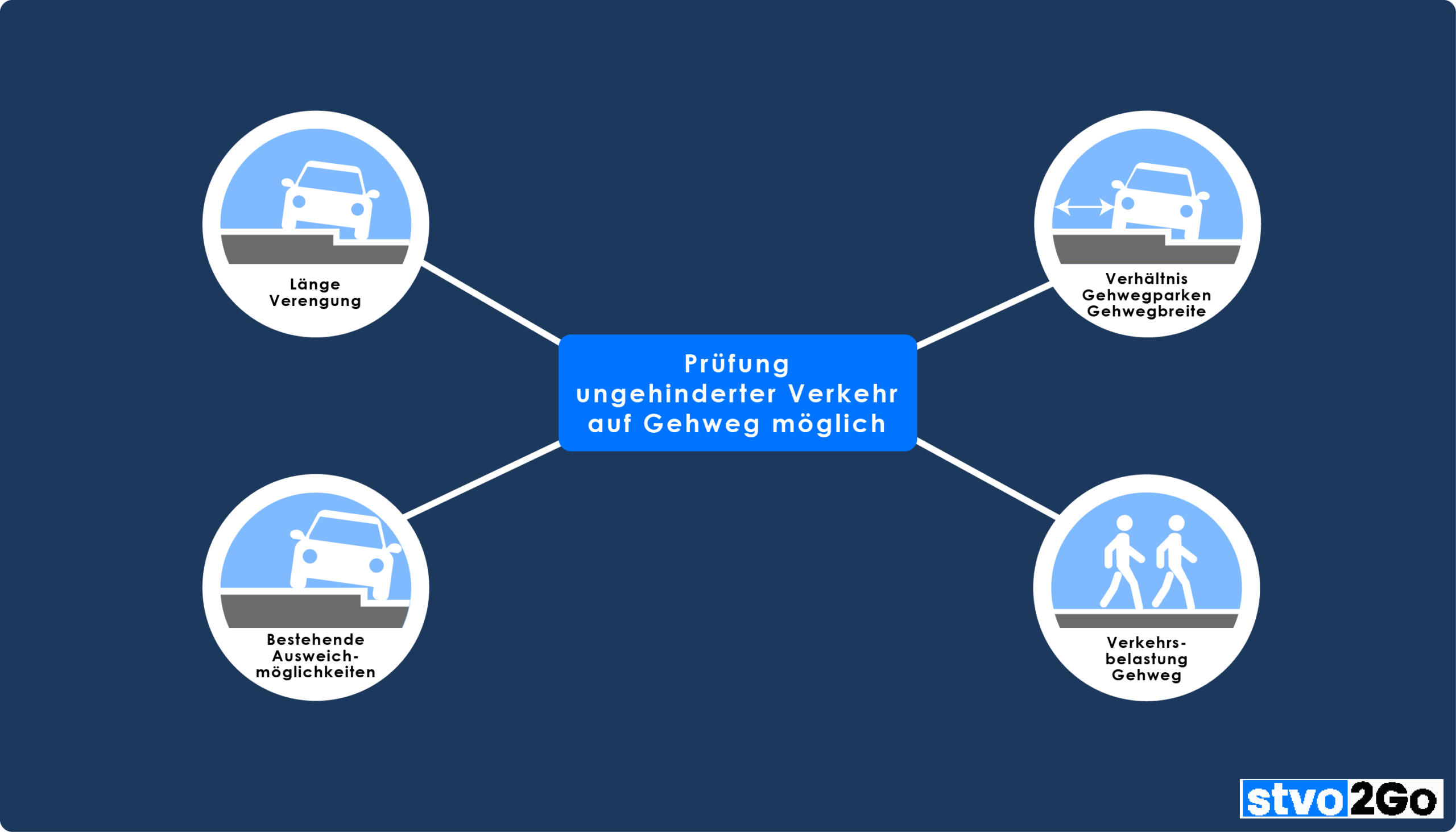

Erlaubtes Gehwegparken

Ferner sind Parkflächenmarkierungen aufzubringen, wenn das Gehwegparken ohne Anordnung des Verkehrszeichens “Parken auf Gehwegen” (Zeichen 315) zugelassen werden soll (VwV-StVO zu Anlage 2 laufende Nummer 74, Randnummer 1).

Das Parken auf Gehwegen darf nur gestattet werden, wenn auch bei Begegnungsverkehr ausreichend Platz für Fußgänger, Kinderwagen und Rollstuhlfahrer ohne Behinderung verbleibt (VwV-StVO zu Anlage 2 laufende Nummer 74, Randnummer 2).

Bei der Beurteilung, ob ein ungehinderter Verkehr möglich ist, sind insbesondere die Länge der Verengung, das Verhältnis der für das Gehwegparken beanspruchten Fläche zur gesamten Gehwegbreite, die Verkehrsbelastung auf dem Gehweg sowie bestehende Ausweichmöglichkeiten einzubeziehen (VwV-StVO zu Anlage 2 laufende Nummer 74, Randnummer 2).

Eine abschließende Entscheidung erfordert stets eine Gesamtbetrachtung der jeweiligen Gegebenheiten (VwV-StVO zu Anlage 2 laufende Nummer 74, Randnummer 2).

Darüber hinaus ist sicherzustellen, dass durch parkende Fahrzeuge weder die Gehwege noch die darunter verlaufenden Leitungen beschädigt werden können, dass der Zugang zu diesen Leitungen erhalten bleibt und dass die Bordsteine ausreichend niedrig sowie abgeschrägt ausgeführt sind (VwV-StVO zu Anlage 2 laufende Nummer 74, Randnummer 2).

Eine Markierung zur Zulassung des Gehwegparkens sollte insbesondere dort in Betracht gezogen werden, wo das Parken nur für eine geringe Zahl von Fahrzeugen zugelassen werden soll (VwV-StVO zu Anlage 2 laufende Nummer 74, Randnummer 2).

Soll das Gehwegparken für viele Fahrzeuge erlaubt werden, so ist die Anordnung des Verkehrszeichens “Parken auf Gehwegen” (Zeichen 315) ratsam (VwV-StVO zu Anlage 2 laufende Nummer 74, Randnummer 2).

Anordnung über das Parken

Parkflächenmarkierungen können überall dort eingesetzt werden, wo eine Anordnung über das Parken getroffen werden soll oder wo einzelne Parkstände oder Parkflächen geschaffen werden sollen (Kapitel 5.1 RMS Teil 1).

Ausgestaltung

Mögliche Abgrenzung der Parkflächen

Die erkennbare Abgrenzung der Parkflächen kann mit Markierungen, Markierungsknopfreihen oder durch eine abgesetzte Pflasterlinie erfolgen (VwV-StVO zu Anlage 2 laufende Nummer 74, Randnummer 1).

Farbe

Markierungen sind grundsätzlich weiß (§ 39 Absatz 5 Satz 2 StVO; Kapitel 1.2 RMS Teil 1).

Folglich sind dauerhaft aufgebrachte Parkflächenmarkierungen weiß.

Vorübergehend gültige Markierungen sind gelb. Sie heben weiße Markierungen auf (§ 39 Absatz 5 Satz 3 StVO; Kapitel 1.2 RMS Teil 1).

Demnach sind vorübergehend gültige Parkflächenmarkierungen gelb und heben weiße Parkflächenmarkierungen auf.

Markierungszeichen und Strichbreite

Parkflächenmarkierungen werden in der Regel als durchgehende Schmalstriche markiert (Kapitel 2.1.2 RMS Teil 1; Kapitel 5.1 RMS Teil 1; Kapitel 4.1.1 RMS Teil 2).

Parkflächenmarkierungen als durchgehende Schmalstriche auf anderen Straßen sind 0,12 m breit (Kapitel 2.1.1 RMS Teil 1; Kapitel 4.1.1 RMS Teil 2).

Die Parkstände oder Parkflächen werden ganz oder teilweise durch Schmalstriche begrenzt (Kapitel 5.1 RMS Teil 1; Kapitel 4.1.1 RMS Teil 2).

In der Regel reicht eine Kennzeichnung der Parkstandsecken aus (VwV-StVO zu Anlage 2 laufende Nummer 74, Randnummer 1).

Auch die Richtlinien für die Markierung von Straßen (RMS) weisen in Bezug auf Parkflächenmarkierungen darauf hin, dass der gewünschte Zweck aus gestalterischen und wirtschaftlichen Gründen mit geringstmöglichem Markierungsaufwand erreicht werden sollte (Kapitel 4.1.1 RMS Teil 2).

Alternativ können Längsparkstände jedoch auch durch Markierung eines durchgehenden Breitstrichs gekennzeichnet werden (Kapitel 4.1.2 RMS Teil 2).

Parkstreifen neben der Fahrbahn, welche mit durchgehenden Breitstrichen gekennzeichnet werden, sind auf anderen Straßen 0,25 m breit (Kapitel 2.1.1 RMS Teil 1; Kapitel 4.1.2 RMS Teil 2).

Varianten

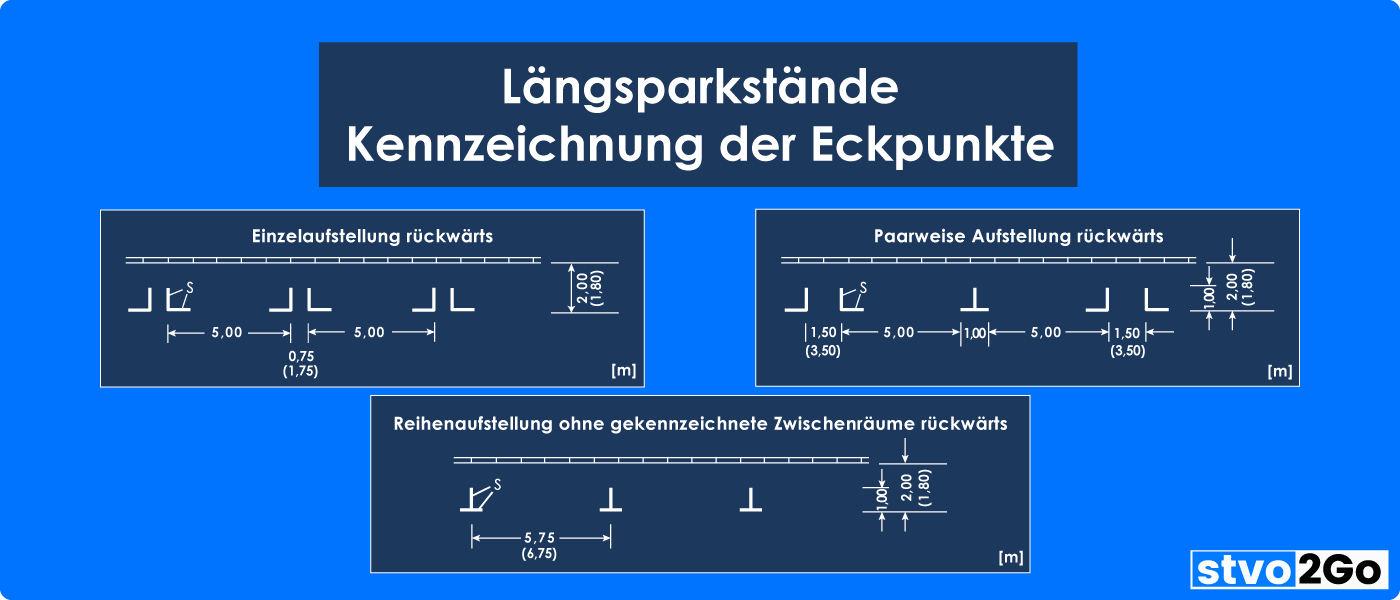

Längsparkstände

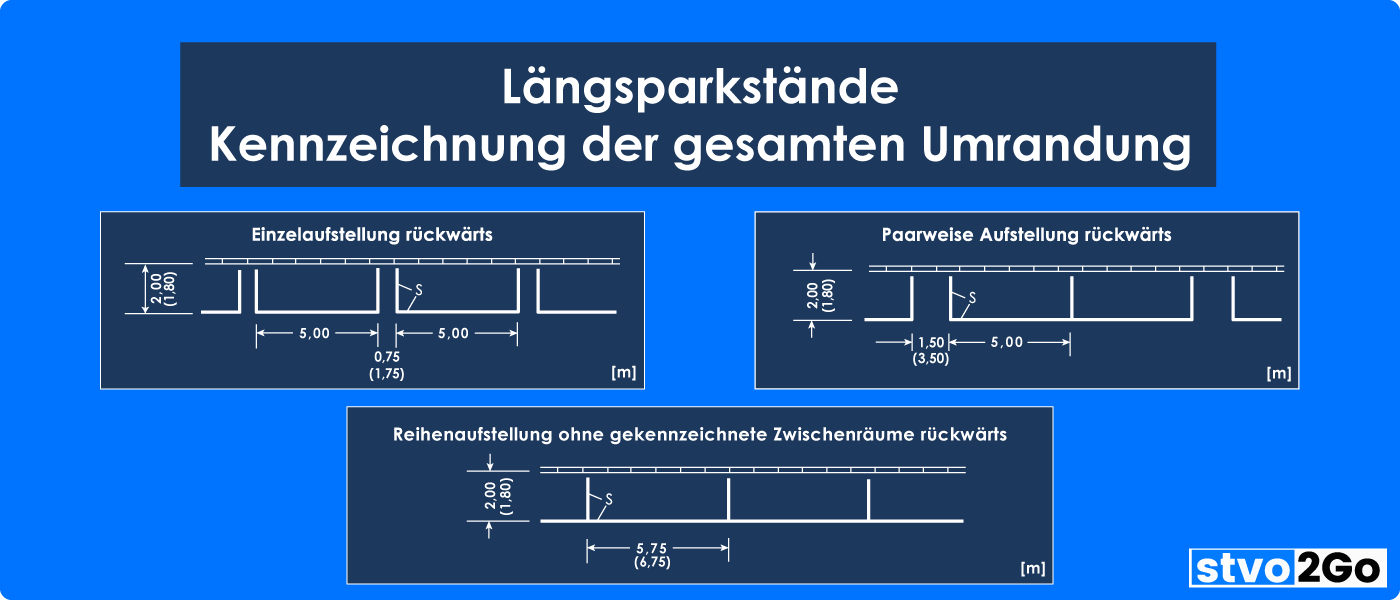

Die Regelbreite von Parkständen am Fahrbahnrand beträgt laut den Richtlinien für die Markierung von Straßen (RMS) 2,00 m, die Mindestbreite 1,80 m (Kapitel 4.1.2 RMS Teil 2).

Nach den Vorgaben der Empfehlungen für Anlagen des ruhenden Verkehrs (EAR 23) beträgt die Regelbreite bei Längsparkständen neben einem Hochbord mit sich daran anschließendem Sicherheitsraum der begehbaren Fläche 2,00 m (Kapitel 3.4.1 EAR 23).

Entgegen den Vorgaben der Richtlinien für die Markierung von Straßen (RMS) sprechen die Empfehlungen für Anlagen des ruhenden Verkehrs (EAR) bei Längsparkständen lediglich von der Regelbreite. Eine Mindestbreite erwähnen die Empfehlungen für Anlagen des ruhenden Verkehrs (EAR) bei Längsparkständen nicht (Kapitel 3.4.1 EAR 23).

Neben Mauern, Brüstungen usw. soll eine Parkstandbreite von mindestens 2,50 m gewählt werden, um das Aussteigen und Einsteigen auf der Beifahrerseite zu ermöglichen (Kapitel 3.4.1 EAR 23).

Bei Längsparkständen genügt es in der Regel die Eckpunkte der Parkstände zu kennzeichnen (Kapitel 4.1.2 RMS Teil 2).

Das auf der obigen Abbildung genannte Breitenmaß 1,80 m in Klammern stellt die Mindestbreite dar (Kapitel 4.1.2 RMS Teil 2).

Die auf der obigen Abbildung genannten Längenmaße in Klammern gelten für das Vorwärtseinparken (Kapitel 4.1.2 Bild 56 RMS Teil 2).

Die Markierung der gesamten Umrandung ist notwendig, wenn einer der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist (Kapitel 4.1.2 RMS Teil 2):

- Vereinzelt auftretende Parkstände

- Hervorhebung einzelner Parkstände (zum Beispiel Schwerbehindertenparkplatz)

- Markierung der Eckpunkte kann aufgrund der örtlichen Situation zu Missverständnissen führen

Das auf der obigen Abbildung genannte Breitenmaß 1,80 m in Klammern stellt die Mindestbreite dar (Kapitel 4.1.2 RMS Teil 2).

Die auf der obigen Abbildung genannten Längenmaße in Klammern gelten für das Vorwärtseinparken (Kapitel 4.1.2 Bild 56 RMS Teil 2).

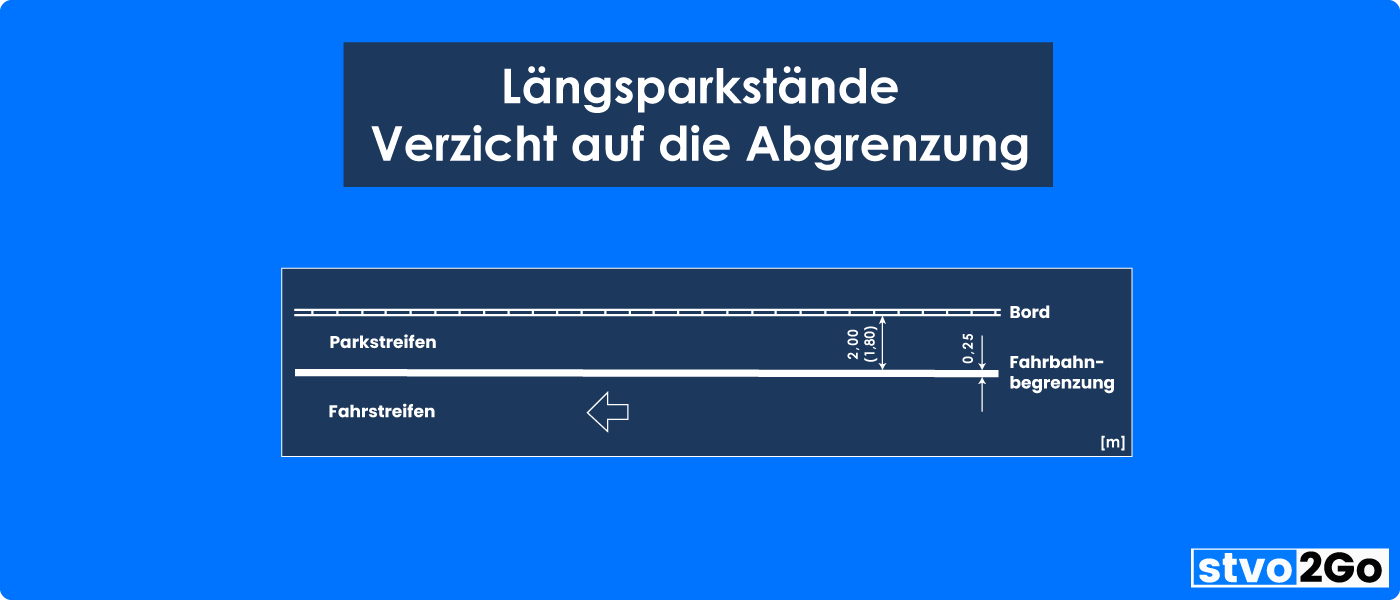

Um das Parken variabler zu gestalten, kann bei Längsaufstellung als Variante auf die Abgrenzung der einzelnen Parkstände verzichtet werden (Kapitel 4.1.2 RMS Teil 2).

Das auf der obigen Abbildung genannte Breitenmaß 1,80 m in Klammern stellt die Mindestbreite dar (Kapitel 4.1.2 RMS Teil 2).

Außerhalb bebauter Gebiete müssen Parkstreifen und Parkbuchten neben der Fahrbahn zusätzlich durch Verkehrszeichen “Parken” (Zeichen 314) gekennzeichnet werden (Kapitel 4.1.2 RMS Teil 2).

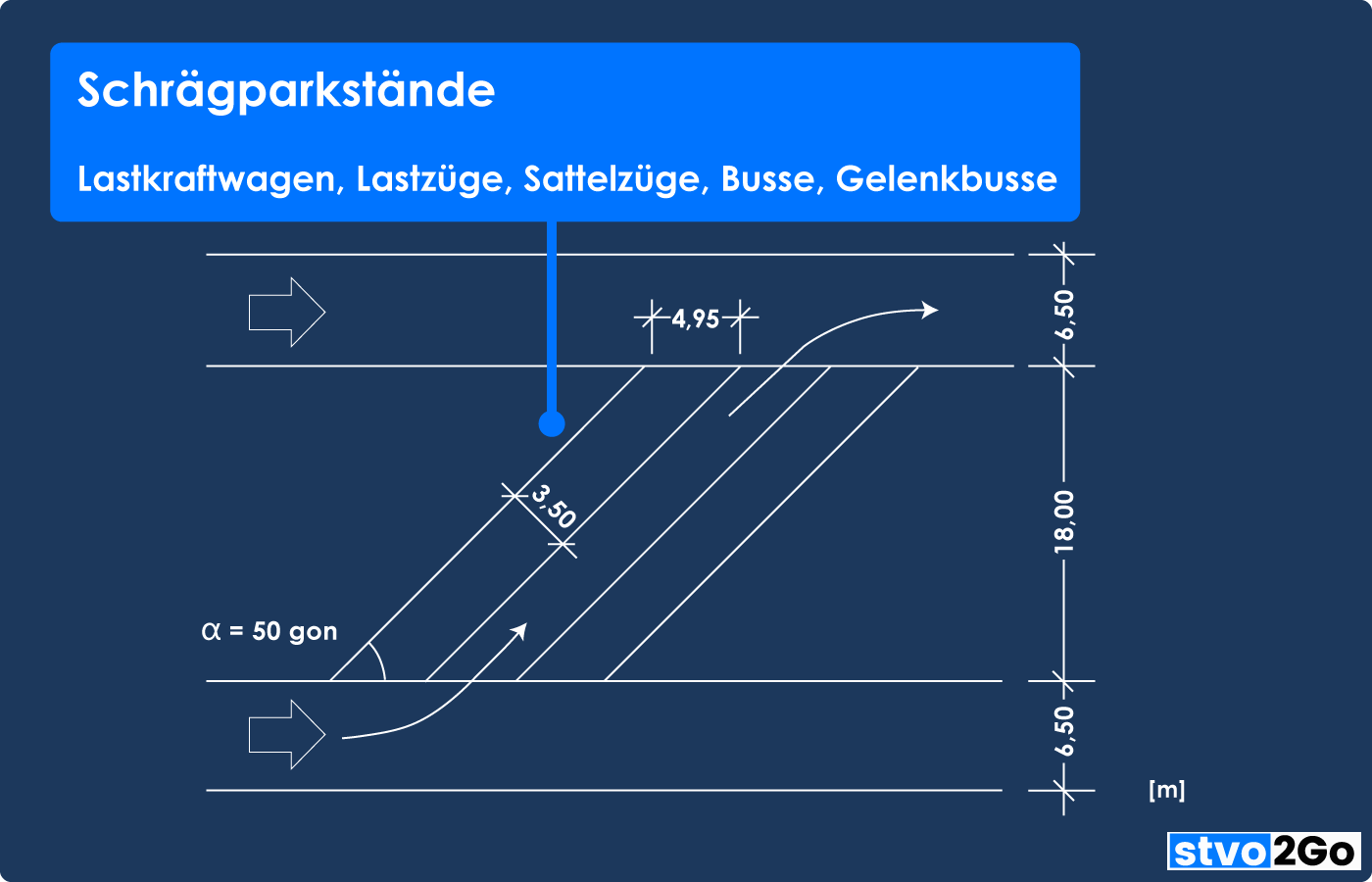

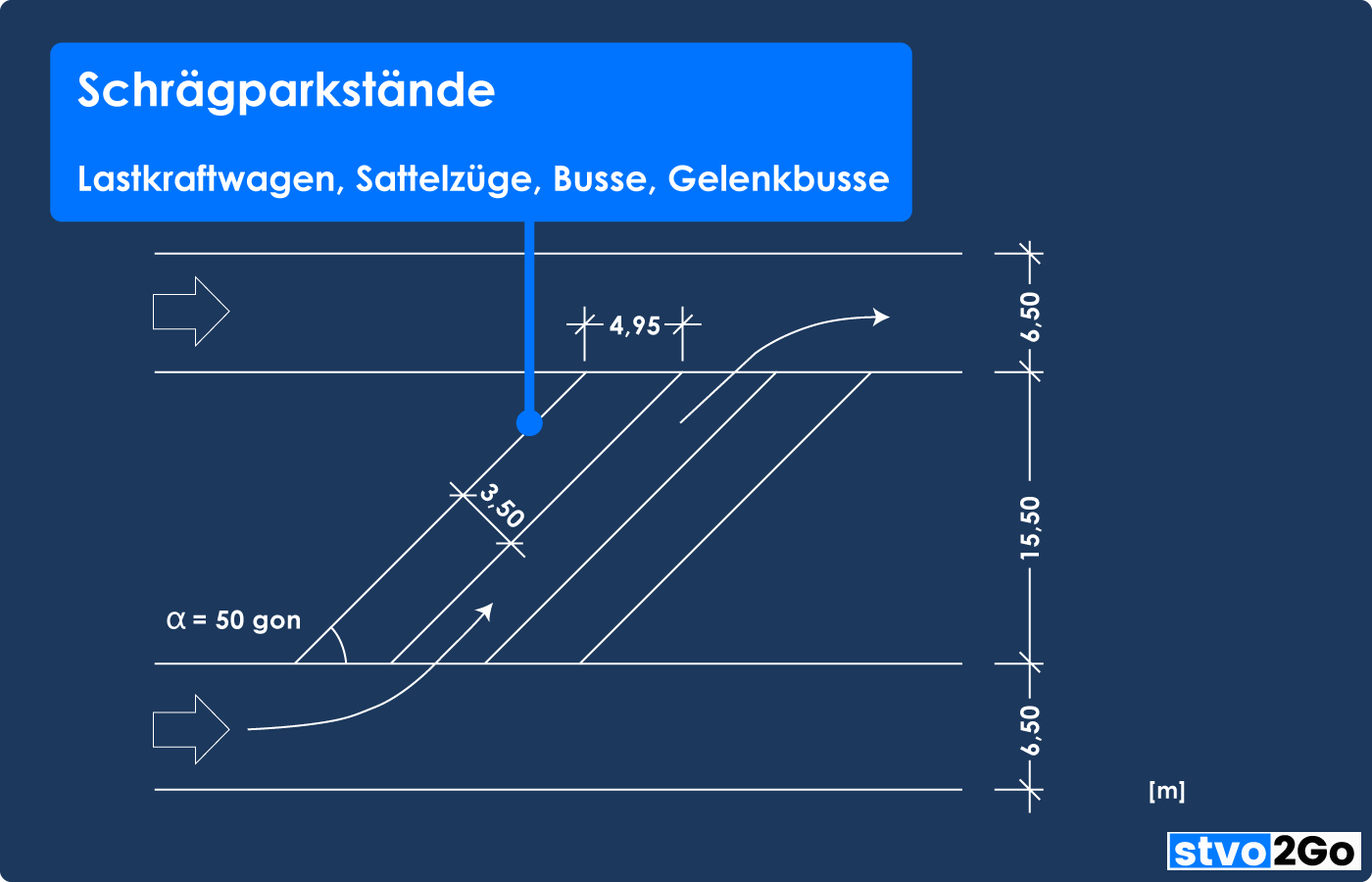

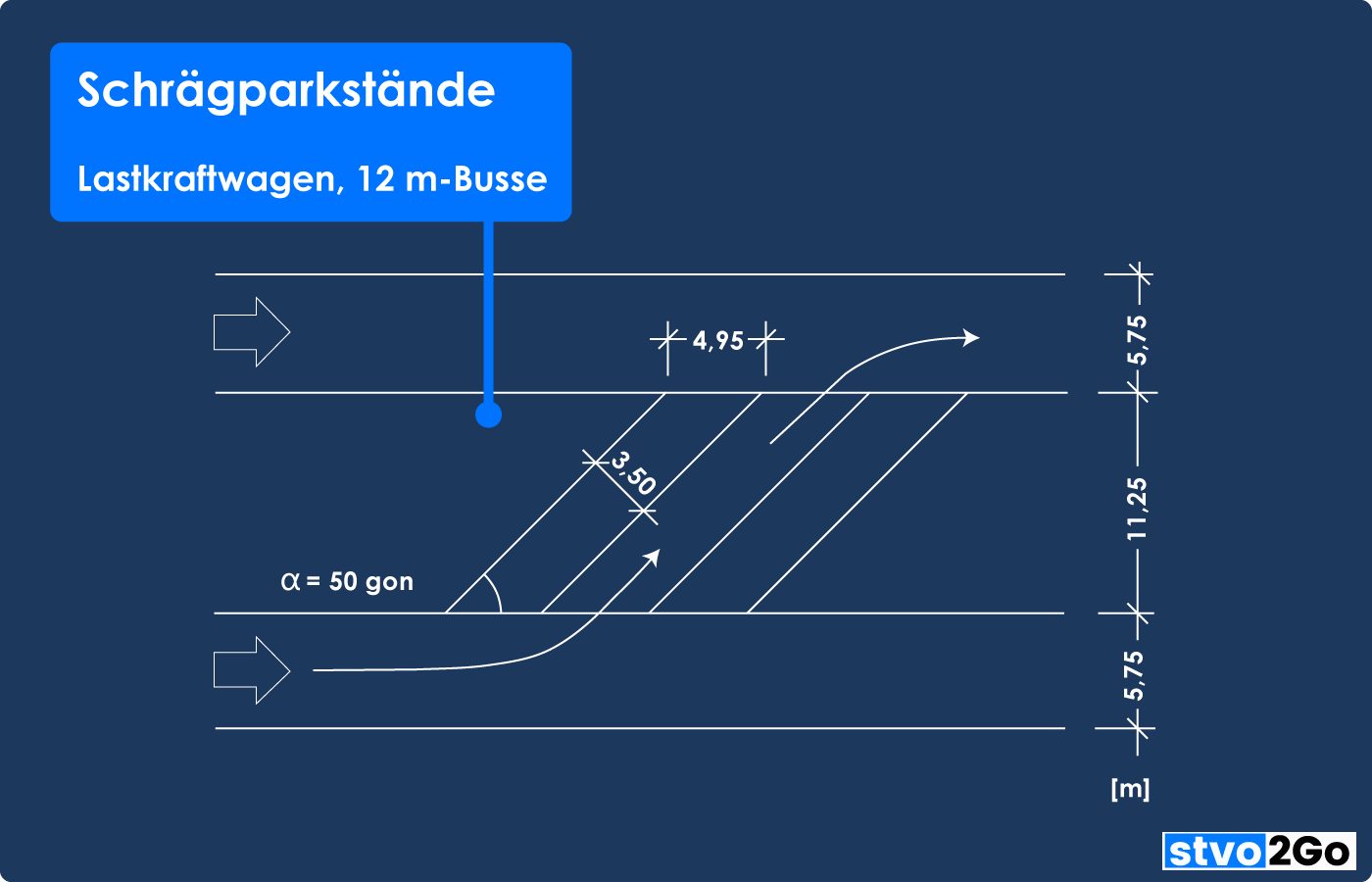

Schrägparkstände

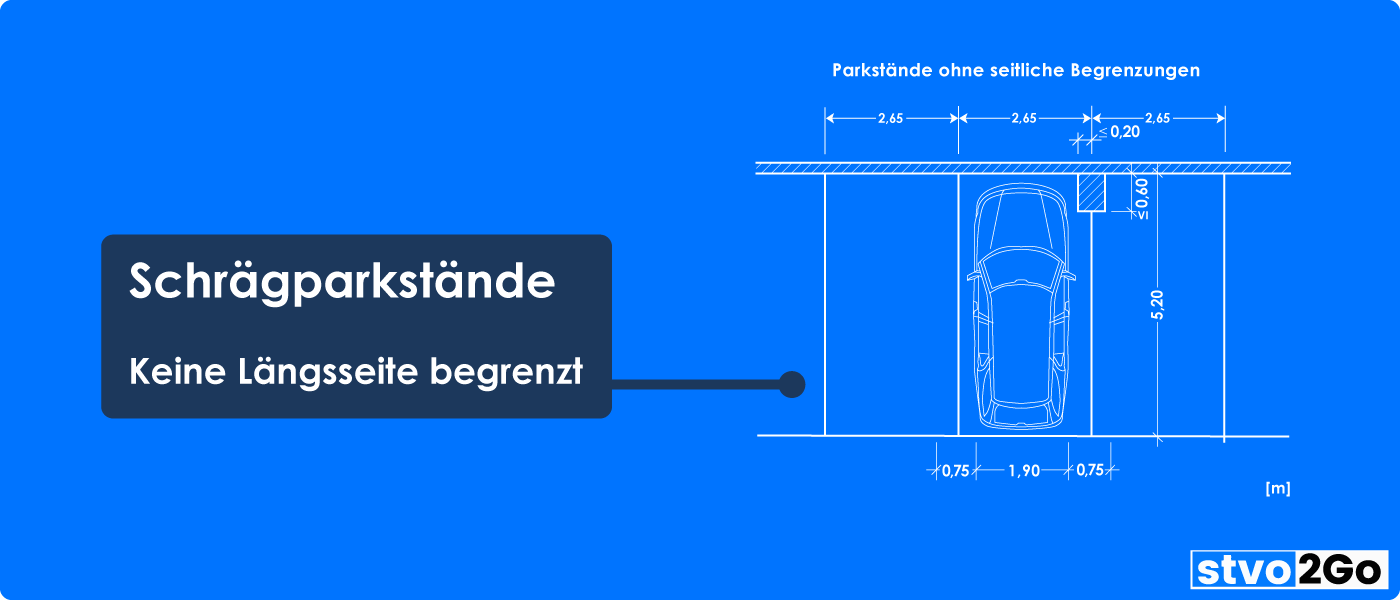

Die Breite von Schrägparkständen beträgt 2,65 m, wenn keine Längsseite durch aufgehende Bauwerksteile oder Absperrungen ganz oder teilweise begrenzt ist (Kapitel 3.4.2 EAR 23).

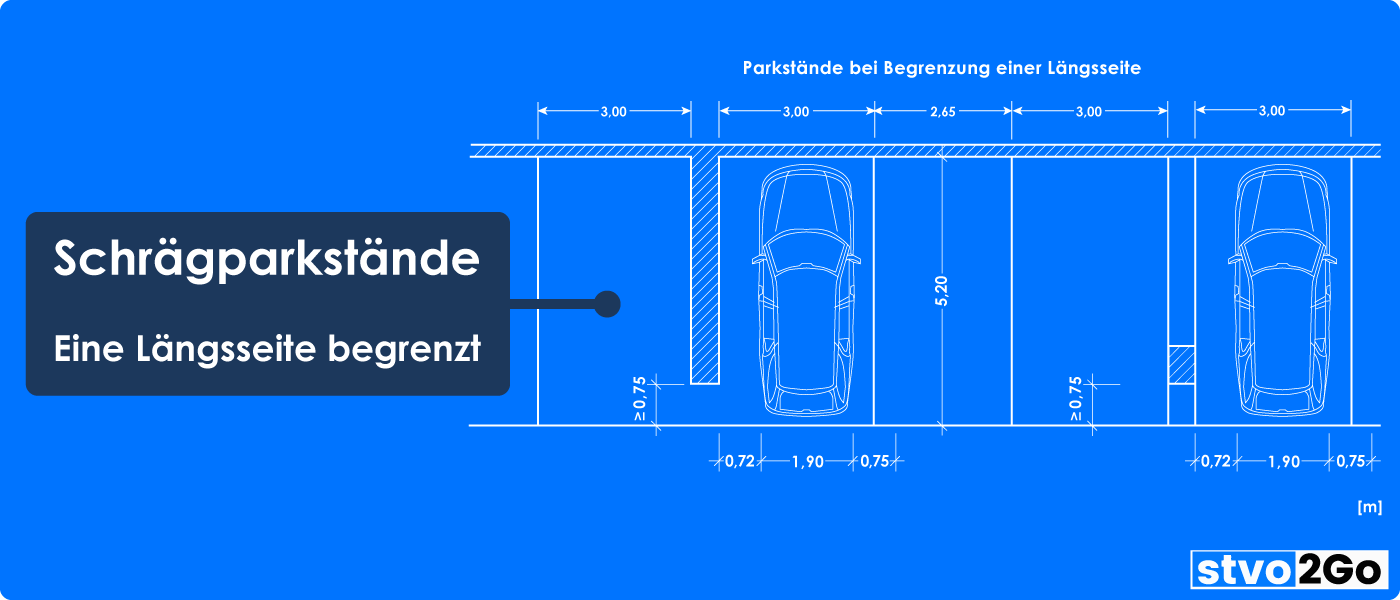

Wenn eine Längsseite durch aufgehende Bauwerksteile oder Absperrungen ganz oder teilweise begrenzt ist, beträgt die Breite von Schrägparkständen 3,00 m (Kapitel 3.4.2 EAR 23).

Die Breite von Schrägparkständen beträgt 3,05 m, wenn jede Längsseite durch aufgehende Bauwerksteile oder Absperrungen ganz oder teilweise begrenzt ist (Kapitel 3.4.2 EAR 23).

Zu aufgehende Bauwerksteile zählen auch Stützen auf halber Parkstandlänge, weil sie das Öffnen der Fahrzeugtüren behindern (Kapitel 3.4.2 EAR 23).

Die Parkstandbreite für Menschen mit Behinderungen beträgt 3,65 m und neben festen Einbauten 4,05 m (EAR 23 Korrekturen Stand Februar 2025 Seite 2; Kapitel 3.4.2 EAR 23).

Parkstände in Regelbreite sind für Menschen mit Behinderungen zulässig, wenn eine ausreichende Bewegungsfläche mit mindestens 1,50 m Breite vorhanden ist (Kapitel 3.4.2 EAR 23).

Eine ausreichende Bewegungsfläche kann zum Beispiel in Form eines Gehwegs vorliegen (Kapitel 3.4.2 EAR 23).

Doppelparkstände, bei denen sich die Bewegungsflächen überlagern, sollen vermieden werden, da dadurch eine bestimmte Einparkrichtung erzwungen wird (EAR 23 Korrekturen Stand Februar 2025 Seite 2; Kapitel 3.4.2 EAR 23).

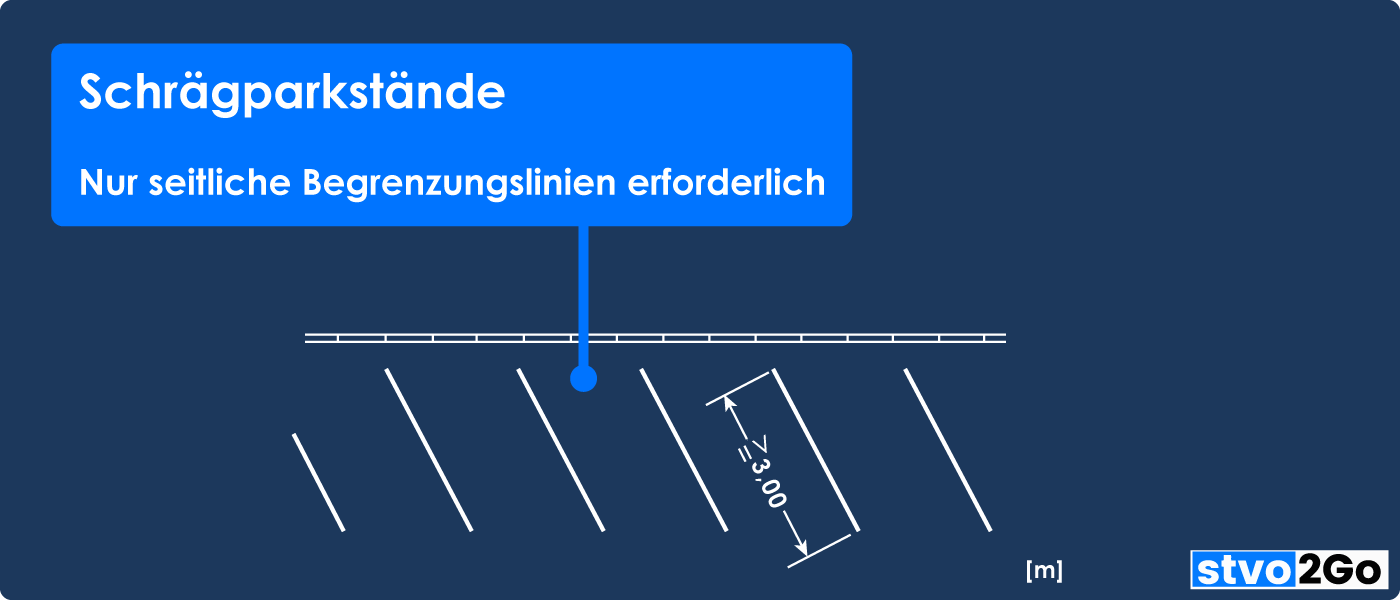

Im Regelfall sind bei Schrägparkständen nur die seitlichen Begrenzungslinien erforderlich (Kapitel 4.1.2 RMS Teil 2).

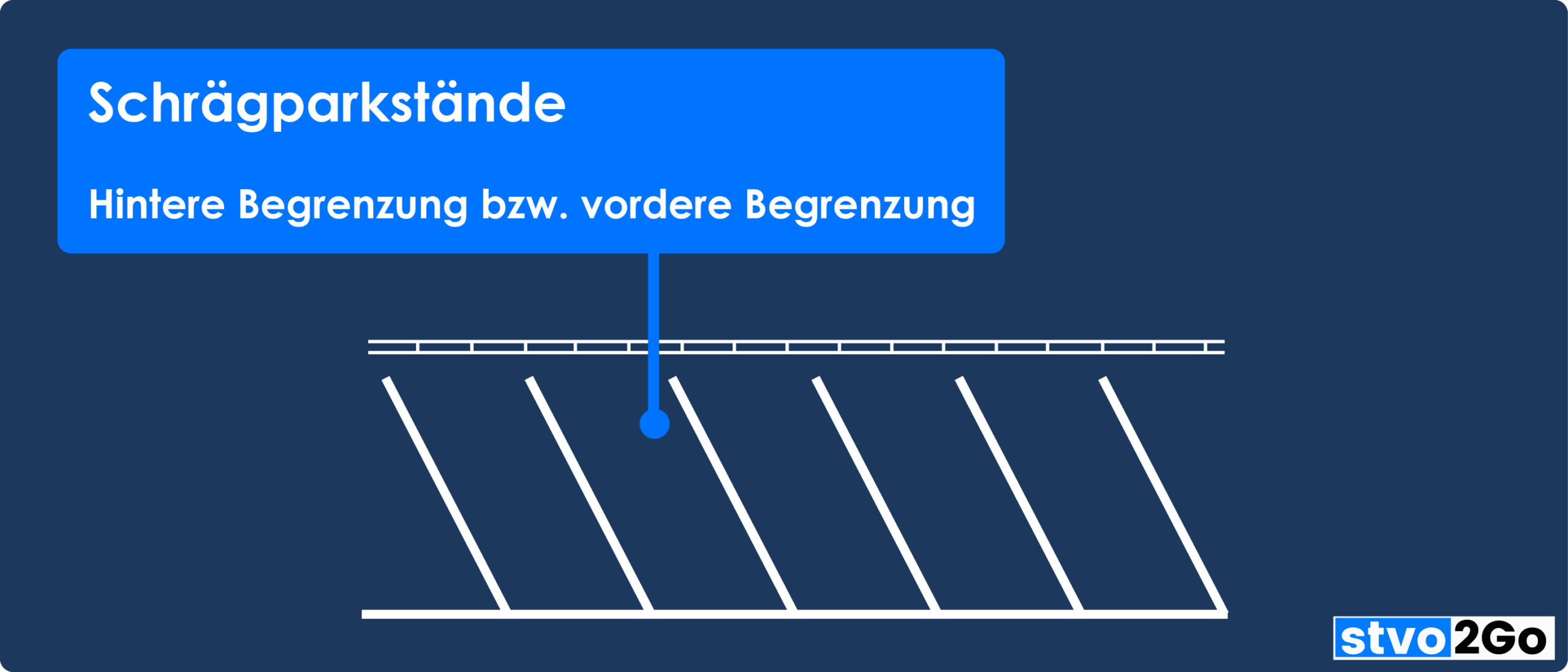

Die hintere Begrenzung der Schrägparkstände bzw. die vordere Begrenzung der Schrägparkstände ist notwendig, wenn einer der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist (Kapitel 4.1.2 RMS Teil 2):

- Missverständnisse aufgrund der örtlichen Situation sind zu erwarten

- Verhinderung des Hinausragens parkender Fahrzeuge über eine bestimmte Linie

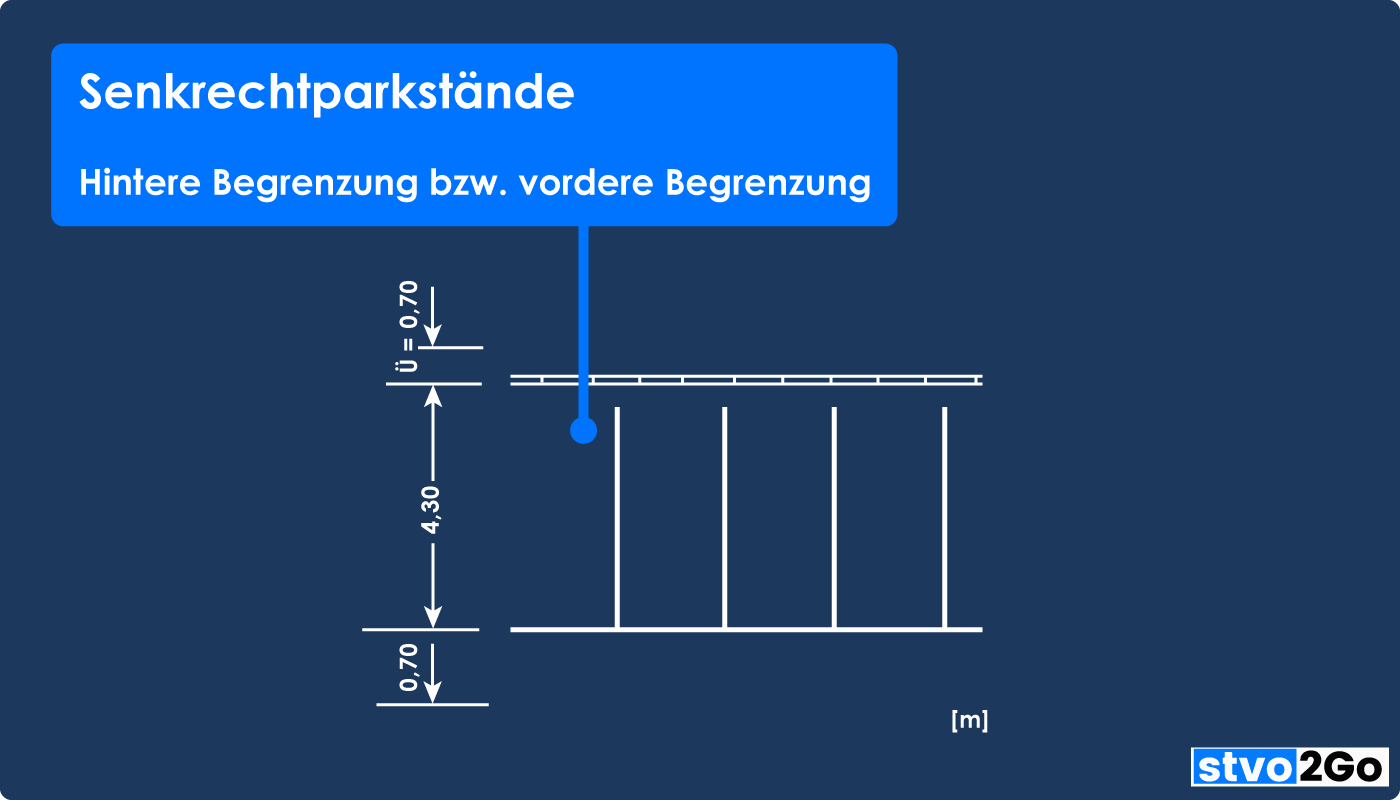

Senkrechtparkstände

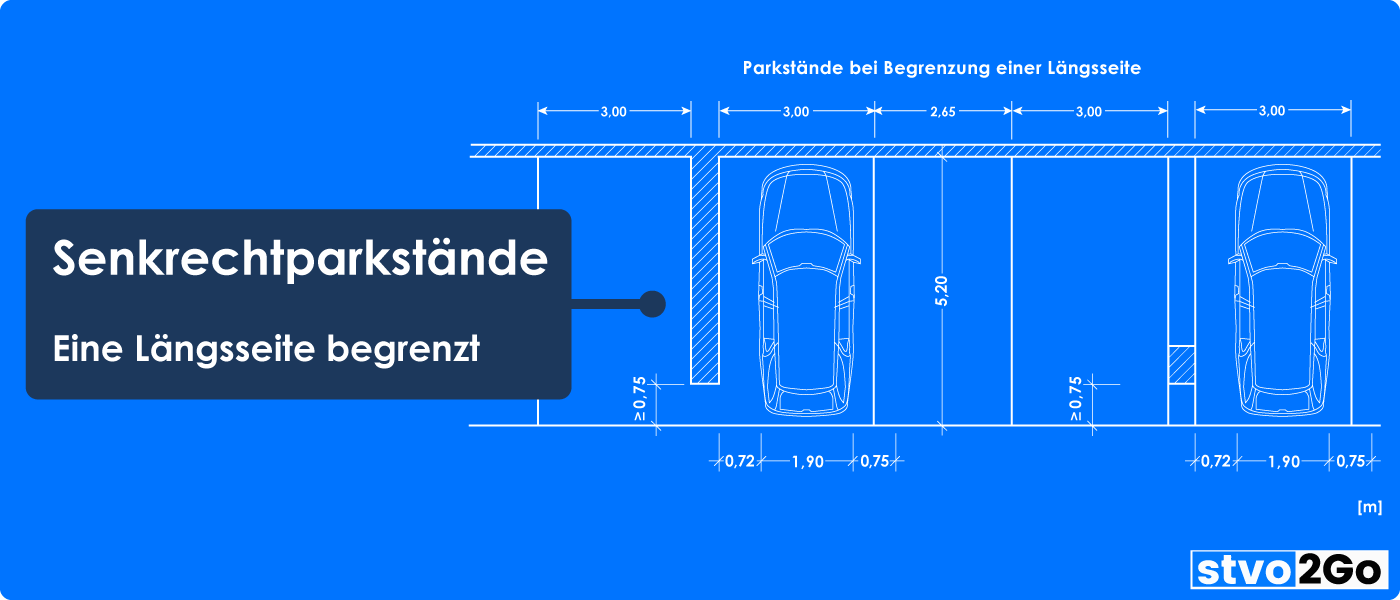

Die Breite von Senkrechtparkständen beträgt 2,65 m, wenn keine Längsseite durch aufgehende Bauwerksteile oder Absperrungen ganz oder teilweise begrenzt ist (Kapitel 3.4.2 EAR 23).

Wenn eine Längsseite durch aufgehende Bauwerksteile oder Absperrungen ganz oder teilweise begrenzt ist, beträgt die Breite von Senkrechtparkständen 3,00 m (Kapitel 3.4.2 EAR 23).

Die Breite von Senkrechtparkständen beträgt 3,05 m, wenn jede Längsseite durch aufgehende Bauwerksteile oder Absperrungen ganz oder teilweise begrenzt ist (Kapitel 3.4.2 EAR 23).

Zu aufgehende Bauwerksteile zählen auch Stützen auf halber Parkstandlänge, weil sie das Öffnen der Fahrzeugtüren behindern (Kapitel 3.4.2 EAR 23).

Die Parkstandbreite für Menschen mit Behinderungen beträgt 3,65 m und neben festen Einbauten 4,05 m (EAR 23 Korrekturen Stand Februar 2025 Seite 2; Kapitel 3.4.2 EAR 23).

Parkstände in Regelbreite sind für Menschen mit Behinderungen zulässig, wenn eine ausreichende Bewegungsfläche mit mindestens 1,50 m Breite vorhanden ist (Kapitel 3.4.2 EAR 23).

Eine ausreichende Bewegungsfläche kann zum Beispiel in Form eines Gehwegs vorliegen (Kapitel 3.4.2 EAR 23).

Doppelparkstände, bei denen sich die Bewegungsflächen überlagern, sollen vermieden werden, da dadurch eine bestimmte Einparkrichtung erzwungen wird (EAR 23 Korrekturen Stand Februar 2025 Seite 2; Kapitel 3.4.2 EAR 23).

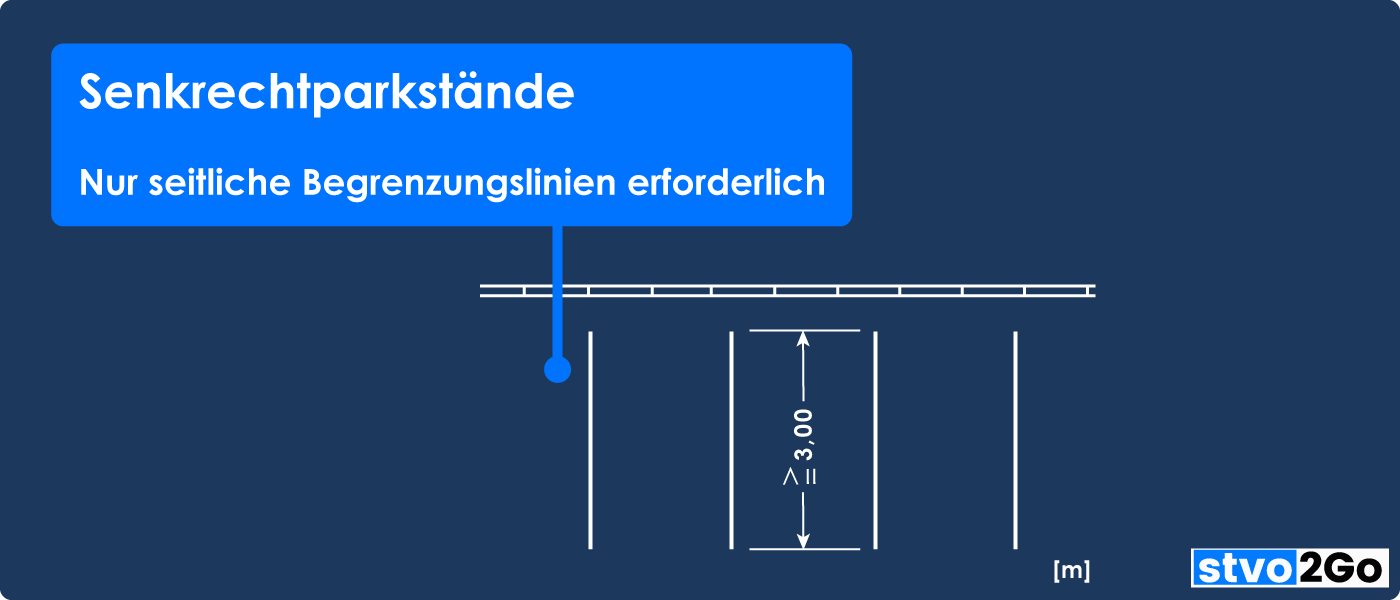

Im Regelfall sind bei Senkrechtparkständen nur die seitlichen Begrenzungslinien erforderlich (Kapitel 4.1.2 RMS Teil 2).

Die hintere Begrenzung der Senkrechtparkstände bzw. die vordere Begrenzung der Senkrechtparkstände ist notwendig, wenn einer der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist (Kapitel 4.1.2 RMS Teil 2):

- Missverständnisse aufgrund der örtlichen Situation sind zu erwarten

- Verhinderung des Hinausragens parkender Fahrzeuge über eine bestimmte Linie

Erlaubtes Gehwegparken

Nach den Richtlinien für die Markierung von Straßen (RMS) dürfen Parkflächenmarkierungen auf Gehwegen nur im Zusammenhang mit den Verkehrszeichen “Parken auf Gehwegen” (Zeichen 315) angewendet werden (Kapitel 4.1.3 RMS Teil 2).

Laut der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) erlaubt eine Parkflächenmarkierung auf Gehwegen jedoch das Parken für Fahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse bis zu 2,8 t (Anlage 2 laufende Nummer 74 StVO).

Auch nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO) soll die Zulassung des Gehwegparkens durch Parkflächenmarkierung ohne die Anordnung des Verkehrszeichens “Parken auf Gehwegen” (Zeichen 315) erfolgen (VwV-StVO zu Anlage 2 laufende Nummer 74 StVO).

Sowohl die Regelungen zu Parkflächenmarkierungen in der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO), als auch die Regelungen zu Parkflächenmarkierungen der Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO) sind aktueller als die Vorgaben der Richtlinien für die Markierung von Straßen (RMS).

Meiner Meinung nach ist die Regelung der Richtlinien für die Markierung von Straßen (RMS), dass Parkflächenmarkierungen auf Gehwegen nur im Zusammenhang mit den Verkehrszeichen “Parken auf Gehwegen” (Zeichen 315) angewendet werden dürfen veraltet.

Demnach sollte die Zulassung des Gehwegparkens durch Parkflächenmarkierung ohne die Anordnung des Verkehrszeichens “Parken auf Gehwegen” (Zeichen 315) erfolgen.

Bei Längsaufstellung kann es genügen nur die auf dem Gehweg liegenden Teile der Parkstände zu markieren (Kapitel 4.1.3 RMS Teil 2).

Bei Schräg- und Senkrechtaufstellung sind auch die in der Fahrbahn liegenden Parkstandteile zu kennzeichnen (Kapitel 4.1.3 RMS Teil 2).

Um das Parken variabler zu gestalten, kann bei Längsaufstellung als Variante auf die Abgrenzung der einzelnen Parkstände verzichtet werden (Kapitel 4.1.3 RMS Teil 2).

Busse und Lastkraftwagen

Bei Schrägparkständen und Senkrechtparkständen für Busse und Lastkraftwagen beträgt die Regelparkstandbreite 3,50 m (Kapitel 3.5.1 EAR 23).

Bei einer Regelparkstandbreite von 3,50 m ist auch Einsteigen und Aussteigen möglich (Kapitel 3.5.1 EAR 23).

Sofern zwischen den abgestellten Fahrzeugen beladen und entladen wird, sollte die Parkstandbreite für alle Aufstellungsarten auf 4,00 m bis 4,50 m vergrößert werden (Kapitel 3.5.1 EAR 23).

Die Empfehlungen für Anlagen des ruhenden Verkehrs Ausgabe 2005 (EAR 05) enthielt Bilder zur Schrägaufstellung für Lastkraftwagen und Busse:

Laut Vorbemerkungen der EAR 23 ersetzen die Empfehlungen für Anlagen des ruhenden Verkehrs Ausgabe 2023 (EAR 23) die Empfehlungen für Anlagen des ruhenden Verkehrs Ausgabe 2005 (EAR 05).

Die Bilder zur Schrägaufstellung für Lastkraftwagen und Busse aus der EAR 05 wurden aus der EAR 23 gestrichen.

Hinsichtlich der üblicherweise verwendeten Schrägaufstellung mit α = 50 gon/45° verweist die EAR 23 auf die Regelungen der Empfehlungen für Rastanlagen an Straßen (ERS) (Kapitel 3.5.1 EAR 23).

Bei Lastkraftwagenparkständen und Busparkständen ist die gesamte Umrandung der Parkstände zu markieren (Kapitel 4.1.5 RMS Teil 2).

Wenn die Fahrgasse eindeutig erkennbar ist, kann auf die Randmarkierung zur Fahrgasse hin verzichtet werden (Kapitel 4.1.5 RMS Teil 2).

Zuständigkeit

Parkflächenmarkierungen zählen zu den Markierungen (Anlage 2 laufende Nummer 74 StVO).

Markierungen sind Verkehrszeichen (§ 39 Absatz 5 StVO).

Straßenverkehrsbehörden bestimmen, wo und welche Verkehrszeichen anzubringen und zu entfernen sind (§ 45 Absatz 3 StVO).

Demnach sind für die Anordnung von Parkflächenmarkierungen die Straßenverkehrsbehörden zuständig.

Fazit

Parkflächenmarkierungen stellen als Verkehrszeichen ein zentrales Instrument zur Regelung des ruhenden Verkehrs dar.

Ihre Anordnung liegt in der Zuständigkeit der Straßenverkehrsbehörden und muss stets am Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ausgerichtet sein. Damit sind Legitimität, Geeignetheit, Erforderlichkeit und Angemessenheit zwingend zu prüfen.

Markierungen verfolgen grundsätzlich den legitimen Zweck, Sicherheit und Ordnung des Verkehrs zu gewährleisten, müssen aber in Anzahl und Ausgestaltung auf das erforderliche Maß beschränkt bleiben.

Vorgaben aus StVO, VwV-StVO, RMS und EAR regeln dabei Einsatzorte – zum Beispiel an Parkuhren, beim erlaubten Gehwegparken oder bei abweichender Aufstellung – sowie konkrete Maße und Gestaltungsvarianten. Bei der Gestaltung von Parkflächenmarkierungen sind insbesondere die Vorgaben zu Längsparkständen, Schrägparkständen und Senkrechtparkständen zu beachten. Des Weiteren bestehen Sonderregelungen für Rollstuhlbenutzer, Busse und Lastkraftwagen.

Unterschiede in den Normen – etwa zwischen StVO, VwV-StVO und den älteren RMS zeigen, dass aktuelle Rechtsgrundlagen stärker zu berücksichtigen sind.

Insgesamt dienen Parkflächenmarkierungen dem Allgemeinwohl, indem sie Klarheit und Ordnung schaffen, müssen aber so eingesetzt werden, dass individuelle Freiheiten möglichst wenig beeinträchtigt werden.

Hat dir dieser Artikel gefallen?

![Erleichterte Anordnung von Tempo 30 vor Fußgängerüberwegen, Kindergärten, Schulen, Krankenhäusern & mehr: Alle Voraussetzungen im Überblick [+VwV-StVO 2025]](https://www.stvo2go.de/wp-content/uploads/tempo-30-kindergarten-schule-krankenhaus-768x512.png)